油气藏型储气库注采气能力评价研究与应用

罗刚

中国石油辽河油田(盘锦)储气库有限公司 辽宁盘锦 124010

关键字:地下储气库;注采气能力评价;优化配产配注

1.S 储气库概况

1.1 地质概况

S 储气库为气项油环边底水油气藏改建的储气库,建库目的层埋深 2200~2550m , 厚度可达到 150~220m ,孔隙度 17.3% ,渗透率 224mD ,属中孔中渗储层,原始地层 压力 24.3MPao

1.2 阶段特征

S 储气库经过多周期注采运行,目前处于扩容达产阶段。扩容达产阶段主要特点是采取过渡循环注采方式强化注气,逐步将压力运行区间、库存量向设计值靠拢;同时实现气液界面扩展和振幅逐步趋向稳定。由于这一阶段压力、库存及地层流体流动多处于不稳定状态,必须立足于每个单周期针对性开展注采井动态研究,建立相应评价方法,重点是井注采气能力及动用库存量滚动评价,指导该阶段优化配产配注。

1.4 目前存在问题

1.4.1 实现设计工作气量调峰能力,面临较大技术挑战

S 储气库经历七注五采,目前已进入稳定扩容阶段,库容达容率 98.2% ;调峰气量逐年提高,但是采气期调峰气量只达到设计值 54.6% ,离工作气量达产目标还有很大距离;需要开展扩容达产阶段优化配产配注研究。

1.4.2 断块西侧水体能量强,影响注采气效果和库容量

S 储气库气液界面整体呈西高东低,西侧气液界面较高( 2430m ,建库前 2447m ),气驱扩容有限,注采井井试采日产水量均在 100m3 以上,西侧油层水淹严重,水体能量大。

扩容新井大多位于低部位油气叠合区或过渡带上,气层厚度薄、采气携液量大,注采气能力偏低,新井注采气效果不如预期。

2.关键技术研究

以油气藏工程和工程流体力学为基础,考虑影响注采气能力的各项因素,改进节点分析方法,修正单井产能方程系数,建立井筒流出、冲蚀预测模型,开展储层出砂试验和提高冲蚀流量研究。

2.1 改进节点分析方法

单井注采气能力影响因素包括注采管柱尺寸及结构、地层压力及井口压力、最小携液能力、冲蚀流量、地层临界出砂压差等。

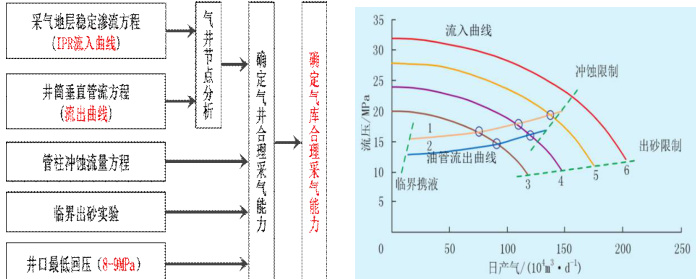

本次研究将地层、井筒限制条件分别耦合到流入、流出方程中,通过气井节点压力系统分析方法,建立单井合理注采气能力评价图版,确定合理配产、配注量。

图 2-1 合理采气能力确定方法流程图 图 2-2 合理采气能力评价图版示意图

2.1.1 开展临界出砂压差实验

采气过程中,如果生产压差过大,会引起储集层大量出砂,这不仅会伤害储集层,也会对井下工具及管柱造成损伤,因此,控制储集层出砂十分必要。而确定储集层出砂临界生产压差最有效的方法,就是进行储集层岩心出砂实验。

根据 S 储气库地质条件,对不同压差( 8.0~24.0MPa )、不同含水饱和度( 10% ~50% )的储集层岩心进行物理模拟实验,观察实验前后岩心质量变化及渗透率变化情况,确定不同地层压力下,不同含水饱和度砂岩注采气的出砂临界生产压差。实验结果表明,地层压力越高,出砂临界生产压差越大。

2.1.2 修正产能方程

储气库在交替注采过程中,由于前期气藏开发油水侵入或应力敏感等因素影响,地层渗透率可能发生一定变化,足以导致井产能产生较大改变。因此,针对储气库井多周期流入动态变化,有必要对二项式产能方程系数进行修正,重新建立储气库井地层稳定渗流方程,从而准确预测气井多周期注采气能力变化。

(1)作图法

在纵坐标为 (PR2-Pwf2)/Qsc 、横坐标为 Qsc 的普通坐标上作图,用实测的试井数据作的关系应为直线,直线的斜率为 B 值,截距为 A 值,从而确定二项式产能方程系数 A、B值。

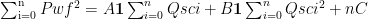

(2)三元线性方程组法

对产能二项式方程进行变形得到方程Pwf2=PR2-AQsc-BQsc2 (1)

令 PR2=C,Al=-A,Bl=E B,式(1)变为Pwf2=AQsc+BQsc2+C (2)

对于多个工作制度,可得到方程组

将(3)式的每一项分别乘以 Qsci 、 Qsci2 ,联立(3)式得到方程(4)

ΔQsc --日产气量, 104m3 ; PR ,地层压力, MPa ; ΔPwf ,井底流压, MPa ;A、B,  能方程系数。

能方程系数。

将实际测试数据代入方程,解三元线性方程,得到 A1、B1、 C 值,获得 A、B、PR 的值。

2.1.3 建立油管流出、冲蚀流量预测模型

当气井产气量过大时,会对管壁和井下工具产生冲蚀磨损,因此,必须将高压  体流速控制在冲蚀流速以下,以减少或避免冲蚀的发生。

体流速控制在冲蚀流速以下,以减少或避免冲蚀的发生。

利用流体力学设计软件建立典型井井筒模型,通过模拟高压注采气方式,进行油管流出、冲蚀流量预测,更加真实直观的判断油管流出、冲蚀发生情况,确定单井合理注采气量。

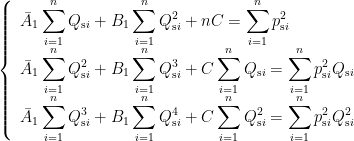

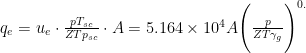

根据冲蚀流量计算公式 Beggs 公式,在其他基本参数确定的情况下,常数 C 的值,决定了冲蚀流量的大小。

ue. -冲蚀速度, m/s ; qc- -日输气量, 104m3/d ; ρg. --气体密度, kg/m3 ;A--输气管截面积, m2 ,C--常数。

根据中石油企标《油气藏型地下储气库注采完井设计规范》(Q/SY01012)标准,S 储气库 C 值确定为 150,冲蚀流量范围为 54.0~173.0×104m3 ;根据 S 储气库冲蚀流量实验研究成果,C 值可提升至 180,冲蚀流量提高至 63.0~209.0×104m3 。

2.1.4 建立单井注采气能力评价图版

利用冲蚀流量、临界出砂流量、最小携液流量、地面条件分别约束流入、流出曲线,通过协调点,确定了单井合理采气能力评价图版。

注气能力评价与采气能力评价类似,只是将整个注气过程视为采气的逆向流动,确定单井最大合理的注气量需考虑单井的注气能力、储层的承受能力、管柱的冲蚀流量等影响因素。

3.成果应用

3.1 建立储气库注采气能力评价图版

在单井注采气能力评价成果基础上,建立了 S 储气库不同地层压力下日注采气能力曲线,预测储气库在目前井网条件下不同开井数、不同井口油压和地层压力下的注采气能力,从而优化注气方案,合理指导注采气运行。

3.2 优化注采气方案

围绕“高效注采,细化注气”原则,重点开展新井、出液井注采气能力评价、井控诊断分析、库存分析等工作,总结影响储气库运行效率的主要因素,开展储气库注采气能力预测,制定“分区域控制、分层系配注、分阶段调配”的精细注采气对策,强化新井注气,科学编制注采气方案。通过整体优化储气库配产配注,应急调峰日采气量超 2848×104m3 ,在高位运行天数、日均采气量、最大日调峰气量、周期采气量等多项指标刷新了建库以来的新记录。

4.结论

(1)配产配注应以井周期注采气能力为基础,以不稳定流动井控库存为约束条件,从而达到最优的注采气效果,提高储气库运行效率。

(2)建立的注采气能力评价方法具有普遍适用性,可用于预测储气库周期注采气能力,为确定储气库注采方案关键指标提供快速、有效的方法;同时,也可用于对比评价已运行储气库的注采指标合理性。

参考文献:

[2]孙贺东.油气井现代产量递减分析方法及应用[M].北京:石油工业出版社,2013

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)