生态修复对策在崩塌地质灾害防治中的应用

钟文

辽宁有色勘察研究院有限责任公司

引言:传统防治工程虽然能短期稳定边坡,但往往忽视生态功能恢复,随着生态文明建设的推进,生态修复对策因其具备的“绿色可持续”特性,逐渐成为崩塌治理的研究热点方向。

一、工程概况

某山体崩塌防治工程位于城市省道 302 沿线西侧 600 米处,地处地质构造复杂区域,治理区内存在的大型岩石断裂带对两侧岩体稳定性造成明显影响,不但使得岩体节理裂隙的发育程度有所加剧,更加速了岩体的风化分解进程。依照现场勘查显示,裸露的山坡表面在长期自然风化作用下已形成严重风化层,沿线分布着十余处形态各异的危岩体,它们多位于斜坡顶部,具有极佳的临空条件,其抗风化能力和岩石强度指标均低于安全阈值。潜在崩塌灾害将直接威胁省道 302 的交通安全,危及日均2000 车次的通行安全,同时会对南侧占地约 50 亩的建材厂区造成毁灭性冲击。基于此,工程设计秉持“防灾减灾与生态修复并重”的理念,创新性地采用分级治理方案:对必须清除的危岩体实施精准爆破,同步设置主动防护网和拦石墙;对可保留岩体采用锚杆加固配合裂隙注浆技术。生态修复方面基于客土喷播、植生袋和乡土植物群落重建等技术,使治理区植被覆盖率恢复至 85%以上[1]。

二、生态修复对策在崩塌地质灾害防治中的具体应用

(一)修整台阶

本工程采取台阶式削坡方式对危岩体进行治理,高于设计标高的部分借助控制爆破+机械切割的方式分级削坡,尽量避免对周边比较稳定的岩体造成扰动;而低于设计标高的部分则利用削坡产生的废渣及石材进行回填,分层压实到设计高程以提升坡体整体稳定性。根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330),结合现场岩体特性确定安全坡角;本治理区边坡岩性为白云岩,表层 1.0m 为中风化—强风化,内部为微风化,岩石级别为Ⅸ~X 级,综合考虑岩体强度、风化程度及稳定性要求,除最上方 PT1 设计为 60∘ (以降低顶部荷载影响),其余陡坎坡面倾角均采用 70∘ ,符合三级削坡标准[2]。

(二)废渣回填

削坡卸载过程中产生的废渣以及平台上超出设计标高的突出岩体需要进行系统性清理,具体操作时先采用破碎锤或液压劈裂机对岩体进行分解,随后使用挖掘机配合自卸车将废渣转运至治理区底面集中堆放;回填作业需遵循分层压实原则,每层填筑厚度不超过 0.5m ,采用 18t 以上振动压路机进行6-8 遍碾压,压实度应达到 90% 以上。平台整平工程需依据实测剖面图精确计算挖填方量,采用全站仪进行高程控制,使得各平台形成由内向外 5%~10% %的排水坡度,坡向应与自然排水路径一致。对于基岩出露区域及规划造林地块,需额外覆渣 0.6m 并压实,覆渣材料宜选用粒径小于 10cm 的风化岩屑与表土混合物(比例 3:7);待所有整平作业完成后在平台外侧设置截水沟,内侧布设导流盲沟,形成完整的排水系统;覆土前应采用激光平地机进行最终精平,表面平整度偏差应控制在±5cm 以内,为后续植被恢复创造良好立地条件。

(三)覆土施工

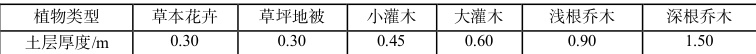

为提高省道 302 沿线山体崩塌地质灾害防治区的生态修复效果,保证治理后的边坡与周边自然环境协调统一,在完成废渣回填、压实整平及排水系统施工后,应当在各平台上实施植树绿化工程,恢复为林地。根据《地质灾害治理工程植被恢复技术规范》要求,乔木类植物(如侧柏、臭椿)的最低种植土层厚度不得小于 1.0m,结合本工程实际情况,在前期已覆渣 0.3m 的基础上,需进一步覆土1.0m,种植土总厚度要达到 1.3m(覆渣层 0.3m- 覆土层 1.0m),才能满足乔木根系生长需求。覆土材料宜选用腐殖质含量较高的表土或改良客土,并掺入适量有机肥,如用量 5~10kg/m3 的腐熟农家肥或生物有机肥来增强土壤肥力。覆土施工应分层进行,每层厚度不超过 0.3m ,采用轻型机械整平并适度压实,避免过度压实影响土壤透气性和植物根系发育,表 1 为植物生产必需的最低种植土层厚度。

表 1 植物生产必需的最低种植土层厚度

(四)植物选择

本工程结合当地气候特点及地质条件,选用了爬山虎、臭椿和侧柏作为生态绿化的主要植物品种,臭椿属于深根性乔木,主根发达,可深入地下 3~5m ,耐干旱、耐贫瘠,对恶劣环境适应性强。侧柏为常绿乔木,根系深且侧根发达,能有效固持土壤,防止水土流失;爬山虎是攀缘藤本植物,生长迅速且覆盖能力强,可快速形成绿色屏障,减少坡面风化侵蚀。这种植物配置不但可以降低后期养护成本,还能通过深根性植物的根系穿透平台浅层风化层,锚固至深层稳定岩土层,形成“生物锚杆”效应,增强坡体整体稳定性。

(五)挡土墙施工

为防止平台覆渣覆土后因降雨冲刷导致水土流失,本工程在每级台阶坡顶处设置浆砌石挡土墙,挡土墙采用 M7.5 水泥砂浆砌筑块石,墙身设置间距 2m×2m ,孔径 10cm 的泄水孔,墙后铺设反滤层。在平整平台上,挡土墙设计高度统一为 1.6m ,以匹配覆渣 0.6m 及覆土 1.0m 的厚度;在坡度变化较大的平台段,挡土墙采用阶梯式布置,墙顶标高随地形调整,使相邻挡土墙顶高差≤0.3m,使整体线形平顺过渡。

结语

综上所述,本文系统分析生态修复技术在崩塌防治中的原理与应用案例,旨在为地质灾害防治与生态恢复提供理论依据和技术支撑。

参考文献:

[1]陈亮,张肖雅.生态修复对策在崩塌地质灾害防治中的应用[C]//中国地质学会.第二十一届全国探①2 工程(岩土钻掘工程)学术交流年会论文集.河南有色岩土工程有限公司;河南省有色金属地质矿产局;河南省有色工程勘察有限公司,2021:403-408.

[2]闫亮,李勇,何杰,等.生态修复对策在新疆天池泥石流地质灾害防治中的应用[J].自然杂志,2011,33(02):106-111.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)