数字化转型背景下混合式教学满意度形成机制研究

侯艳

云南工商学院 650000

一、引言

党的二十大报告首次将“推进教育数字化”写人“办好人民满意的教育”专章,明确提出“建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。2023年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》进一步把“数字教育”列为数字公共服务普惠化重点工程,要求“加快线上线下融合、校内外融通的智慧教育新空间”。同年7月,教育部在《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》中,将“推动职业教育数字化转型升级”列为十一项重点任务之首,强调“深化混合式教学模式改革,实现信息技术与教育教学深度融合”。从《教育信息化2.0行动计划》到国家智慧教育公共服务平台正式上线,政策脉络清晰勾勒出“数字化转型一教学模式重构一学习体验重塑”的递进逻辑,标志着混合式教学已从局部试点上升为国家教育数字化战略的核心抓手。

在这个宏观政策坐标系下,财经类高校作为培养高层次应用型会计人才的主阵地,其数字化转型成效直接关乎“国家会计信息化发展战略”与“数字财政”建设的人才供给质量。财政部《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出,到2025年要“基本实现会计教育与会计数字化转型同步”,并首次将“学生数字化学习体验与满意度”纳入教育质量监测指标。然而,政策愿景与实践场域之间仍存在显著落差:一方面,国家智慧教育平台汇聚了海量的优质会计数字资源;另一方面,调研显示,会计类专业混合式课程的学生满意度普遍低于理工类课程,线上学习“高注册率、低完成率”现象尤为突出。这种“国家资源富集一学生体验贫瘠”的悖论,折射出混合式教学在财会专业场域中的结构性矛盾。具体而言,三大矛盾构成了当前财会专业混合式教学的现实困境:其一,教学内容与国家最新会计准则、数字化财税实务脱节,既难以对接财政部“电子凭证会计数据标准”试点要求,也挤占了原本稀缺的线下仿真实训学时;其二,线上线下学时分配缺少基于岗位能力图谱的科学论证,导致学习过程碎片化,无法形成面向“智能财税师”等数字化新职业的系统能力闭环;其三,学生作为“数字原住民”对平台交互、案例时效、可视化评价等具有更高期望,而现有研究仍多聚焦教师技术采纳度,忽视了学生心理层面“期望—感知价值一满意度”的微观机制。政策高线与体验低线的剪刀差,使得“以学生为中心”的满意度研究成为破解财会专业混合式教学困局的逻辑起点。

基于此,本研究以国家数字化教育政策为宏观背景,以财会专业核心课程《中级财务会计》为微观切口,尝试回答“在国家大力推进教育数字化的战略窗口期,学生究竞因何而满意或不满意”这一关键问题。本研究将服务营销领域的顾客满意度理论迁移到教育场景,构建包含学生期望、感知质量、平台形象、感知价值与学生满意度五大潜变量的分析框架,旨在揭示混合式教学满意度形成的深层心理机制,为落实国家“数字教育新基建”战略、提升财会人才数字化培养质量提供可操作的政策落地路径。

二、文献综述

(一)基础理论

顾客满意度理论作为消费者行为研究的核心范式,揭示了消费者对产品或服务的心理评价机制。近些年来,其应用范围逐渐扩大至教育领域[1]。学习过程同样遵循“投入-体验-评价”的认知链条,学生作为教育服务的“消费者”,其满意度同样源于对教学质量的感知与初始期望的差距判断。在该理论发展的过程中各个国家根据本国国情设计属于自己的满意度指数模型。其中,美国顾客满意度指数模型是应用范围最为广泛的[2],而根据实际国情,借鉴吸收其他国家的有益经验,学者开发出本土化的中国顾客满意度指数模型。

.美国顾客满意度指数模型A-CSI

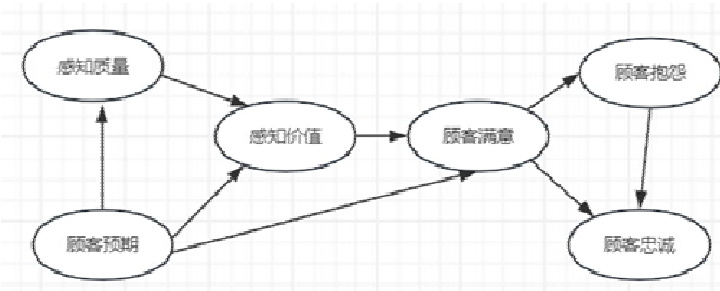

美国顾客满意度指数模型(A-CSI,American Customer Satisfaction Index),是目前在众多国家顾客满意度相关理论模型中,被认为体系最完整、应用效果最好的[2]。该模型是由六个结构变量组成的因果关系模型,如下图所示:

图1美国顾客满意度指数模型

在教育领域,许谦学者根据美国顾客满意度指数模型,建立了适用于教育领域的模型,同时在实证研究的基础上,证明了模型的适用性以及建立相关模型方法的普适性,在模型构建方面作出了巨大贡献[3]。

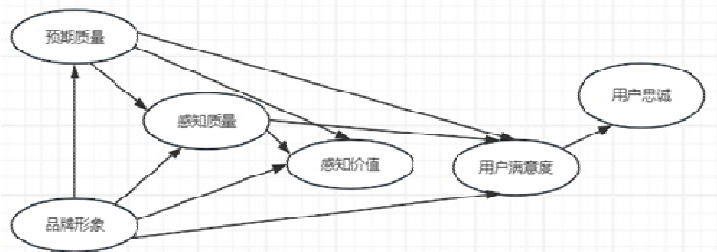

2.中国顾客满意度指数模型C-CSI

中国顾客满意度指数模型相较于美国顾客满意度模型做了相应修改,各个结构变量之间的相关关系更加复杂,复杂因果路径更加符合中国老百姓的购买心态[4]。通过这种模型,可以更好地理解和衡量中国顾客对企业服务、产品以及整体品牌形象的满意度,为企业提升服务质量和客户忠诚度提供参考依据。

图2中国用户满意度指数模型

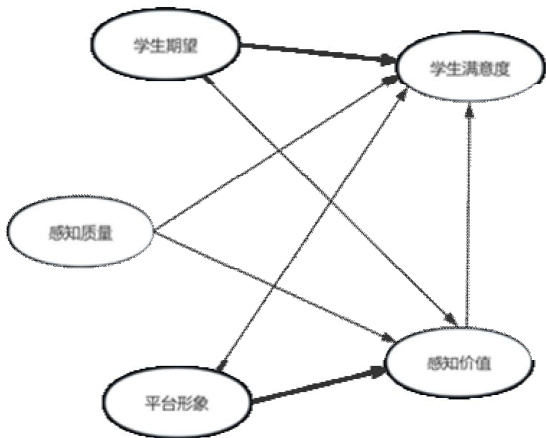

(二) 模型假设

在美国顾客满意度指数和中国顾客满意度指数的原始框架中,顾客满意度后连接顾客抱怨和顾客忠诚两类结果变量,形成“前因一满意度一 行为结果”的完整因果链。然而,本研究聚焦于学习满意度的形成机制而非其后续影响,同时参考其他研究学者的做法[5][6],本研究中删减后果变量“顾客忠诚”以及“顾客抱怨”,重点研究满意度前因机制。因此,本研究满意度研究模型如下图所示:

图3《中级财务会计》课程线上线下混合式教学学生满意度模型

1.感知价值与学生满意度

学生满意度是学生在完成混合式学习体验后,对其经历的各个方面进行综合评价后产生的一种愉悦或失望的情感状态。它是衡量教学效果和学习体验的核心指标。感知价值则是学生在经历了混合式教学后,对所感知到的利得与所付出的成本进行权衡后的主观综合评价。研究表明,“感知价值”对“混合式教学满意度”具有显著的正向影响[7],学生对于付出的时间与获得的学习上的价值的感知是会影响学生满意度的[8]。因此,提出如下假设:

H1:感知价值显著正向影响学生满意度

2.学生期望与感知价值、学生满意度

学生期望是指学生在接受混合式教学服务前,对教学过程、教学资源、互动支持、技术平台及预期学习成果等形成的预先信念和判断。先前有研究明确指出,学习期望确认对感知价值具有显著的正向影响[9][10]。已有研究证实,感知价值在学生期望与学习满意度之间扮演着重要的中介角 ⨁0 李玲燕等基于高校混合式教学实证研究发现,学生期望通过中介路径(经价值感知)间接影响满意度,其中对“价值感知”的标准化路径系数达0.49,表明期望是价值判断的重要前置因素[11]。因此,提出如下假设:

H2:学生期望显著正向影响其感知价值。

H3:学生期望显著正向影响学生满意度。

H4:感知价值在学生期望和学生满意度之间起中介作用3.感知质量与感知价值、学生满意度

感知质量是学生对混合式教学各个构成要素卓越或优秀程度的主观感知和评价。高质量的感知直接引向高价值的判断。“质量感知”是影响学生学习成果和满意度的最主要因素之一,其作用路径往往通过“价值感知”实现[12]。舒明辖的研究表明,课程内容设计和平台功能稳定性显著正向影响学生对学习价值的认可[13]。高峰学者在探究混合式学习模式下学生满意度的影响因素时,通过结构方程模型,验证了学生期望与感知质量、感知价值以及学生满意度之间的假设关系成立[4]。因此,提出如下假设:

H5:感知质量显著正向影响其感知价值。

H6:感知质量显著正向影响学生满意度。

H7:感知价值在感知质量和学生满意度之间起中介作用。

4.平台形象与感知价值、学生满意度

平台形象是指学生对承载混合式教学的在线学习平台所形成的整体认知、联想和情感。研究指出,平台形象对学生的价值感知具有显著的正向影响[14],学生对教学平台形成的良好印象,会正向迁移到对整个教学活动的评价上,学生会更倾向于相信使用该平台能获得理想的学习效果,从而预先赋予了其较高的价值[14],此外,先前研究结果强调平台形象通过正向影响学生的价值感知,进而对学习满意度产生作用[14]。因此,本研究提出如下假设:

H8:平台形象显著正向影响其感知价值。

H9:平台形象显著正向影响学生满意度。

H10:感知价值在平台形象和学生满意度之间起中介作用。

三、研究设计(一)问卷设计

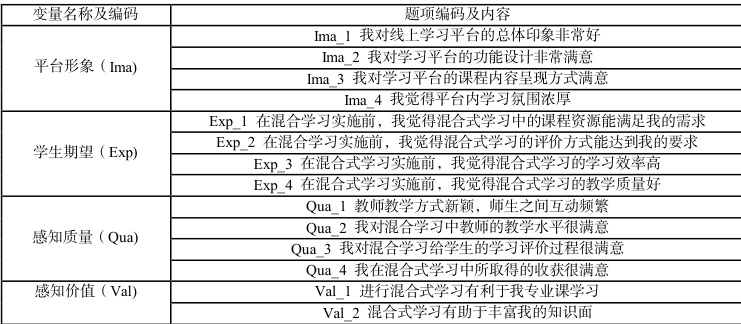

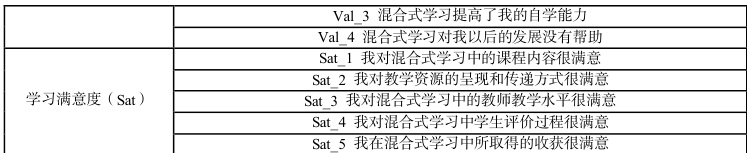

本研究调查问卷共分为三部分。第一部分为问卷导语部分,包括本研究的意义、目的、具体作答要求等,要求被调查者根据真实情感作答,以保证数据的可靠性。第二部分是调查对象的人口统计学信息,主要包括基本信息:性别、就读专业、喜爱的教学模式共有3个题目。第三部分为测量量表,这是本研究问卷的核心部分。本部分题项主要来自于先前学者[4]的调查研究问卷题项,具体问卷题项表述和各维度指标的对应关系如下:

表1《中级财务会计》课程线上线下混合式教学学生满意度影响因素量表

上述题项采用Likert的5分制法对各个项目进行测量,从低到高依次代表被调查者的符合程度,包括“完全不符合、不太符合、一般、比较符合、完全不符合”五项,同时将其分别赋值1分、2分、3分、4分、5分。学生所选择的数字越高代表该表述与学生的符合程度越强,反之则表示与学生符合程度弱。

(二)问卷调查

本研究调查对象为财会专业(含会计学、财务管理、审计学三个专业)2024-2025学年第二学期参加"中级财务会计”课程学习的学生,涵盖7个班级,共计284人。《中级财务会计课程》在该学期采用“线上自主学习+线下课堂讲授”的混合教学模式。问卷发放主要采用线上问卷星发放,由任课教师逐一发放给学生。问卷在课程结束后发放,最后回收有效问卷272份,有效率为 95.77% 0

(三)数据分析

本研究采用 SPSS和 SmartPLS两种统计工具进行数据分析。首先,通过 SPSS对收集的调查问卷数据进行整理与清洗,剔除无效问卷后建立规范化的数据库,并运用描述性统计分析等方法,初步量化描述影响学生满意度的各因素及其相互关系。在此基础上,本研究选择偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)作为分析方法,该方法对理论假设的限制较少,尤其适合探索性研究。通过 SmartPLS软件实施PLS-SEM分析,能够更灵活地处理多维度复杂关系,为模型构建提供定量支持,从而系统揭示各潜变量间的内在作用路径。

四、研究结果

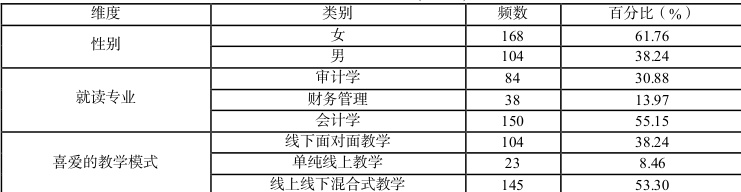

(-) 人口统计学信息

本研究共收集了272份有效问卷,调查对象的人口统计学特征如下:在性别分布上,女性占比 61.76% ( 168人),男性占比38.24%(104人),呈现以女生为主的样本结构。专业分布方面,会计学专业学生最多 (55.15% #150人),其次是财务管理专业,占比 13.97% (38人)。关于教学模式偏好,超过半数学生( 53.31% ,145人)倾向于线上线下混合式教学,而单纯线上教学的接受度最低! 8.46% ,23人),线下面对面教学也有较高支持率( 55.15% ,100人)。这些数据为后续分析不同群体对混合式教学的满意度差异提供了基础。

表2人口统计学信息(N=272)

(二)信效度分析

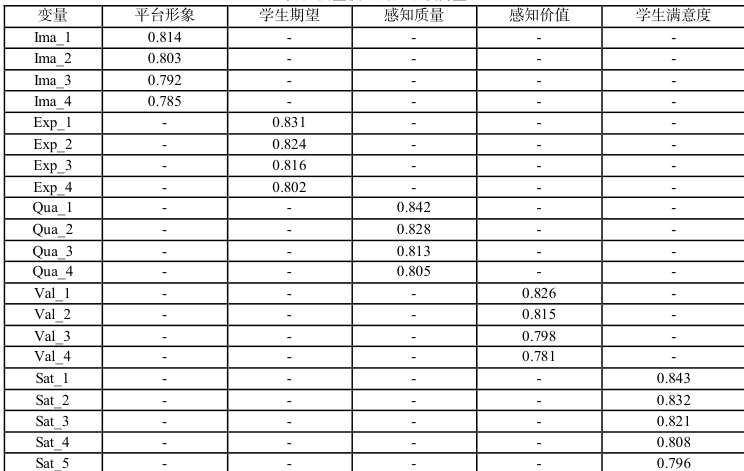

1.信度与收敛效度

进行结构方程模型分析时需对测量模型的信效度进行分析。首先对测量模型中的因子负荷量进行数据处理与分析。结果如下表3,测量模型中的因子负荷量大于0.5,表明各题目具有良好的效度。SmartPLS结果如表4所示,克隆巴赫的值在0.8以上,各组合信度(CR)在0.8以上,表明测量模型的内部一致性比较高;平均方差萃取量(AVE)在0.6-0.7之间,表明各维度具有良好的收敛效度。

表3测量模型的因子载荷量

表4各量表的信效度分析(N=272)

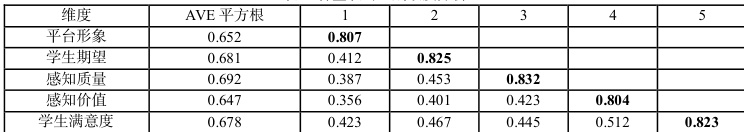

2.区别效度

各维度的皮尔逊相关系数处于0.356一0.512之间,表明各维度没有过高的相关性,表明各变量的没有共线性问题;各维度的平均方差萃取量(AVE)的根号值皆大于皮尔逊相关系数,表明各维度具有不错的区别效度。表5各量表的区别效度分析

(三)结构模型:假设检验

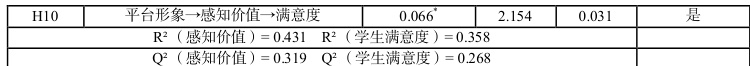

本研究还根据三个最相关的标准对结构模型进行了评估:(1)决定系数(R2);(2)Stone-Geissr 准则(Q2);(3)路径系数,以及t统计量的值。此外,本研究采用偏差校正置信区间法( α=0.05) ,使用 5000↑ bootstrap 样本检验结构模型中的所有假设。相应结果如下表6所示。

表6假设检验及结构模型分析结果

本研究结果显示,学生满意度( 0.35 1(0.431)的R值表 明,学生满意度的变化约35.8%可以被平台形象、学生期望、感知质量和感 而感知价值的变化约43.1%可以被平台形象、学生期望和感知质量解释。所提出的模型具有较好的 这从Q2值(感知价值=0.319,学生满意度=0.268)可以得到验证,表明模型对内生变量具有可接受的预测相关性水平。

在分析模型的假设关系时,结果不支持直接关系的假设H9(平台形象→学生满意度, β=0.032 p=0.458 ),因为平台形象对学生满意度的直接影响不显著。然而,结果支持了所有其他直接关系的假设:学生期望对感知价值有正向影响(H2:0.241, p=0.002 ),感知质量对感知价值有正向影响(H5:0.416, p=0.000 ),感知价值对学生满意度有正向影响(H1:0.362, p=0.000 ),学生期望对学生满意度有正向影响(H3:0.156, p=0.043 ),感知质量对学生满意度有正向影响(H6:0.198, p=0.012 )。

本研究还通过感知价值,分析了平台形象、学生期望和感知质量对学生满意度的间接影响。结果表明,间接效应的三个假设都得到了支持。即学生期望通过感知价值对学生满意度具有显著的间接影响(H4:0.087,p=0.004 ),感知质量通过感知价值对学生满意度具有显著的间接影响(H7:0.151, p=0.000 ),平台形象通过感知价值对学生满意度具有显著的间接影响(H10:0.066, p=0.031 )。特别值得注意的是,平台形象对学生满意度的直接效应不显著,而通过感知价值的间接效应显著,说明感知价值在平台形象和学生满意度之间起到完全中介作用。

五、结论和建议

(一)结论

1.感知价值是满意度形成的核心枢纽

结构方程模型显示,感知价值对学生满意度的直接效应为0.362( p<0.001 ), R2=0.358 ,Q=0.268,说明感知价值可解释满意度变异的 35.8% ,并具有良好的预测相关性。进一步的中介效应检验表明,感知价值同时承担了学生期望、感知质量和平台形象三条路径的“中介”角色,标准化中介效应分别为0.087、0.151和0.066,均显著  )。这一结果验证了研究假设,也表明“课程对学生是否有用”是财会专业学生评价混合式教学的首要标准。

)。这一结果验证了研究假设,也表明“课程对学生是否有用”是财会专业学生评价混合式教学的首要标准。

2.感知质量是提升价值感知的最强驱动力

感知质量→感知价值的路径系数高达0.416 ⋅p<0.001 ),为所有前因变量中最高。其对学生满意度的总效应(直接 0.198+ 间接0.151)达到0.349,远超学生期望和平台形象。测量题项的因子载荷均高于0.80,表明“教师教学方式新颖”“师生互动频繁”“学习评价过程满意”等质量要素是财会学生判断课程价值的关键信号。在混合式教学中,提升课程互动性、教学方式等质量要素是增强学生价值感知的核心途径,进而对整体满意度产生显著影响。。

3.学生期望的边际贡献有限但不可忽视

学生期望→感知价值(0.241, p<0.01 )和学生期望→满意度(0.156, p<0.05 )均显著,但低于感知质量。其总效应(直接 0.156+ 间接 0.087=0.243 )仍高于平台形象(0.098),表明期望的作用虽非主导但不可忽视。结合样本特征(53.31%学生偏好混合式教学),可以推断:财会类学生已普遍接受混合式教学形态,初始期望不再是决定满意度的首要因素,而“课程能否兑现期望”成为新的关注点。这一结论对政策制定具有提示意义——未来投入应从“扩大试点覆盖面”转向“提升内涵质量”。

4.平台形象仅通过感知价值间接发挥作用

平台形象→满意度直接效应不显著( {β=0.032 p>0.05 ),但平台形象→感知价值→满意度的间接效应为0.066  )。这表明,学生对平台本身的技术特性并不直接提升满意度,而是通过“平台能否帮助我更高效地掌握职业技能”这一价值判断起作用。因此,平台建设需要超越技术导向,嵌人职业场景和价值传递功能。

)。这表明,学生对平台本身的技术特性并不直接提升满意度,而是通过“平台能否帮助我更高效地掌握职业技能”这一价值判断起作用。因此,平台建设需要超越技术导向,嵌人职业场景和价值传递功能。

(二)对策建议

本研究通过PLS-SEM模型分析发现,感知价值在混合式教学满意度形成机制中发挥着核心作用,不仅对学生满意度产生显著直接效应( β=0.362  ),同时中介了学生期望、感知质量和平台形象三条影响路径。具体而言,平台形象仅通过感知价值间接影响满意度( β=0.066 p=0.031 ),而学生期望(直接效应β=0.156,间接效应β=0.087)和感知质量(直接效应β=0.198,间接效应 β=0.151 )则同时具有直接和间接影响,其中感知质量的总效应(0.349)最为突出。这些发现表明,提升财会专业混合式教学满意度需要系统性的教学设计:在重点加强课程质量建设的同时,应注重将平台功能、教学内容和学生期望有效转化为可感知的学习价值。特别值得注意的是,虽然感知质量的影响最大,但任何单一维度的改进都不足以全面提升满意度,而需要通过多维度的协同优化来构建完整的价值传递链条。这一研究结果为数字化教育背景下提升教学质量提供了实证依据,对实现教育数字化转型具有重要参考价值。

),同时中介了学生期望、感知质量和平台形象三条影响路径。具体而言,平台形象仅通过感知价值间接影响满意度( β=0.066 p=0.031 ),而学生期望(直接效应β=0.156,间接效应β=0.087)和感知质量(直接效应β=0.198,间接效应 β=0.151 )则同时具有直接和间接影响,其中感知质量的总效应(0.349)最为突出。这些发现表明,提升财会专业混合式教学满意度需要系统性的教学设计:在重点加强课程质量建设的同时,应注重将平台功能、教学内容和学生期望有效转化为可感知的学习价值。特别值得注意的是,虽然感知质量的影响最大,但任何单一维度的改进都不足以全面提升满意度,而需要通过多维度的协同优化来构建完整的价值传递链条。这一研究结果为数字化教育背景下提升教学质量提供了实证依据,对实现教育数字化转型具有重要参考价值。

据此,本文提出以下递进式对策建议,以期为政策制定者、院校管理者和平台建设方提供可操作的落地路径。

第一,以“职业场景化”重塑课程知识图谱,夯实感知质量的价值根基。研究证实,感知质量对感知价值的直接效应最大( β=0.416 ),表明教师“教得好”不如“教得有用”。院校应依据财政部《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出的“会计教育与数字化转型同步”要求,将最新《电子凭证会计数据标准》和智能财税实务嵌入课程内容,以企业真实账套为载体,设计“线上知识微单元一线下任务仿真—平台即时反馈”的闭环流程,使学生在每一次点击与练习中都能直观体验到知识向能力的即时转化,从而显著提升价值感知。

第二,以"期望-价值"动态平衡策略优化教学沟通。研究发现,学生期望对满意度的影响呈现双路径特征:直接效应( β=0.156 )占主导,间接效应( β=0.087 )虽较小但仍显著。这表明,在混合式教学中,学生的初始期望本身就具有重要价值(占总影响的 64.2% ),但若缺乏后续价值兑现,仍会造成35.8%的满意度损失。因此,最优策略应采取"双轨并行":一方面通过合理宣传建立适度期望,激发学习动机;另一方面通过教学设计持续创造可感知的学习价值,将"期望引导"与"价值兑现"有机结合,从而实现满意度的最大化提升。这一发现为平衡教学宣传与实际体验提供了量化依据。

第三,以“价值传导”重构平台功能逻辑,让技术真正服务于职业成长。平台形象完全通过感知价值影响满意度的结果提示,界面美观与操作便捷只是“人场券”,能否帮助学生“看见未来职业”才是决定性因素。平台建设应嵌人“技能一岗位”匹配可视化系统,依据《中华人民共和国职业分类大典(2022)》和《会计行业人才发展规划(2021—2025年)》,实时展示每个微证书与“智能财税师”“数字化管理会计师”等岗位胜任力的对应关系;同时开设“企业导师云课堂”,邀请头部企业CFO或财政部会计领军人才定期在线解析准则变化与数字化工具应用,使平台从“资源仓库”升级为“价值枢纽”,最终通过感知价值间接提升学生满意度。

第四,以“政策闭环”保障改革可持续性。省级教育行政部门可将“学生感知价值增长率”纳人“双高计划”绩效指标,与财政生均拨款、项目申报挂钩;院校层面建立“学习价值档案”年度监测机制,对连续两学期低于基准线的课程启动教学诊断与改进;国家层面在职业教育专业教学资源库升级项目中设立“价值显性化”专项课题,鼓励校企联合开发“课程标准—职业标准—岗位任务”三标融通的数字化资源,确保改革不因人事变动而中断,不因技术迭代而失焦。

通过上述四重路径,有望在“国家教育数字化战略”与“学生微观学习体验”之间搭建一条可感知、可测量、可持续的价值通道,使混合式教学不仅成为政策落地的“规定动作”,更成为财会学生职业成长的“加速器”。

参考文献:

[1]田建平.基于“顾客满意度模型”的高职院校发展研究[J].教育与职业,2015(25):23-25.

2]于建华,卢和宇.浅析ACSI满意度模型在通信行业的应用[J].北方经济,2013(12):92-93

[3]许谦.教学满意度测评的模型研究[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2006(06):596-5!

[4]高峰.混合学习模式下学生满意度影响因素全模型分析[D].陕西师范大学,201

[5]赵国栋等.混合式学习的学生满意度及影响因素研究[J].中国远程教育,2010.

[6]周龙莹.基于顾客满意度模型和3P学习模型的在线学习满意度影响因素研究[J].

[7]陶雨萍,王晓梅.基于结构方程模型的混合式教学满意度模型构建研究一 -以滁州学院"财务管理"课程为例[J].滁州学院学报.2023(4).

[8]成亚玲,谭爱平.在线开放课程学习满意度影响因素研究[J].湖南工业职业技术学院学报,2018,18(06):13-19+27.

[9]殷猛,胡丹.在线课程质量感知对大学生在线学习满意度的影响研究[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2023,43(01):41-48.

[10]Duan L.Moderated Mediation Model of Student Expectation and Satisfaction in Blended Learning: Context of athematics Learning in Chinese Higher education institutions[J].J.Electrical Systems,2024, 20(6s): 897-913.

[11]李玲燕,张华,刘哲.混合式教学中学生期望对满意度的影响机制研究——基于价值感知的中介效应分析[J].创新教育研究,2022.10(6):207-215.

[12]李玲燕,郭玉坤.基于学生满意度的工商管理类专业混合式教学影响因素研究[J].创新教育研究,2022.10(6):1284-1293

[13]舒明辖.中职《企业财务会计》课程SPOC混合式教学模式应用研究[D].金华:浙江师范大学,2023

[14]沈伟玲.蓝墨云班课混合式教学满意度实证分析[J].教育教学论坛,2021(30).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)