半导体激光照射创面感染的疗效观察

李文科

大庆油田总医院 163001

创面感染是致病微生物在伤口繁殖而引发的炎症反应,多表现为局部红、肿、痛、发热等症状。有数据显示,外伤或术后创面感染发生率为 5%~15% ,可引起伤口延迟愈合、组织坏死、延长住院时间,甚至威胁生命[1]。因此,应积极对创面感染患者进行安全、有效的临床干预。常规对症处理包括及时清创、局部换药、抗生素抗感染及负压引流等,虽能有效控制感染,缓解症状,促进创面愈合,但可能出现耐药和不良反应风险;负压引流因费用高昂而限制了临床应用。半导体激光通过光化学、光热和生物调节机制,能发挥抗感染、消炎、镇痛及组织修复等作用,目前在骨折、口腔黏膜术后及烧伤患者中已有研究[2]。但少有在感染性创面中的研究,鉴于此,本研究将半导体激光用于创面感染治疗中,通过观察炎症因子、创面愈合、临床效果等,以期为临床提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

应用平行对照研究,将 2024 年3 月至 2025 年3 月在本院外科就诊的 132 例创面感染患者按随机数字表法分为两组,各66 例。对照组中,男性与女性患者分别为38 例、28 例;年龄为19~54 岁,平均为 36.57±3.52 )岁;病程时间 6~11d,平均为( 8.54±1.45 )d;感染面积:9~31cm2,平均为 19.85±4.26 )cm2。观察组中,男性与女性患者分别为35 例、31 例;年龄为21~53 岁,平均为 36.71±3.59; )岁;病程时间6~10d,平均为(8.48±1.40 )d;感染面积:9~33cm2,平均为( 19.94±4.31 )cm2。两组患者基线资料对比相近(  )。

)。

1.2 纳入/排除条件:纳入标准:①诊断符合《临床实践中的感染伤口——最佳实践原则》[3]中创面感染的诊断标准;②18~60 岁; ③① 7d 无抗炎治疗史;④患者具备正常的认知、沟通能力;⑤均签署知情同意书。排除标准:①同时伴有光敏性疾病患者;②存在恶性肿瘤的患者;③患者合并心动过缓(心率<60 次/分); ④ 体内安装心脏起搏器的患者。

1.3 方法

对照组的患者进行常规清创,包括用碘伏消毒,清除坏死组织和脓性分泌物;用 0.9% 氯化钠冲洗创面;收集创面微生物进行药敏试验,选择敏感抗生素治疗,可根据患者情况,必要时给予负压引流。观察组患者加用半导体激光治疗,仪器为GD56-T 型半导体激光治疗仪(武汉光盾科技有限公司生产,鄂械注准20222093613)。激光治疗前清创,使用体穴探头照射创面,用 75%酒精对探头进行消毒处理。消毒后用无菌纱布擦干,探头距离创面 0.5~1.0cm ,波长650nm,功率为5mW,选择连续输出,光斑直径为4cm,每日1 次,每次30min。连续治疗10d 为1 个疗程,治疗1 个疗程评估疗效。

1.3 观察指标

(1)患者在进行治疗前、后均采集2ml 空腹肘静脉血,采用全自动血液分析仪对血清中C 反应蛋白(CRP)、白细胞(WBC)含量进行检测,并采用酶联免疫吸附法对血清中白细胞介素-6(IL-6)含量进行检测。(2)患者在进行治疗前和治疗后参考《伤口护理学》[4]拟定创面评估标准,创面水肿、创面疼痛、创面渗出按照无、轻、中、重度分别计0、2、4、6 分;创面肉芽评分标准,无肉芽计0 分;肉芽鲜红活润,擦之可见出血点计2分;肉芽苍白,摩擦未见出现计4 分,肉芽灰暗肿胀,擦后不易出血计6 分。

1.4 疗效评估

经治疗后患者创面完全愈合,同时也未出现假性愈合判定为痊愈;创面愈合,且创面无脓性分泌物,可见鲜活肉芽组织,创面愈合指数升高 75% 及以上判定为显效;创面愈合指数升高 30%~74% ,创面脓性分泌物显著减少或消失,肉芽组织鲜红,判定为有效;创面愈合指数升高不足 30% ,脓性分泌物并未减少判定为无效。创面愈合指数=[(治疗前创面面积-治疗后创面面积)/治疗前创面面积] 1×100% ,总有效率=[(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数]×100%[5]。

1.5 统计学方法

统计学软件选用SPSS26.0,计数资料(%)比较进行 x2 检验,通过正态分布检验的计量资料(  )比较采用t 检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

)比较采用t 检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疗效

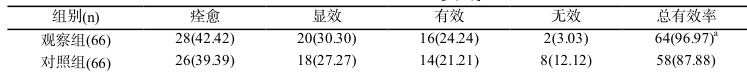

观察组整体疗效显著优于对照组( x2=5.901 ,P=0.015)。见表 1。

注:同对照组相比, P<0.05

2.2 血清炎症因子

表1 两组治疗效果的比较[n(%)]

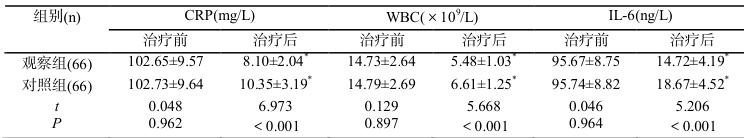

两组患者治疗前的血清CRP、WBC、IL-6 水平相近 (P>0.05 ),治疗后复测显示,两组炎症因子水平均显著下降 (∇P<0.05) ),且观察组指标降幅更大  )。见表2。

)。见表2。

注:与组内治疗前相比, *P<0.05 ;下表同。

2.3 创面感染情况

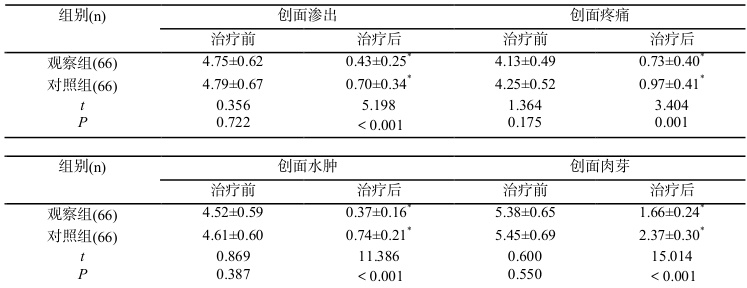

两组在进行治疗前的创面感染评分相近( ρ(P>0.05 ),治疗后各项评分均明显下降  ),且观察组各项评分降幅更大 (∇P<0.01 )。见表3。

),且观察组各项评分降幅更大 (∇P<0.01 )。见表3。

表3 两组治疗前后创面感染指标的比较( x s ,分)

两组治疗期间均未出现明显不良反应,对照组有2 例出现胃肠不适,均在调整药物剂量后消失;观察组有4例出现局部灼热;观察组与对照组不良反应率分别为 3.03% 、 6.06% ,两组比较无显著差异(χ2=1.058,P=0.304)。

3 讨论

创面感染是外科临床中的常见并发症,其标准治疗方式包括清除坏死组织与脓液、缓解疼痛、促进肉芽组织生长等。创面愈合过程受多种局部和全身因素影响,如局部血液循环、感染控制、脂肪液化及全身营养状况等。其中,及时抗炎处理和良好的局部血供是促进愈合的关键,而常规对症处理疗效有限,且周期长,换药频率高,部分患者不耐受。近年来,半导体激光因其具备良好的杀菌、热效应及镇痛等生物学作用,被广泛应用于口腔、皮肤等疾病的治疗中[6]。医用半导体激光大多为低能量激光,其对生物刺激作用及累积效应能促进组织愈合,且无致癌作用,这为创面感染治疗奠定了基础。

半导体激光属于低能量激光,波长为 650nm,其通过光化学、生物学刺激、光热效应等促进炎症消退,改善局部微循环,缓解疼痛,对创面愈合及修复有积极作用,且具有无侵入性、无痛、能量积累等优点。半导体激光作用于创面感染部位,合适的波长和温度能促进新陈代谢,提高局部血流量,促进上皮细胞成长,有利于毛细血管的形成;另外,光子被皮肤吸收后产生的一系列的光生物刺激效应以及光调节作用,通过阻止毒性物质的堆积而减轻炎症,这对于创面预后有益。

本研究中,观察组整体总有效率显著优于对照组,且不良反应率相似,胃肠不适患者均在调整药物剂量后不良反应消失,局部灼热患者在调整照射剂量后不适感消失,提示半导体激光在创面感染治疗中效果确切,且安全可靠。钟晓芸等人[7]研究显示,使用半导体激光辅助治疗创面感染的总有效率可达 98% ,创面每天以0.09~2.37cm2 速度缩小,本研究结论与之相符。创面的愈合过程包括创伤收缩、肉芽组织增生、上皮化以及组织重塑这四个过程,而低能量激光能显著提升创伤愈合的扩张强度,通过促进毛细血管增生和扩张,提高局部血流量改善微循环,这也是创面能快速愈合的原因。本研究中,观察组治疗后血清 WBC、CRP 和 IL-6 含量降幅较对照组更明显,提示半导体激光在促进创面感染炎症消退方面更有优势,分析原因是半导体激光能改变血管壁的通透性,促进炎性渗出物吸收,抑制炎症细胞浸润,通过促进血液循环和组织灌注减轻水肿,减轻炎症反应;此外,半导体激光还能破坏细菌的细胞壁,起到灭菌作用,从多个途径促进炎症消退,继而降低机体炎症因子水平。王金[8]的研究发现,半导体激光促进成纤维细胞增殖,在减轻黏膜炎症和加速组织修复,缓解创面疼痛方面效果明显。本研究进一步比较两组治疗后创面渗出、创面疼痛、创面水肿、创面肉芽评分发现,观察组评分减少较对照组更突出,进一步证实半导体激光在减轻创面水肿、减轻疼痛、促进创面愈合方面的优越性。考虑是半导体激光通过促进炎性渗出物吸收而发挥消炎、减轻水肿作用;此外,半导体激光通过改变钠、钾离子对神经纤维膜的通透性阻断疼痛信号的传递,从而缓解因组织水肿和炎症带来的疼痛。

综合而言,半导体激光在创面感染治疗中具有良好的消炎和镇痛作用,有助于促进创面愈合,安全性高

参考文献

[1]肖盼,张宇琼.烧伤患者创面感染情况及影响因素分析[J].华南预防医学, 2023, 49(10):1229-123

[2]王祖军.半导体激光器辐照损伤效应实验研究进展[J].半导体光电,2020,(2):151-158.

[3]郑洪伶,蒋璐,苏琼.国际伤口感染研究所2022 版《临床实践中的感染伤口——最佳实践原则》中伤口感染风险评估,识别和诊断内容解读[J].护理研究, 2023, 37(15):2665-2672.

[4]丁炎明.伤口护理学[M].北京:人民卫生出版社,2017:95.

[5]熊元,曹发奇,刘梦非,等.2023 创伤骨科慢性难愈性创面诊疗指南:治疗概要[J].临床外科杂志, 2024, 32(1):49-52.

[6]刘竹子,徐宇红.半导体激光运用于口腔正畸治疗的研究进展[J].医学综述, 2020, 26(9):1765-1769.

[7]钟晓芸,陈建,周灵,等.半导体激光照射辅助治疗创面疗效观察 116 例[J].中华烧伤杂志, 2015, 31(5):384-3

[8]王金,黄立军,王瑞肖,等.650nm 低能量半导体激光对兔耳皮肤全层损伤修复的作用[J].中国皮肤性病学杂志,2022,36(2):161-166.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)