预防性护理对重症心脏瓣膜病术后并发症的影响

迪丽努尔·米吉提 汪娇

新疆喀什地区第一人民医院 844000

心脏瓣膜病的发病率呈上升趋势,影响人们的生命健康。目前,手术治疗是重症心脏瓣膜病的主要治疗方式,手术能够有效改善患者的心脏功能,提高生活质量,在一定程度上挽救患者的生命,是外科常用且重要的治疗手段[1]。但由于重症心脏瓣膜病本身病情特殊,具有心脏负荷大、病程长等特点,手术治疗存在较高的风险性[2]。因此,临床急需一种有效科学护理措施,促进疗效提升。

1 资料与方法

1.1 一般资料

实验收入样本均为我院 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间收治重症心脏瓣膜病患者,共计人数 80 例,以电脑随机分组方式作为标准,将参与者均分为两组,对照组人数 40 例,男性 21 例,女性 19 例,年龄区间涉及:(37-77)岁,平均值:( 57.00±3.20 )岁,观察组人数 40 例,男性 23 例,女性 17 例,年龄区间涉及:(38-77)岁,平均值:( 57.50±1.80 )岁,组间基线资料 P>0.05 ,符合开展必要条件。

1.2 方法

对照组采纳常规护理。观察组在常规护理的基础上采纳预防性护理干预,步骤为:1)术前护理:对患者及家属进行健康宣教,讲解相关知识。同时,运用多种心理干预方法,如认知行为疗法、放松训练等,缓解患者的焦虑和恐惧情绪,增强患者的心理应对能力。在身体状况评估上,根据评估结果制定个性化的术前优化方案。2)术中护理:术中严格管理手术环境,确保手术室的温度、湿度、洁净度等符合标准要求,对手术器械进行严格的消毒灭菌和精细的检查维护,保证器械性能良好。在手术配合方面,护士不仅熟练传递手术器械,还密切监测患者的生命体征和手术进展,及时发现并处理术中突发状况,如心律失常、低血压等[3]。3)术后护理:密切监测患者的生命体征,根据患者的情况及时调整监测频率。在呼吸道管理上指导患者进行呼吸训练、定时翻身拍背等,预防感染的风险。制定个性化的饮食和活动计划,根据患者的病情、身体状况和营养需求,合理安排饮食,鼓励患者尽早进行适当的活动,促进身体恢复[4]。在抗凝治疗管理上,密切监测患者的凝血功能指标,根据患者置换的瓣膜类型和个体情况,及时、合理地调整抗凝药物剂量,确保抗凝效果在安全范围内。

1.3 观察指标

观察对比两组护理质量及护理满意度评分,并发症发生率评分,手术效果评分。

1.4 统计学分析

调研中所有数据资料全部运用 SPSS23.0 系统实行专业分析,当中计数数据运用(  , % )代替,两组差别比照运用 t、X2 检测。若两组比照结果 P<0.05 ,则说明实验价值显现。

, % )代替,两组差别比照运用 t、X2 检测。若两组比照结果 P<0.05 ,则说明实验价值显现。

2 结果

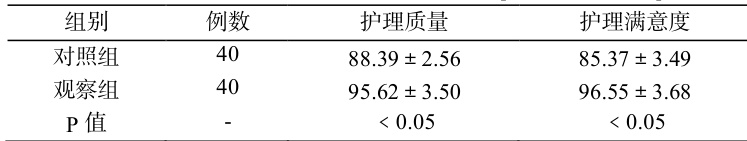

2.1 护理质量及护理满意度对比

观察组患者护理质量及护理满意度评分相比对照组较高,且统计上存在差异( P<0.05 ),详细数据见表 1。

表 1 对比两组护理质量及护理满意度评分[分,( x s)]

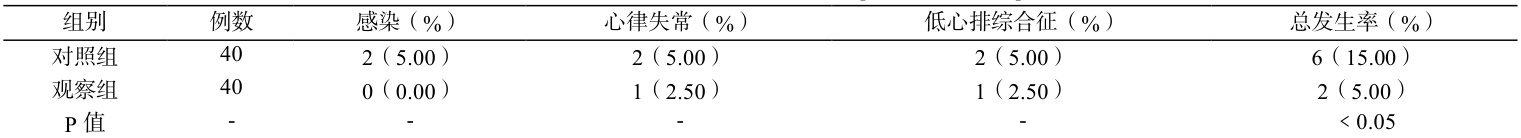

2.2 并发症发生率对比

观察组患者并发症发生率评分相比对照组较低,且统计上存在差异(P<0.05 ),详细数据见表 2。

表 2 对比两组患者并发症发生率评分[分,( x s)]

异( Θ<0.05 ),详细数据见表 3。

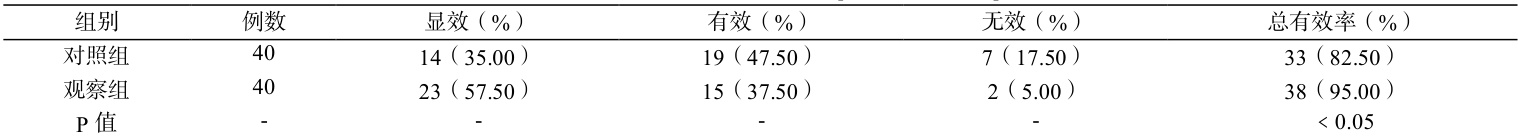

2.3 手术效果对比

观察组患者手术效果评分相比对照组具有较高优势,且统计上存在差

表 3 对比两组患者手术效果评分[分,( x s)]

值得在临床中大力度推广应用。

3 讨论

重症心脏瓣膜病术后常见的并发症包括低心排综合征、心律失常、术后感染等,这些并发症严重影响患者的身体机能、康复进程及生活质量[5]。因此需要配合有效护理措施,促进疗效提升。常规护理方向以遵医嘱行为、病症需求为主导,虽然具有一定效果,但已经无法满足患者病症、心理及生理等更多需求。预防性护理作为一种新型的护理模式,强调“未病先防”的理念,通过在疾病发生前对个体健康状况进行全面评估,识别潜在的健康风险,并采取针对性的干预措施,从而达到降低疾病风险、促进健康和康复的目的。

本次临床应用中通过预防性护理干预方式的有效实施,降低并发症发生率,提高护理质量及护理满意度、提高手术效果,显示出良好医用价值,

参考文献

[1]张申伟.如何做好心脏瓣膜病的防治呢?[J].都市报道,2023,1(7):1-2.

[2]杨赓.“心阀”老化,身体报警[J].全国党媒信息公共平台,2025,4(22):1-3.

[3]吴奕.心脏塞满胸腔!62 岁患者闯过重重“生死关”,多学科治疗神助攻![J].大众卫生报,2025,5(17):1-4.

[4]周林.心脏瓣膜置换术后在家如何护理[J].人民网,2022,12(6):1-3.

[5]李艳艳.术前心脏康复护理干预对重症瓣膜病患者术后心功能及生活质量的影响[J].中国实用医药.2021,(3).059.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)