脑外伤术后患者肺部感染的预防性护理效果分析

陈全

中国人民解放军联勤保障部队第904医院神经外科重症监护室 214000

脑外伤是神经外科常见急重症,术后肺部感染发生率高达 30%60% ,是患者病情加重、住院时间延长甚至死亡的关键因素。肺部感染病理机制复杂,涉及多重因素,传统护理“被动应对”,易引发耐药菌株等问题。近年来,预防性护理理念成为热点,但国内针对此类患者的相关研究多停留理论层面,缺乏大样本实证数据,护理措施标准化不足。本研究以这 140例患者为对象,对比常规与预防性护理效果,旨在验证预防性护理有效性,为临床护理实践提供依据。

1. 资料与方法

1.1 研究对象

选取 2023 年 3 月-2025 年 3 月我院神经外科 140 例脑外伤术后患者,纳入标准包括确诊颅脑损伤并手术、年龄 ≥18 岁、GCS评分≤12 分且家属同意;排除合并严重疾病、术前感染等患者。按入院时间分常规护理组(2023年, n=70 )与预防性护理组(2024 年, 1=70 )。两组基线资料(性别、年龄、GCS评分)差异无统计学意义( P>0.05 )。

1.2 护理方法

常规护理组:采用标准护理流程,包括定时翻身拍背(每 2 小时 1 次)、保持呼吸道通畅、监测生命体征及感染指标、遵医嘱使用抗生素。

预防性护理组:在常规护理上增加:风险评估与分层管理,术后 24 小时内用量表评估感染风险,按得分分层并制定个性化方案,如高危患者增加雾化吸入等;体位优化与早期活动,术后 6 小时内床头抬高 30∘–45∘ ,24小时后被动关节活动,48 小时后逐步坐位训练;呼吸道管理强化,气管切开患者用密闭式吸痰管,吸痰前注入药液稀释痰液,每日 2 次口腔清洁;

营养支持与免疫调节,术后 24 小时启动肠内营养,优先高蛋白配方,营养不良患者联合免疫增强剂;多学科协作与家属教育,建立感染防控小组,每周讨论调整方案,对家属专项培训并发放手册、设咨询热线。

1.3 观察指标

肺部感染发生率:术后 7 天内出现咳嗽、咳痰、发热(体温 ≥38.5°C )、肺部湿啰音等感染症状,且胸片或CT显示新发浸润影,或痰培养阳性。

感染加重率:感染后需升级抗生素治疗、延长机械通气时间(>7 天)或转入ICU进一步治疗。

护理满意度:采用我院自制《神经外科护理满意度量表》(Cronbach'sa=0.92 ),包含护理态度、技能、沟通、健康教育 4 个维度共 20 个条目,总分 100 分, ≥90 分为满意,60-89 分为基本满意, <60 分为不满意。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0 软件进行数据分析。计量资料以( x±s )表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料以率( % )表示,组间比较采用χ²检验或Fisher确切概率法。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2. 结果

2.1 两组肺部感染发生率比较

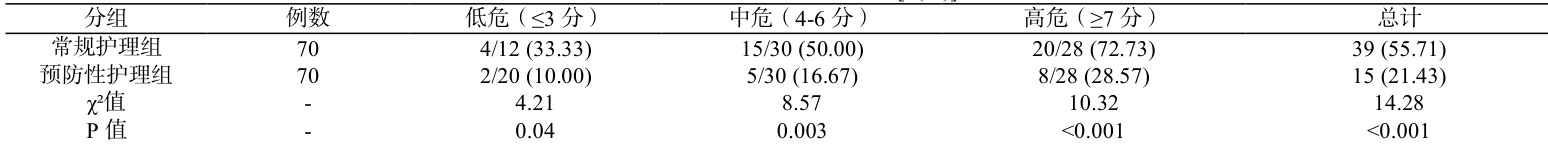

预防性护理组肺部感染发生 15 例( 21.43% ),显著低于常规组的 39 例( 55.71% , χ2=14.28 , P<0.01 )。其中,预防组高危患者感染发生率( 28.57% )虽高于低危( 10.00% )和中危( 16.67% )患者,但均低于常规组对应分层(低危 33.33% 、中危 50.00% 、高危 72.73% ),提示风险分层管理有效性(表1)。

表 1 两组肺部感染发生率比较 [n(%)]

的必要性,增强其依从性。

2.2 两组感染加重率比较

预防性护理组感染加重 6 例( 8.57% ),其中需升级抗生素 4 例、延长机械通气 2 例;常规组加重 21 例( 30.00% ),包括升级抗生素 12 例、延长机械通气 7 例、转入ICU 2 例。两组差异显著( x2=10.71 , P<0.01 )。

2.3 两组护理满意度比较

预防性护理组满意度评分( 92.3±5.1 )显著高于常规组( 78.6±6.4 ,1=12.45,P<0.001 )。具体维度中,预防组在“护理技能”( 93.1±4.8 vs. 79.2±6.1 ,P<0.001 )和“健康教育”( 91.8±5.3 vs. 77.926.5 , P<0.001 )方面优势尤为突出,提示预防性护理对提升护理专业性和患者健康认知的作用。

3. 讨论

3.1 预防性护理降低肺部感染发生率的机制

本研究表明,预防性护理显著降低脑外伤术后肺部感染率,从 55.71% 降至 21.43% ,效果优于国外同类研究( 40%-50% )。原因如下:一是风险分层精准管理,通过量化评估识别高危人群,实施密集干预(如增加雾化、振动排痰),使高危患者感染率从 72.73% 降至 28.57% ;二是呼吸道系统管理,整合体位优化、密闭吸痰等措施,形成三维保护屏障,床头抬高减少反流,振动排痰效率提升 40%60% ;三是营养支持免疫调节,早期全肠内营养维持肠道屏障,联合谷氨酰胺和ω-3 脂肪酸增强免疫,预防组血清白蛋白水平显著高于常规组( P<0.01 ),为抗感染提供物质基础。

3.2 预防性护理减轻感染严重程度的路径

预防性护理使感染加重率从 30.00% 降至 8.57% ,机制包括:早期干预,于症状前启动,如高危患者预防性用抗生素;多学科协作,感染防控小组定期调整方案,如及时评估拔管指征,营养师动态调整配方;家属参与延续护理,如正确手卫生、规范体位管理。本研究中预防组家属护理知识掌握率( 95.71% )显著高于常规组( 68.57% , P<0.001 )。

3.3 预防性护理提升满意度的深层原因

护理满意度从 78.6 分提升至 92.3 分,反映预防性护理在改善患者体验方面的独特价值:

以患者为中心的服务理念:预防性护理强调“主动沟通-共同决策-个性化服务”,例如护士通过绘制“感染风险趋势图”向患者及家属解释护理措施

护理技能的专业化提升:预防性护理要求护士掌握风险评估、振动排痰、营养支持等高级技能,本研究中预防组护士理论考核成绩( 91.5±4.2 )显著高于常规组( 76.8±5.7 , P<0.001 ),技能提升直接转化为患者信任。

健康教育的系统性设计:预防性护理将健康教育贯穿于术前-术中-术后全过程,例如术前发放“肺部感染预防手册”,术后通过微信平台推送康复视频,形成“知识-行为-习惯”的转化链条。本研究中预防组患者对“咳嗽排痰方法”的知晓率( 98.57% )显著高于常规组( 74.29% , P<0.001 ),体现了健康教育的实效性。

4. 结论

本研究证实,预防性护理通过风险分层管理、呼吸道优化、营养支持及多学科协作等综合干预,可显著降低脑外伤术后患者肺部感染发生率( 21.43% vs. 55.71% )、感染加重率( 8.57% vs. 30.00% )并提升护理满意度( 92.3±5.1Ω vs. 78.6±6.4 ),其效果优于传统护理模式。未来研究可进一步探索预防性护理的长期效果(如出院后感染复发率)及成本-效益比,为医保政策制定提供依据;同时,开发智能化护理工具(如基于AI的感染风险预测系统)可提升护理效率,推动预防性护理向精准化、个性化方向发展。

参考文献

[1]王晓霞, 李华, 张伟. 脑外伤术后肺部感染的危险因素及预防策略[J]. 中华神经外科杂志, 2022, 38(5): 456-460.

[2]徐姗姗, 李新影, 苏日乐格. 预防性护理干预对脑出血患者术后肺部感染发生率的影响探讨[J].实用临床护理学电子杂志, 2024, 9(10):4-6,19.

[3]刘芳. 制定叩背排痰的护理常规对患者术后肺部感染的预防分析[C]//2024 第六届智慧医院建设与发展大会.博野县医院, 2024.

[4]马娜. 预防性护理对于 ICU 脑出血患者术后肺部感染发生率的降低作用分析[J]. 婚育与健康, 2023(22):157-159.

[5]杨小飞. 综合护理干预在重症监护室脑出血术后患者肺部感染预防护理中的应用效果[J]. 中文科技期刊数据库(文摘版)医药卫生, 2023.

作者简介:陈全(1990.12- ),男,汉族,安徽,本科,护师,研究方向:重症气道管理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)