基于语文核心素养的高中语文单元教学设计与实践

陈秋静

阳西县第一中学

在核心素养视域下,高中语文教学需强调整合性与实践性。本文以统编教材必修上册第三单元为例,从主题引领、整体设计、任务驱动、素养落实四个方面,探讨如何有效实施单元教学。

一、立足课标与教材,明确单元主题

单元主题的确立需结合课程标准与教材内容。本单元属于“文学阅读与写作”学习任务群,课标要求引导学生掌握古诗词鉴赏方法,体会诗歌的艺术魅力与思想内涵,增强文化传承意识,提升审美品位,并尝试写作文学短评。

本单元收录了从魏晋至宋代的八首经典诗词,包括《短歌行》《归园田居(其一)》《梦游天姥吟留别》《登高》《琵琶行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》《声声慢》。这些作品体裁多样,创作背景各异,情感内涵丰富,或抒发建功立业之志,或表达归隐闲适之趣,或书写人生失意之慨,展现出诗人对生命价值的不同思考与审美追求。基于这一共性,可将本单元主题确立为“生命的诗意”。

主题教学是一个逐层深入、多维拓展的过程,旨在通过持续的学习活动引导学生加深对文学与生命的理解。

二、围绕单元主题,实施整体设计

整体设计是单元教学的重要特征,强调从宏观角度统整教学目标、内容、活动与评价。教师需依据主题,将单元内各篇目及相关资源有机整合,形成具有内在联系的教学框架。

在处理单篇教学与群文阅读关系时,可借鉴“1+X”模式,即以一篇带多篇,在精读单篇的基础上拓展比较阅读。例如,在讲授《短歌行》时,可引入《归园田居》进行对比,引导学生体会“入世”与“出世”两种人生态度的异同。单篇阅读打基础,群文阅读促思维,二者结合有助于学生从“树木”见“森林”,掌握不同文本的解读方法。

三、依托整体框架,创设任务情境

任务驱动教学以问题为导向,通过真实情境中的学习任务激发学生主动探究。本单元围绕“生命的诗意”设计以下核心任务:

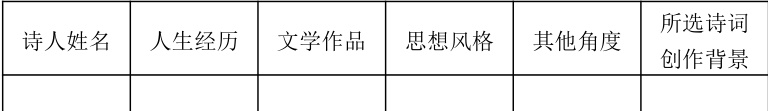

1. 知人论世:引导学生借助教材注释、学习提示及课外资料,了解诗人生平、创作背景及风格,完成相关学习表格,并在课堂进行交流分享。2. 诵读品韵:组织班级诗词朗诵会,通过朗读体会诗词的节奏、韵律与情感,增强语感,提升审美体验。3. 文本探究:设置多组比较阅读任务,如比较曹操与陶渊明的人生志趣,分析李杜白三首诗的失意表达,或探讨苏辛怀古词的异同等,引导学生从意象、手法、情感等角度深入解读。4. 写作表达:要求学生任选一首诗词,从语言、内容、手法等角度撰写文学短评,提升鉴赏与表达能力。

四、通过任务实施,落实核心素养

在任务执行过程中,核心素养的培育贯穿始终。以“知人论世”为例,学生通过搜集整理资料,锻炼信息整合与逻辑表达能力;在“诵读品韵”中,通过朗读感受语言之美,提升审美鉴赏能力;在“文本探究”中,通过比较分析强化思维品质;在“写作表达”中,通过文学评论深化对文本的理解与批判能力。

任务一:知人论世

1.学生独立或者两人合作选择一位诗人,完成规定的学习任务,写好笔记。

2.班级交流,确保每位诗人都有同学交流分享。

任务二:文本探究

1.曹操《短歌行》体现的是积极入世,决心建立一番功业,而陶渊明《归园田居》体现的是厌倦官场,决心归隐田园。请结合这两首诗,比较曹操和陶渊明不同的人生志趣,理解其各自的生命思考并加以分析。

2.《梦游天姥吟留别》《登高》《琵琶行(并序)》三首诗均是诗人人生失意之作,表达了诗人在失意之时的人生态度和情感世界。请结合诗歌内容简要说说三首诗分别表达了诗人怎样的失意之情,又是怎样表达自己的这种失意之情的。

3.王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”,“言情之词,必借景色映衬”。诗人往往把内在的“情”外化为各种意象,杜甫和李清照两人诗人深谙此道,《登高》中的“悲”,《声声慢(寻寻觅觅)》中的“愁”都是通过外在意象传达出来的。请结合诗歌加以赏析。

4.用典是古诗词中常用的手法,《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》都运用了这种手法,请找出几首诗词中运用的典故,并分析其表达效果。

5.《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢(寻寻觅觅)》均有非常明显的“诗眼”,请找出来并结合诗歌内容简要分析。

任务三:文学短评写作

阅读教材“单元学习任务”中的《学写文学短评》,探讨文学短评的写作方法。注意归纳出来,加以总结。

欣赏名家的文学短评。【卢雪冰:《白居易<琵琶行>中的音乐描写》,傅庚生:《<声声慢>中叠词之妙》】

在探讨写作方法和欣赏名家点评后,从本单元选择一首诗词,尝试写一则 800 字左右的文学短评。

总之,单元教学应以素养为导向,以学生为主体,通过主题统领、任务推动、评价伴随的方式,实现知识、能力与素养的协同发展。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中语文课程标准(2017 年版 2020年修订)[S]. 北京:人民教育出版社,2020.

[2] 温儒敏.“部编本”语文教材的编写理念、特色与使用建议[J].课程·教材·教法,2016(11).

[3] 怀特海. 教育的目的[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)