储能系统的分析研究

刘清

武汉商学院 湖北 武汉 430056

1 前言

国家一直提倡实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系。储能是能源开发利用与安全保障的关键技术,在解决能源波动性、保障电力系统稳定运行、促进可再生能源发展利用等方面发挥着重要作用,具有广阔市场前景和空间。储能产业要实现高质量发展,技术突破与产业规范是重要基础,构建全新产业生态更是推动产业迈向更高水平的关键环节。本文将针对储能系统、数据中心储能系统、弱电网储能和工商业储能系统及低压配网柔性互济进行了详细的阐述,并提供具体的可操作方案。

2 解决方案

2.1 储能系统解决方案

提供新能源电站光储产品、系统集成、设计建设等整体方案,光储融合,促进新能源可靠消纳,稳定支撑电网。

2.1.1 交流耦合方案

优势:

1)高效集

交流侧耦合,易于集中管理,高效匹配多能互补场景 S³液冷储能系统,高效液冷散热,系统能耗降低超 30% 。2)安全可靠

智能拉弧检测与主动灭弧技术,避免火灾隐患 响应速度快,准确跟踪计划出力,提升并网稳定性3)成本更优

满足 3.15—9MW 大方阵设计,有效降低系统 BOS 成本 智能簇级管理及液冷温控技术,实现系统 LCOS降低 15% 。

2.1.2 直流耦合方案

优势:

1)高效灵活

支持高容配比设计,能量转换环节少,系统效率更高 直流侧光储能量高效管理,可灵活配置储能容量。2)安全可靠

集成关键器件寿命预测功能,降低设备故障风险 平滑功率输出,提高并网电能质量,平抑新能源波动。3)成本更优

预留储能接口,光储融合易扩容,降低投资成本 10% 智能簇级管理,提升电池寿命及放电量,系统 LCOS更优。

2.2 数据中心储能解决方案

数据中心储能解决方案是应对数据中心日益增长的能源需求和可持续发展挑战的关键技术。它通过整合储能系统,优化数据中心的能源使用,提高能源效率和可靠性,并降低碳排放。这些解决方案不仅能够为数据中心提供备用电源,确保在电网故障时仍能稳定运行,还能在电网负荷高峰期通过释放储存的能量,减轻电网压力,实现削峰填谷,从而降低数据中心的运营成本。此外,数据中心储能解决方案还能够更好地整合可再生能源,如太阳能和风能,提高数据中心的可持续性,并为构建绿色数据中心奠定基础。

2.2.1 数据中心储能解决方案的核心优势:

1)提高能源可靠性:在电网故障或中断时,储能系统可以提供备用电源,确保数据中心的持续运行,最大限度地减少业务中断和数据丢失的风险。

2)优化能源效率:通过智能化的能源管理系统,储能解决方案可以实现削峰填谷,降低数据中心在电网高峰期的用电成本。

3)储能系统可以储存可再生能源,并在需要时释放,提高可再生能源的利用率,降低对传统能源的依赖

4)降低碳排放:储能解决方案有助于整合可再生能源,减少数据中心对化石燃料的依赖,从而降低碳排放,实现绿色可持续发展。

5)提升电网稳定性:通过在电网负荷高峰期释放储存的能量,储能系统可以减轻电网压力,提高电网的稳定性。

2.2.2 数据中心储能解决方案的关键技术

1)储能技术:锂离子电池、液流电池等储能技术,为数据中心提供高效、可靠的储能能力。

2)能源管理系统(EMS):智能化的EMS 能够实时监测和控制储能系统的运行,优化能源分配,实现削峰填谷和备用电源切换等功能。

3)电力转换系统(PCS):PCS 负责将储能系统的直流电转换为交流电,并与电网进行交互,实现能量的双向流动。

2.2.3 数据中心储能解决方案的应用场景

)备用电源:在电网故障时,储能系统可以为数据中心提供紧急备用电源,确保关键业务的连续性。

削峰填谷:在电网负荷高峰期,储能系统可以释放储存的能量,降低数据中心的用电成本。

3)可再生能源整合:储能系统可以储存太阳能和风能等可再生能源,并在需要时释放,提高可再生能源的利用率。

4)微电网:储能系统可以与分布式能源相结合,构建数据中心微电网,提高能源的自给自足能力。

随着数据中心对能源的需求日益增长,以及对可持续发展的重视,数据中心储能解决方案将发挥越来越重要的作用,为数据中心的高效、可靠和绿色运行提供有力支持。

2.3 弱电网储能解决方案

弱电网储能解决方案,是针对电网结构薄弱、供电能力有限的地区,为提高电力系统稳定性、可靠性和经济性而设计的一套综合性系统。该方案通过配置储能设备,如电池储能系统、抽水蓄能电站或飞轮储能等,有效缓解弱电网面临的挑战,包括电压波动、频率不稳定、供电中断以及新能源并网消纳困难等问题。

2.3.1 弱电网储能解决方案的主要特点和优势:

1)提高电网稳定性:储能系统能够快速响应电网的功率波动,平滑新能源发电的间歇性输出,减少对电网冲击。在电网发生故障时,储能系统可以提供短时功率支撑,维持电网电压和频率稳定,防止系统崩溃。

2)增强供电可靠性:在停电情况下,储能系统可以作为备用电源,为重要负荷提供不间断供电,保障关键设施的运行。对于偏远地区或海岛等独立电网,储能系统可以与分布式电源组成微电网,提高供电的独立性和可靠性。

3)促进新能源消纳:储能系统可以储存新能源发电的剩余电量,在用电高峰时释放,提高新能源的利用率。通过削峰填谷,储能系统可以减少新能源发电对电网的冲击,提高电网接纳新能源的能力。

4)优化电网运行:储能系统可以参与电网的调频、调压和备用等辅助服务,提高电网运行的经济性和效率。通过峰谷套利,储能系统可以降低用户的用电成本,提高电网的整体效益。

2.3.2 弱电网储能解决方案的应用场景:

1)偏远地区和海岛电网:提高供电可靠性和稳定性,减少对传统化石能源的依赖。

2)新能源发电场站:平滑新能源发电的波动性,提高并网稳定性工业园区和商业建筑:提高供电可靠性,降低用电成本

3)微电网:实现分布式能源的高效利用和稳定运行。

2.3.3 未来展望

随着储能技术的不断进步和成本的降低,弱电网储能解决方案将在新能源领域发挥越来越重要的作用。通过创新技术和商业模式,可以进一步提高弱电网的供电质量和经济性,促进能源转型和可持续发展。

2.4 工商业储能解决方案

工商业储能解决方案,是针对工商业用户设计的,旨在优化能源使用、降低用电成本并提高电力可靠性的综合系统。它通过储存在电池中的电能,在用电高峰期释放,从而减少企业对电网的依赖,降低峰谷电价差带来的额外支出。同时,在电网出现故障或停电时,储能系统可以作为备用电源,保障关键设备的持续运行,减少生产损失。

工商业储能,可以提高分布式能源消纳能力,降低用电费用,提高供电可靠性和电能质量。对用电负荷波动比较大的工商业用户,通过配置储能并开展综合能源管理可有效降低用户的用电成本。在公共电网停电、限电期间,储能系统还可为本地负载持续供电,保证工商业用户生产经营的正常。

2.4.1 工商业储能设备的优势

1)模块化机架式设计,系统容量配置灵活,维护也更便捷;

2)储能电池分组控制,避免短板效应,既提高系统可用性,还大大降低系统安全风险;

3)单级式DC/AC 设计,电能利用率更高,经济性更佳。

4)采用静态旁路开关切换,可实现并离网无缝切换,保

5)模块化机架式设计,安装便捷,可与模块化变流器集成在一个机柜内。

2.4.2 工商业储能解决方案的核心优势

1)削峰填谷,降低用电成本:利用储能系统在电价较低的谷时段储存电能,并在电价较高的峰时段释放,实现电费的“低储高用”,有效降低企业的用电成本。通过需量管理,减少企业在高峰时段的用电需求,避免因超出需量而产生的额外费用。

2)提高电力可靠性,保障生产安全:在电网出现故障或停电时,储能系统可以作为备用电源,保障关键设备的持续运行,减少生产损失。提高企业对电网波动的抵抗能力,保障生产的稳定性。

3)促进新能源消纳,实现绿色发展:储能系统可以平滑光伏、风电等新能源的波动性,提高新能源的利用率。助力企业实现节能减排目标,提升企业的绿色形象。

2.4.3 应用场景广泛

1)工业园区:降低园区整体用电成本,提高电力可靠性。

2)商业建筑:优化楼宇能源管理,降低运营成本。

3)数据中心:保障数据中心电力供应的连续性和稳定性。

4)充电站:缓解充电高峰期的电网压力,提高充电效率。

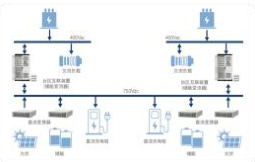

2.5 低压配网柔性互济解决方案

低压配网柔性互济解决方案将放电系统、变配电系统和用电设备通过能量转换装置高度融合。通过低压柔性直流母线互联,借助台区智能融合终端的边缘计算功能,对系统内设备实时监测和控制,并制定互联系统能量调度策略,可有效解决大比例分布式光伏、电动汽车接入等引起的稳定运行和电能质量问题,提升了台区的供电可靠性。

3 未来发展趋势

未来十年(2025-2035),“磷酸铁锂+液冷”的锂离子电池储能系统(LFP-LIB)仍将是全球储能的主流技术路线,市占率预计保持在 60‰ 。与此同时,“钠离子电池”与“长时储能(LDES)技术”将在 4 小时以上的应用场景中快速崛起,成为第二梯队主流候选。磷酸铁锂凭借“成本-寿命-安全”三角均衡,将继续统治 2-4小时中短时储能的黄金赛道。

钠离子电池在资源敏感和低温市场形成“平价替代”; LDES(抽蓄、压缩空气、氢储能)在 4 小时以上成为电网级“兜底弹性”。因此,未来十年不会出现单一技术“一统天下”,而是“LFP 为体、钠电与 LDES 为R<′′ 的多元共存格局。

4 结语

本文将针对储能系统、数据中心储能系统、弱电网储能和工商业储能系统及低压配网柔性互济进行了详细的阐述,并提供具体的可操作方案,为推动我国发展储能产业提供了良好的参考价值。

参考文献

【1】王勤华. 推动我国储能产业的发展策略[J].工业科技,2023(6):31-35

【2】刘文媛. 浅谈我国储能技术与进展[J]. 储能技术, 2024(3):44-48.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)