农村小学音乐教学改革实践研究

刘应辉

河南省信阳市淮滨县实验小学 河南信阳 464000

一、支教学校音乐教育现状分析

(一)硬件设施与师资困境

支教学校仅配备电子琴 2 台(其中 1 台故障),共用音乐教室 1 间(兼作器材室)。教材使用率不足 30% 。全校 4 个年级共 4 个班,仅 1 名兼职音乐教师(由语文教师兼任),年均仅接受 1 次专业培训。

(二)课程实施特征

1.教学形式单一: 83% 的音乐课为跟唱教学,学生乐器接触率低于 5% 。

2.评价机制缺失:缺乏系统考核标准,音乐课常被主科挤占。

3.文化断层现象:本地民歌、传统器乐等教学内容占比不足 2%

(三)学生认知调查

对 43 名学生的问卷调查显示:

1.62% 的学生将音乐课视为“放松时间”而非正式课程。

2.全体学生从未接触过乐器演奏。

3.91% 的学生希望增加音乐活动形式。

二、教学改革实践路径探索

针对现状,提出并实践“基础技能 + 本土文化+数字资源”三位一体改革模式。

(一)资源整合策略

1.硬件升级:向社会募捐二手乐器(如电子琴、吉他等),组建“移动音乐角”;充分利用教室多媒体设备开展视听教学。

2.师资培养:组织兼职教师参与城市学校音乐教研活动,每月至少观摩 2 节优质音乐公开课,提升教学能力。

3.教材重构:编写《乡村音乐启蒙手册》,整合人教版教材内容与本地民歌资源(如对比教授民族音乐《其多列》与本地民歌《跑四回》),引导学生感受地域音乐文化差异。

(二)课程创新实践

1.分层教学模块:

基础层:开展简易乐器制作(如响板、砂槌、填充沙豆的矿泉水瓶)及节奏游戏,提升学生参与度与基础节奏感。

提高层:组建年级合唱队(一、二年级一队;三、四年级一队),选取适龄歌曲进行排练,培养合作与歌唱能力。

拓展层:组织“寻找家乡的声音”田野采风活动,邀请乡村民间艺人展示(如《淮河歌谣》),引导学生体验本土音乐魅力与文化内涵。

2.跨学科融合:

语文:合作开展配乐诗朗诵,增强语言艺术感染力。

数学:将节奏划分(如音符时值)与分数概念、线段比例结合,直观理解音乐中的数学关系。

体育:编排节奏性竹竿舞,同步培养节奏感与身体协调性。

3.数字技术应用:

利用电子琴辅助音准训练。

远程共享城市学校(如实验小学)艺术展演活动,拓展学生艺术视野。

(三)文化传承融入

1.系统教授《插秧歌》、《跑四回》等地方民间小调,激发学生学习兴趣与本土文化认同。

2.开发《淮河歌谣》乡土音乐单元课程,深化学生对家乡风土人情的理解与情感联结。

3.组织“庆元旦,迎新春”师生联欢会,师生共同参与表演(如歌曲《祖国,祖国我们爱你》、三句半《长大了》、相声《吹牛》等)。活动增强了校园凝聚力与师生归属感,家长通过直播见证孩子成长,加深了对学校的信任与支持,也为本地学校提供了积极示范。

三、实践成效与反思

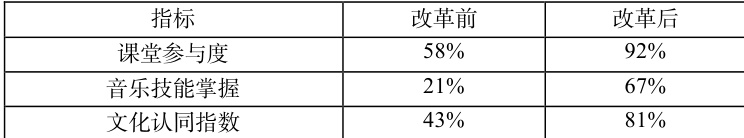

(一)量化评估

质性成效

质性成效

1.成立“小百灵”合唱团,定期在校园文艺汇演中展示成果。

2.开展“班班有歌声”活动,显著提升校园文化活力。

3.学期文艺汇演吸引 83% 家庭参与,获得家长高度认可。

(三)现实困境反思

1.长效保障机制缺失:改革成效依赖外部资源短期输入,缺乏可持续性。

2.评价体系滞后:现行美育评估标准未能有效适配农村学校实际需求与特点。

3.文化传承困境:部分乡土音乐及传统技艺面临后继乏人的断代风险。

四、农村音乐教育发展建议

1.构建“三位一体”支持体系:

地方政府:将艺术教育设施配备与使用成效纳入乡村振兴考核指标体系。

城镇学校:建立“美育支教”长效机制,实施“学分认证”等激励制度。

社会平台:搭建规范化、便捷化的乐器捐赠与资源共享数字平台。

2.开发乡土音乐资源库:系统收集、整理区域性传统音乐资源,建立数字化档案库;探索开发融入 AR(增强现实)技术的乡土音乐教材。

3.创新教师培养模式:推行“1 名专业音乐教师+N 名跨学科助教”协同教学机制,盘活校内师资力量。

五、结语

音乐教育不应成为农村学校的“奢侈品”。为期一年的实践验证表明,立足本土、因地制宜的教学改革,能够有效唤醒农村学生的艺术潜能。通过美育浸润,不仅提升了学生的音乐素养,更在潜移默化中促进了其文化自信的建立。当校园里回响着自制乐器的节奏声,当古老歌谣与现代数字技术产生共鸣,我们看到的不仅是教学模式的转变,更是农村孩子全面发展的希望之光与乡村文化振兴的生动实践。持续深化农村音乐教育改革,对促进教育公平、实现乡村全面振兴具有深远意义。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)