中国金融现代化的根与魂:传统文化基因解码

杨森 柴抒悦

1.中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行 250098; 2.中国邮政集团有限公司山东省分公司人力发展中心 250013

在全球金融版图中,中国模式正展现出独特的气质:数字人民币与外滩百年建筑的光影交融、义乌商户的信用画像替代抵押担保、西南深山的普惠金融驿站星罗棋布……透视这些场景,我们发现中国金融现代化的本质,是一场根源于中华传统文化、交融于马克思主义、互鉴于环宇开放联通的现代化演进过程。中国金融正以传统文化为根,以马克思主义为魂,在现代化土壤中培育出独具中国智慧的金融文明之花。

一、天下为公:催生普惠金融的价值原点

(一)文化基因解码

中华传统文化一直秉承“天下为公”的政治哲学,从先秦《尚书》中“天视自我民视,天听自我民听”的民本思想,到道德经中“制国有常,利民为本”,再到儒家孔子的“为政以德”、孟子的“民贵君轻”和荀子的“君舟民水”,无不塑造了不同于西方的价值取向。中国传统金融从其创生开始就是政府主导的整体化金融,带有全局普惠、公共服务等特征,这是与中国文化中的“天下为公”“天下合作”“天下大同”等核心理念相一致的。对比西方金融市场高度个人化的自私自利、“把人变成追求利润的机器”的投机文化、西方“股东利益至上”的华尔街金融文化,中国金融始终将“服务人民”写入基因。

回首我们党红色金融的早期实践,中华苏维埃国家银行在瑞金发行劳动券时,就提出优先保障红军家属存取款权益,首创“红色信贷”扶贫机制,奠定了“金融为民”的初心。红军长征途中进入遵义后,打击奸商,缴获了价值几十万元的食盐;苏维埃国家银行行长毛泽民决计将这批食盐低价投放市场,但规定必须使用苏区纸币购买,苏币迅速在当地流通了起来;部队接到转移命令后,为了不让老百姓遭受损失,国家银行紧急设立多个兑换处,用银元、食盐等物资换回老百姓手中的苏币。不到一个月的时间里,就完成了苏币的发行、流通至回收的全过程1。

(二)文化基因的现代实践

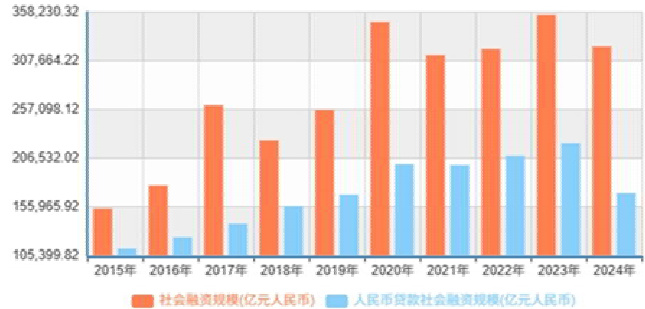

《礼记》描绘的“货恶其弃于地也,不必藏于己”,反映了“大同”社会的理想,人人共享资源,互相帮助,在当代演化为共同富裕的金融路径。2015 年至2024 年十年间,我国社会融资规模、人民币贷款融资规模均呈现稳步增长态势(详见下图,数据来源:国家统计局网站),特别是疫情三年期间全国金融业坚决配合国家加强国民经济逆周期调节的战略部署,有力支撑了国民经济的健康稳定发展,践行了中国金融人的使命担当。

从边区银行给陕北农民发放“耕牛抵押贷款”到乡村群众使用数字人民币“无感支付”,中国金融的服务对象从根据地工农群众扩展到14 亿人口,但为人民谋幸福的初心未变。从农村土地改革、乡村脱贫攻坚到农村地区“五通三改一建”,在推动乡村面貌焕然一新的征途上离不开广大金融人的努力。2024 年,我国本外币涉农贷款余额51.36 万亿元,同比增长9.8%,增速比各项贷款高2.7 个百分点。金融机构累计发行“三农”专项金融债券1672.5 亿元。在普惠金融领域,农户经营贷款余额从2020 年5.99 万亿元增长到2024 年10.38 万亿元,年均增速15%2。

“绿水青山就是金山银山”,坚持自然生态可持续发展、将生态资源转化为金融资源是中国金融现代化的应有之意。如浙江“两山银行”

(“两山银行”是政府主导打造的生态资源交易平台,让山水林田湖草等生态资源在开发利用、环境保护等过程中实现应有价值)将碎片化

生态资源打包估值,农户凭山林经营权获贷数十亿元,实现GEP(生态系统生产总值)向GDP 转化,创造了生态价值市场化的全新范式。二、义利之辨:践行社会责任的东方道德智慧

(一)文化基因解码

《大学》有云“国不以利为利,以义为利也”。“义”与“利”一个是道德理性,一个是功利理性。价值判断上,“义”高于“利”,要用“义”来约束和引导“利”。投射到中国金融业,产生以义为先、义利兼顾的思想,比如晋商票号“以义统利,见利思义,义利相通”的义利观,即所谓“仁中取利真君子,义中求财大丈夫”,把义和利由对立而统一起来。

以义为先、义利兼顾的思想也被我们老一辈红色金融家继承和发扬。1941 年 3 月中央任命朱理治为陕甘宁边区银行行长。当时边区面临物价动荡的严重局势,朱理治认为这主要是生产物资不够、财政收支不平衡等原因造成的。1941 年 8 月,他给毛泽东同志写信,提出减少“财政拖累”、减少边币发行的建议。这一货币发行思想得到党中央的肯定,当即决定尽可能收缩通货,并要求“财政保证不再向银行透支”、不与民争利,促进了银行由“财政的出纳机关”向国家银行职能的历史性转变3。

(二)文化基因的现代实践

近年来,金融业大力服务实体经济,通过降低企业贷款利率、房贷利率以及手续费,不断向实体经济、小微企业、人民群众让利,正是坚持正确义利观的体现。招商银行原行长马蔚华提出“财富与人文共生”的理念,同样是“义利双行”思想的当代注脚,时至今日,招商银行“金葵花”公益平台连接百万客户,累计捐赠超10 亿元,诠释金融企业的社会责任担当;建设银行“劳动者港湾”为户外工作者提供暖心服务,日均服务超10 万人次;平安银行“乡村儿童金融启蒙计划”通过AR 技术普及财商教育,覆盖100 万山区儿童,展现金融人的温度与情怀。

邮储银行也是金融界践行社会责任的主要担当者,据2021 年6 月9 日中央广播电视总台央视《焦点访谈》栏目节目《传递无声的温暖》报道,邮储银行香山支行十年如一日多措并举温暖残疾客户。该网点附近有 5 家敬老院和 1 家橡胶福利工厂,服务范围内有数百名视力、听力及其他障碍人士,为了更好的为残障人士服务,支行员工们学手语、铺盲道、设置“暖心号”……邮储银行香山支行的贴心服务体现在方方面面,多年如一日的帮老助残服务得到了客户的广泛好评4。

三、信立天下:信用文明的迭代升级

(一)文化基因解码

论语有云“人无信不立”,从曾子“杀猪践诺”到商鞅“徙木立信”再到季布“一诺千金”,我们中国人很早就深刻地认识到信用的重要性并在修身齐家治国平天下中予以实践。

古代货币史上最大的亮点出现在北宋时期,世界上最早的纸币交子诞生于宋代;而元代确立了纸币的主要地位,是我国第一个发行不兑换纸币的王朝,也使得我国成为世界货币史上最早实行纸币本位制的国家。最初的纸币可以用白银兑现的信用兑换券,而后逐渐发展为不兑现纸币,其背后正体现出由古代工商群体民间信用向国家信用转变带来金融重大变革。

从一定意义上讲,金融是信用发展的结果,信用是金融的本质。诚信对资金供需双方都意义重大:对于金融机构来说,有利于增强信息透明度,提高审查审批效率,提高盈利水平,保持金融体系的动态平衡和结构优化;对于资金需求者来说,有利于降低融资难度,增加可获得资金规模,节约金融交易成本,实现经营平稳运行和持续发展5。

(二)文化基因的现代实践

改革开放以来,社会主义市场经济框架逐步确立,多种所有制经济得以共同发展,市场、金融与信用紧密地联系在一起,现代意义上的中国征信业应运而生。我国个人信用信息基础数据库建设最早始于1999 年,2006 年1 月个人信用信息基础数据库正式运行。目前金融信用信息基础数据库已成为全球覆盖人口最多、收集借贷信息最全的征信系统。截至2023 年末,人行征信数据库累计收录11.6 亿自然人信息及1.3 亿户企业和其他组织信息,有效满足金融机构信贷等业务对信用信息的需求,在促进融资、防范金融风险方面发挥了重要作用。

如何挖掘信用的潜在价值,中国金融业在积极探索。为打破数据孤岛,由苏州企业征信服务有限公司牵头,多家成员单位共同参与建设“长三角征信链”,实现三省一市共享企业信用信息超 2 亿条,融资成本降低 15%。苏州推行“信用积分贷”让小微企业凭履约记录获贷,利率较传统模式低2 个百分点,打造“信用即财富”的示范样本。

互联网时代,多方机构之间传递数据、信息和价值需要建构复杂和庞大的信用体系,来防范人为篡改盗取数据。区块链作为去中心化数据库,与金融具有天然一致性。利用区块链技术对数字资产进行加密记录并存储,将相互不信任的节点连接在一起完成信任传递,促进金融交易的便捷与快速。如央行数字货币研究所试点“贸易金融区块链平台”,实现跨境结算T+0 清算,单笔交易成本从20 美元降至1 美元,重塑全球支付体系格局。工商银行等传统银行打造区块链基础技术服务、智能运维、金融级安全能力为一体的企业级区块链技术基础平台;阿里蚂蚁链利用区块链技术破解非遗保护难题,白族扎染技艺通过NFT 确权获贷300 万元,使得传统工艺焕发新生。

四、廉洁自律:金融生态的净化之道(一)文化基因解码

廉洁一词最早出现于屈原的《楚辞·招魂》:“朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。”东汉著名学者王逸在《楚辞·章句》中注释说:“不受曰廉,不污曰洁。”也就是说不接受他人的馈赠的钱财礼物,不让自己清白的人品受到玷污,就是廉洁。诸葛亮《诫子书》有云:“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”历代仁人志士以他们身体力行的廉洁行为,逐步积淀形成廉洁自律、秉公办事、不徇私情、不谋私利、清白做人的中华传统廉洁文化。

从谢觉哉同志查处苏区银行贪污案树立“零容忍”标杆,到高捷成烈士拒绝挪用抗日军费,再到朱理治同志坚守“一元不超发”的货币纪律,无不铸就红色金融的廉洁基因。而当代金融人也继承和发扬老一辈金融家的廉洁自律精神,以银行业为例,2023 年,中国银行业推动清廉金融文化建设不断引向深入,将清廉金融文化建设有机融入经营发展,持续构建清廉金融文化建设长效机制,涵养风清气正的金融生态,筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。根据中国银行业协会不完全统计,截至2023 年末,全国银行业金融机构反腐倡廉培训次数为 5.71 万次,覆盖人数254.65 万人次6。

(二)文化基因的现代实践

商业银行的廉洁体系建设一直走在金融业前列。如中国银行发布“廉洁合规文化手册”,细化300 余项廉洁行为准则,覆盖全球62 个国家和地区分支机构,树立中资机构海外廉洁标杆。工商银行构建“全球廉洁合规框架”,建立 24 小时举报热线,配合 15 国开展反洗钱调查,彰显中国金融机构的全球责任担当。建设银行完善“廉洁风险智能监测系统”日均预警异常交易 300 笔,拦截风险金额超 2 亿元,实现"不敢腐"的科技防线。平安银行利用“阳光采购平台”实现全流程线上招标,累计节约成本超10 亿元;民生银行通过“廉洁伙伴计划”与1000 家供应商签订反商业贿赂协议,构建廉洁供应链生态。

中国邮政储蓄银行也认真落实清廉金融文化建设三年行动方案(2022-2024 年)工作安排,将清廉金融文化建设情况纳入全行年度党的建设和全面从严治党重要任务、经营管理绩效考核,突出对各级“一把手”、新提任领导人员、年轻员工的纪律教育、廉洁教育,组织 ∗+ 佳”清廉理念评选、廉洁微视频征集、党风廉政警示教育月等活动,持续在全行营造和弘扬以清为美、以廉为荣的价值取向。

五、开放包容:文明互鉴的金融桥梁(一)文化基因解码

.中国文化秉承“和而不同”、“和实生物、同则不继”的哲学和信念。“同”是绝对的同一,排斥异质的文化因素和文化成分。在中国哲学看来,“同”不可能有创造,不可能有发展。“和”则是不同文化成分、因素相互之间的和谐共处,意味着包容开放。中华文明呈现互联互通的开放性和兼容并蓄的包容性,可以不断生发出新的意义和创造出新的价值,能够在漫长的历史时期中保持自己的生机和活力。

.宋元时期,福建泉州市(时称刺桐港)对外交通贸易极为发达,世界上有 100 多个国家和地区的商人聚集在这里与华人交易各种金银珠宝、绸缎布匹、香料药材、茶叶瓷器等商品。北宋元祐二年(1087 年)泉州设立市舶司,主管海外贸易关税征收、商船查验、货物采购及外汇管理。市舶司提供货币兑换与跨境支付服务,官方用铜钱、白银购买外商货物,并允许番商用金银兑换宋钱,促进货币流通。在泉州蕃坊(外商聚居区)伊斯兰商人带来的第纳尔金币、波斯银币需兑换为本地货币,推动钱铺专业化,见证了中外金融合作的繁荣。

(二)文化基因的现代实践

今日我国金融对外开放的脚步一刻不停:我国与 一带一路”共建国家签署 200 份本币互换协议,人民币跨境支付系统(CIPS)处理交易超1200 万笔,推动全球支付体系变革。中国银联已在境外182 个国家和地区超7000 万商户已支持银联支付产品,在境外101 个国家和地区已支持银联二维码或手机闪付,广泛覆盖“食、住、行、游、购、娱”等出境游热门消费场景。支付宝“Alipay+”服务全球10 亿用户,蚂蚁集团跨境支付技术输出到巴基斯坦、菲律宾等国,帮助当地建立移动支付基础设施。

六、守正创新:传统智慧的现代转化

文化基因解码

中国传统文化一直注重对变易思想的思考,其中集大成者是《易经》。“变易”是《易经》中最基本的思想,意指万物都在不断变化,没有一成不变的事物;“不易”是指事物在变化中有其不变的规律和本质,即“变中有常”。这与马克思辩证唯物主义的认识高度契合,东西方伟大的思想家实现了跨越千年的握手。变易思想在中国金融实践上集中体现为守正创新的方法论。

七、结语

中国金融现代化的根系深扎于中华文明的沃土,其魂魄在于中华传统文化与马克思主义的和合共生。习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话中,明确提出“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”的重大理论观点。建设中国特色金融文化,要用好“两个结合”,在新时代金融工作中丰富发展中国特色金融实践和金融理论,不断增强金融员工凝聚力、向心力、创造力,为国家立心、为民族立魂7。

从红色金融的人民性到全球开放的包容性,从诚信文化的坚守到廉洁金融的革新,从义利兼容的责任感到创新不停歇的脚步声,中国金融正以独特的文化基因破解现代性难题。面向未来 天下为公”的胸怀坚守为人民服务的初心使命,以“自强不息”的精神加快发展速度,以“和而不同”的智慧推动金融开放,以“美美与共”的胸怀促进文明互鉴,为构建人类命运共同体贡献东方智慧。

参考文献:

1.2017 年9 月17 日《解放日报》,黄沂海

2.2025 年 6 月 30 日《经济日报》

3.2021 年3 月4 日《中国金融家》,作者:杨其广

4.2021 年6 月9 日中央广播电视总台央视《焦点访谈》栏目节目《传递无声的温暖》

5.2024 年2 月4 日《学习时报》,作者:顾洁颖

6.《2023 年中国银行业社会责任报告》

7.2021 年7 月13 日《中国金融家》,作者:阳晓霞

8.《金融博览》2025 年第7 期,作者:濮旭

注

12017 年9 月17 日《解放日报》,作者:黄沂海

22025 年 6 月 30 日《经济日报》

32021 年3 月4 日《中国金融家》,作者:杨其广

42021 年6 月9 日中央广播电视总台央视《焦点访谈》栏目节目《传递无声的温暖》

52024 年2 月4 日《学习时报》,作者:顾洁颖

6《2023 年中国银行业社会责任报告》

7《金融博览》2025 年第7 期,作者:濮旭

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)