潮间带复杂环境下光伏电站智能化施工管理体系研究

汪敏

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江省杭州市 310014

引言

潮间带区域潮汐差异显著、软基沉降频发且施工窗口狭窄,是光伏电站建设中极具挑战性的场景,伴随沿海光伏项目规模化开发,传统依赖人工经验的施工管理模式,在效率把控与安全保障上的短板愈发突出,难以适配工程快速推进与高质量建设的实际需求。在此背景下,智能化施工管理体系的构建具有重要意义,借助数字化、信息化与智能化技术手段,可提升资源调度的精准度与风险管控的有效性,为破解复杂环境下的施工难题提供全新路径,也为未来绿色可持续能源工程建设奠定坚实基础。

一、潮间带光伏电站施工的环境特征与管理挑战

(一)潮汐变化、软基沉降与施工窗口期约束

潮间带区域潮汐差异显著,施工时段受到明显限制,每日有效作业窗口不足 6 小时,遭遇极端天气时这一时长还会进一步缩短,滩涂地基以饱和软黏土为主,承载力普遍处于 40~50kPa 区间,沉降风险突出,若未采取加固措施,极易引发设备陷落或结构失稳问题。施工窗口与潮位高度存在紧密关联,对潮位的预测一旦出现偏差,就可能对施工安全与整体进度造成影响,科学规划作业时间、落实地基加固措施并合理设计基础施工工艺,是保障工程顺利推进的核心前提。

(二)施工装备受限与作业安全风险

潮间带地基条件对施工装备选择形成明显制约,传统履带吊与运输车辆常因地基承载力不足难以直接投入使用,需配备低接地比压设备或搭建临时栈桥辅助作业。实测数据显示,未经处理的滩涂区域,在重型设备作用下沉降量可达 40mm 以上,已接近安全临界值。运输通道易被潮水阻隔,导致设备调运效率低下,进一步增加施工难度,风浪与潮水的突发变化会显著放大施工风险,不仅可能造成设备滞留甚至倾覆,还会对现场人员安全构成直接威胁。

(三)传统施工管理模式的不足与改进需求

传统施工管理依赖人工经验与事后调整,对潮位、沉降及风浪缺乏实时监控,造成计划与实际脱节,工期延误频发,设备调度效率偏低,资源闲置与重复作业现象常见,有限施工窗口期无法充分利用。安全管控存在滞后问题,隐患预警手段单一,潜在风险难以及时识别,光伏电站建设规模持续扩大,这些管理短板进一步凸显,施工效率与作业安全均难保障,引入智能化施工管理体系成为必要趋势,可实现资源精准调配、作业实时监测与风险动态预警。

二、智能化施工管理体系的关键技术构建

(一)基于 BIM 的施工全流程可视化与协同管理

潮间带复杂施工环境下,BIM 技术依托三维建模达成设计、施工与运维全过程可视化管理,工程信息直观呈现,不同工序衔接误差得以减少。某沿海光伏电站项目中,BIM 系统整合施工图纸、构件参数及地质数据,施工前即可模拟潮汐变化对作业平台与临时道路的影响,预判不同潮位对应的可施工时段,应用反馈显示,基于 BIM 的施工组织优化使工序冲突减少近 32% ,材料浪费降低约 15% ,且多专业协同在统一平台开展,规避传统管理因信息孤岛引发的重复作业问题,BIM 模型还能嵌入运维阶段信息,为后续结构健康监测与维护提供直观依据,真正实现全寿命周期动态管理。

(二)物联网与传感监测在荷载、沉降与冲刷中的应用

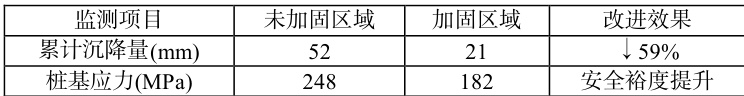

物联网与传感器技术借助布设应变计、沉降计及冲刷监测装置,能实时掌握施工平台与设备运行状态。监测数据显示,潮位达 2.4m 时栈桥桩基应力峰值为 182MPa,仅占钢材屈服强度的 77% ,安全裕度较高,极端风浪条件下局部沉降速度却增加约 45% ,提示需及时落实加固措施;沉降传感器布点反馈,软基承载力不足区域沉降累计可达 52mm ,经地基加固区域沉降则降至 21mm ,稳定性大幅提升;冲刷监测中,物联网系统在台风期间捕捉到桩基周边冲刷深度达 0.65m ,通过预警及时安排防护石块加固,规避基础失稳风险,传感器采集数据上传至中央平台后,经云端处理与比对可实现风险提前预警,大幅增强管理层对复杂环境的实时应对能力。

表 1 物联网监测下典型参数对比

(三)大数据与人工智能在施工调度与安全预警中的作用

施工过程中,海量监测数据、设备运行参数及环境信息经数据平台汇总,依托 AI 算法开展模式识别与预测工作。实践反馈,引入大数据分析后施工设备利用率提升 18% ,作业等待时间缩短约 25% ;AI 调度系统可依据潮汐曲线与施工进度自动生成最优施工方案,低潮时段优先安排重型构件吊装,高潮时段则推进运输与准备作业,充分利用有限窗口期;安全管理领域,AI 模型通过学习历史事故数据与实时传感信号,能提前识别可能引发失稳或过载的异常状态,准确率超 92% ,大数据支撑的风险分级预警机制还让施工人员在潜在风险发生前获取清晰指令,减少盲目作业与紧急停工情况。

三、智能化施工管理体系的实施与优化路径

(一)施工装备智能化与自动化施工工艺优化

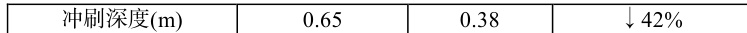

智能履带吊、自动化桩基打设设备及无人化运输车辆,在低承载力滩涂地基环境中展现出更强适应性。实测数据显示,自动化桩基打设设备定位精度达 ±10mm ,优于传统人工控制的 ±50mm ,返工率降低约 35% ,无人运输车则能在潮水退去后第一时间投入运行,提升施工响应速度,这类智能装备与自动化工艺的结合让整体施工效率提高近 20% ,同时减少人员暴露于恶劣环境的时长,大幅增强作业安全性。

表 2 智能化施工管理实施效果对比

(二)多源数据融合下的实时调度与应急响应机制

BIM 模型、物联网监测数据与气象预测信息集成于统一平台,可实现施工现场实时调度与动态响应。实测应用里,多源数据融合平台能在潮位变化超 0.3m 时提前 30 分钟发出预警,保障设备与人员及时转移;监测到局部沉降速率超 12mm/d 时,系统自动生成应急加固方案并推送至施工指挥中心,这种机制让施工适应性大幅增强,规避突发状况造成的停工与损失,实时调度能力提升还使资源利用率提高约 15% ,大幅增强复杂环境下的施工可控性。

(三)全寿命周期视角下的成本控制与绿色可持续发展

延长维护周期并减少构件更换后,维护与更换成本占比从 29% 降至22% ,整体全寿命周期成本降低 12% ,模块化构件可回收率超 85% ,退役阶段资源利用效率大幅提升,废弃物排放相应减少,绿色施工理念的融入让能耗与碳消耗在整个生命周期内得到有效控制,智能化体系依托优化资源配置、提升可再生材料利用率,实现经济性与可持续性的平衡。

结语

潮间带光伏电站施工依靠智能化管理实现突破,BIM 可视化、物联网监测及大数据调度预警构成关键技术支撑,搭配智能装备与自动化工艺的融合应用,大幅提升施工效率与作业安全,同时降低全寿命周期成本。相关实践有效破解潮间带施工瓶颈问题,推动资源高效利用与可持续发展目标落地,随着 AI、数字孪生等前沿技术应用不断深化,这一智能化管理体系将为更大规模沿海光伏开发注入新动能,有力支撑能源转型与绿色发展迈向更高水平。

参考文献

[1]谢雪庆,张琦,李朝阳,等.模块化施工技术在光伏电站建设中的实践与优化研究[J].工程建设与设计,2024,(20):109-111.

[2]吴琼,殷海峰,吴小磊,等.光伏电站建设安全标准化管理探索与研究[J].现代职业安全,2023,(06):34-36.

[3] 王国辉. 光伏电站工程建设项目的管理策略研究[J]. 低碳世界,2022,12(10):133-135.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)