潍坊市新质生产力发展省域差异及提升路径研究

李国慧 王致峰

潍坊学院数学与统计学院 山东潍坊 261061 潍坊市民营经济发展服务中心 山东潍坊 261061

一、引言

习近平总书记2023 年提出新质生产力概念,强调其以创新为核心、具备高科技高效能特征,是推动高质量发展的先进生产力质态。这一战略部署为新时代生产力变革指明方向,要求各地立足实际探索实践路径。作为工业大市,潍坊工业体系完备,涵盖37 个大类制造业行业,工业实力居全省第二。拥有35 家国家级单项冠军、94 家专精特新“小巨人”及潍柴、歌尔等标杆企业,多项技术突破世界纪录,创新动能强劲。前瞻布局元宇宙、氢能等19 条新赛道,积极推进数字化转型,建成全球灯塔工厂及国家级智能制造示范基地,不断地培育了新质生产力的增长极。这些积淀既彰显潍坊发展新质生产力的坚实基础,也赋予其探索经验、贡献力量的时代责任。因此,潍坊应担起数智时代这一发展的时代重任,为全国新质生产力培育贡献潍坊智慧和潍坊经验。

二、文献综述

目前,学者们关于新质生产力研究,主要聚焦以下几个方面:一是新质生产力的概念和内涵。自习近平总书记首次提出了新质生产力概念并在中央政治局第十一次集体学习时对其作了系统阐述后,新质生产力成为各界研究的热点,内涵和外延不断拓展。卢江(2024)认为,新质生产力是更强调“新质”的生产力,其生产优势突出“数质并举”,生产制造突出数字支持下的集成创新,生产过程突出绿色发展。令小雄(2024)认为,新质生产力是引领战略性新兴产业和未来产业的生产力。周文(2023)指出,新质生产力是传统生产力跃迁的新形态,它以科技创新为主导,注重实现关键性颠覆性技术突破。二是新质生产力的构成。综合学者们观点,主要有:一核论。周绍东(2024)认为,新质生产力的核心是科技创新。三要素论。洪银兴(2024)指出,新质生产力可概括为新科技、新能源和数字经济。蒋永穆(2023)、曹东勃(2024)认为,数字生产力、绿色生产力和蓝色生产力构成新质生产力。赵峰(2024)依据马克思生产力和生产关系理论提出,新质生产力囊括新质劳动对象、新质劳动资料和新质劳动技能。黄奇帆(2024)分析指出,新质生产力由“新制造”、“新服务”、新业态“三新”构成,这一观点有一定代表性。四要素论。吴继飞(2024)从新质人才资源、新质科学技术、新质产业形式、新质生产方式四个方面阐释新质生产力。五维论。胡莹(2024)则指出,新质生产力中的“新”指新技术、新模式、新产业、新领域、新动能。三是新质生产力的评价。卢江、孙丽伟、董晓远等学者综合国内新质生产力相关研究成果,以各自建构的新质生产力构成要素为框架,建立了评价指标体系,并应用熵权法、熵权-TOPSIS、障碍因子法、指数法、核密度法等对省级新质生产力发展进行了综合评价。

综上所述,新质生产力的内涵和外延不断拓展,其评价分析也取得了丰硕成果,但对其的评价分析较少从地市级层面进行。本项目紧扣习近平总书记系统阐述的新质生产力核心要义进行立题,综合最新研究成果创新提出科学、可操作性强的地市级新质生产力评价指标体系,以期为地方政府部门科学评价新质生产力发展成效,找准差距定位,创新探索新质生产力发展的“潍坊路径”“潍坊经验”提供参考和借鉴。

三、研究设计

(-) 指标体系构建。发展新质生产力,科技创新是内核引擎,绿色发展是刚性约束,数字生产是赋能范式。本文依据新质生产力的上述内涵及核心特征,从科技生产力、绿色生产力、数字生产力三个维度构建评价指标体系。其中,科技生产力,是新质生产力的核心动能,使用规上工业企业 R&D 人员全时当量(人年)、R&D经费支出占 GDP 比重 (% )、规上工业企业劳动生产率(万元/人)、每万人拥有授权发明专利量(件/万人)四个指标衡量。绿色生产力,是新质生产力发展的约束性维度,使用节能环保支出占财政支出比重(%)、万元GDP 能耗(用比上年下降幅度绝对值表示)、工业固体废物综合利用率 (%) 、工业增加值/工业废水排放量(万元/吨)四个指标衡量。数字生产力,是新质生产力的赋能范式,使用人均电信业务总量(元/人)、人均互联网宽带接入端口数(个/人)、企业每百人使用计算机数(台/百人)、每百家企业拥有网站数(个/百家)、电子商务销售额(万元)五个指标衡量。本文数据来源于2012 年至2023 年《山东统计年鉴》及各地市统计年鉴。

:≡) 研究方法。基于熵权法,对潍坊市新质生产力发展水平进行评价。

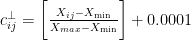

(1)标准化数据。为消除量纲影响,采用如下公式标准化数据。

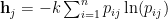

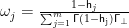

(2)确定权重。根据信息熵 hj )计算结果,再计算熵权( ωj )。

式中, k>0 ,k=1/ln(n), Πn 为 16 地市数目; pij 为第 i 年第 j 项指标的标准化值在所有统计年份中所占的比例。

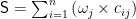

(3)计算综合指数。根据各指标的标准化值和指标权重计算结果计算得出。S 为新质生产力指数,值越大,新质生产力水平越高。

四、潍坊市新质生产力发展省域差异分析

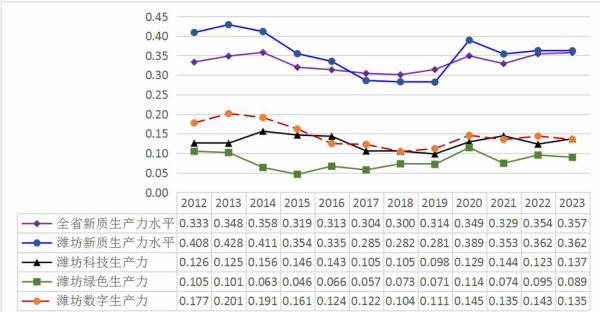

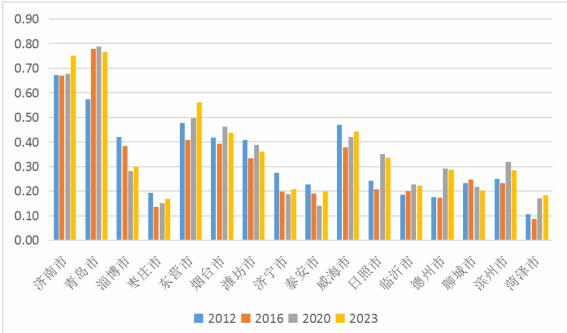

如图1、2 可见,山东省新质生产力发展水平在2012 至2023 年间大致在0.30 至0.36 之间波动,较为平稳,总体呈现“上升—回落—回升”的波动趋势,2014 年达到峰值后有所回落,2018 年后逐步回升。从各地市看,全省新质生产力发展水平由高到低依次为青岛市、济南市、东营市、威海市、烟台市、淄博市、潍坊市、滨州市、日照市、聊城市、德州市、济宁市、临沂市、泰安市、枣庄市、菏泽市。其中,青岛市、济南市新质生产力指数最高,在0.716 左右,位于第一梯队,体现出省域内两个创新引领极的辐射效应;东营市、威海市、烟台市、淄博市、潍坊市新质生产力在0.355-0.472 之间,位于第二梯队,表明这些传统制造强市面临产业路径依赖和动能转换的双重压力;滨州市、日照市、聊城市、德州市、济宁市、临沂市新质生产力在0.204-0.276 之间,位于第三梯队;泰安市、枣庄市、菏泽市新质生产力在0.128-0.181 之间,位于第四梯队。表明三、四梯队产业层级不高、创新资源匮乏、内生动力不足,成为明显的“追赶梯队”。

从潍坊来看,潍坊市新质生产力发展水平在2012–2023 年间呈“波浪式前进”态势,2013 年达到峰值(0.4288),得益于其在高端装备制造、海洋经济等领域的早期布局和传统产业升级红利。2014 年至2019 年持续回落,主要为传统产业转型承压而新动能尚未成势,出现“青黄不接”情况。2020 年后指数反弹并稳定于0.35-0.36 区间,表明疫情催生的数字化机遇和政策支持成为关键推动力。具体从潍坊新质生产力驱动结构看,数字生产力是核心引擎(贡献率 41% ),体现其产业数字化渗透的广泛性;科技生产力居次(贡献率 36.44% ),反映应用技术领域的优势,但原始创新后劲不足;绿色生产力贡献最低(贡献率 22.55% ),表明产业结构偏重和能

源依赖仍是潍坊突出短板。

图1 山东省及潍坊市新质生产力发展指数变化趋势图

图2 山东16 地市度新质生产力发展水平指数

五、研究结论及建议

本文基于熵权法对全省新质生产力水平进行测度,特别是对潍坊在省域内发展现状进行比对分析,研究结果显示:

(一)新质生产力省域发展呈现“双核引领、梯队分化”格局。青岛、济南作为第一梯队,凭借其丰富的创新资源和政策红利,已成为全省新质生产力的绝对龙头,揭示了新质生产力发展对高端要素的高度依赖性。潍坊处于全省第二梯队末端,位列全省第七位,与先进地市有较大差距。

(二)潍坊的路径选择影响了发展上限。第一梯队依靠“无中生有”前沿科技创新和新兴产业培育,有效发展了新质生产力,潍坊作为第二梯队城市,新质生产力剧烈波动表明,更多依赖“有中出新”的传统产业升级实现破局,存在传统路径依赖,易遭遇“青黄不接”的阵痛期。

(三)潍坊新质生产力需破除结构性短板制约。潍坊数字生产力优势与绿色生产力短板并存,表明新质生产力不仅是技术革新,更是系统性工程。数字技术赋能虽能快速见效,但若绿色低碳这一基础性、约束性维度跟不上,将难以实现高质量、可持续的发展,最终制约新质生产力的整体跃升。

为加快培育新质生产力,潍坊应锚定济、青、烟对标发力,深耕 9+3+N′′ 产业体系,强化潍柴、歌尔等“链主”企业引领,加速传统产业升级,加快布局工业母机、磁技术、元宇宙、氢能、航空航天等新兴、未来产业新赛道,破除路径依赖,努力形成创新引领发展的高质量发展范式。加快动力装备、高端化工等千亿级产业绿色化改造,推广氢燃料电池、节能装备应用,培育新型储能、环保装备等新增长极,补齐绿色生产力短板。落实数转智改“三年行动”和“十条政策”,推动高端化工、汽车制造、纺织服装等产业链全方位改造,依托数字生产力优势推动中小企业“上云用数赋智”,账能产业提质升级增效。培育更多专精特新“小巨人”和单项冠军企业,以点带面打造创新迸发的新质生产力发展新生态。

参考文献

[1]卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024-03-08.

[2]令小雄,妥亮,金喆威.新质生产力的三重向度:时空向度、结构向度、科技向度[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(1).

[3]周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023,(10).

[4]李政,崔慧永.基于历史唯物主义视域的新质生产力:内涵、形成条件与有效路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024(1):129-144.

[5]周绍东,胡华杰.新质生产力推动创新发展的政治经济学研究[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(05):26-35.

[6]洪银兴.发展新质生产力建设现代化产业体系[J].当代经济研究,2024(2):7-9.

[7]蒋永穆,马文武.新质生产力是什么?新在哪?[N].四川日报,2023-9-18(11).

[8]曹东勃,蔡煜.新质生产力指标体系构建研究[J].教学与研究,2024,(04):50-62.

[9]赵峰,季雷.新质生产力的科学内涵、构成要素和制度保障机制[J].学习与探索,2024(1):92-101,175

[10]黄奇帆.新质生产力新在哪[J].中国石油和化工产业观察,2024,(02):40-41.

基金项目:潍坊市科技发展计划(软科学)项目“潍坊市新质生产力发展水平测度、省域差异及提升路径研究”阶段性成果(2024RKX015)

作者简介:李国慧(1979-),女,山东高密人,副教授。研究方向:数学与应用,区域经济。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)