轨道交通基地景观改造中树木移植技术及成活率保障措施

马海

上海殷海园林绿化工程有限公司 上海市 200003

引言

轨道交通基地作为城市公共交通网络的重要节点,其环境品质直接影响企业形象与生态效益。上海轨道交通七号线陈太基地主入口区域,原状景观绿化配置极为单一,仅存少量乔木,草坪因长期光照不足严重退化,伴随黄土裸露与硬化地面,缺乏灌木、绿篱等多层次植物景观,整体风貌亟待提升。在此背景下,对基地入口实施景观改造,增加植物配置多样性并增设绿荫停车场,不仅能显著改善入口景观亮点,缓解停车压力,更能提升区域生态效益,契合可持续发展理念。

1 陈太基地项目树木移植前期准备

1.1 移栽树木资源评估

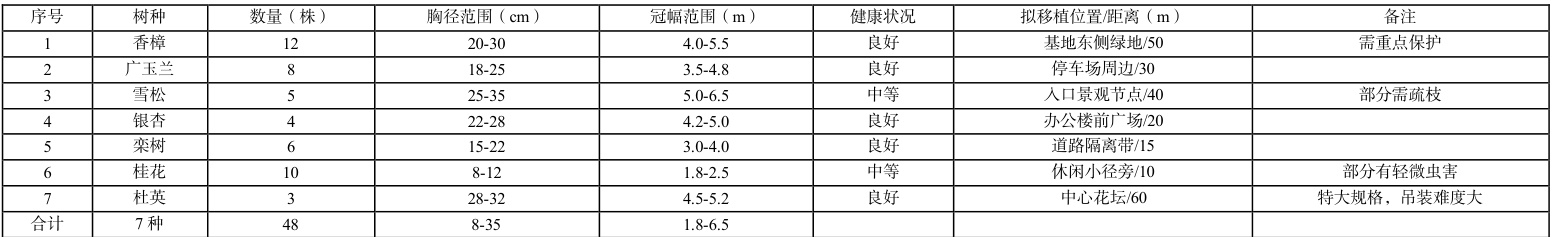

项目启动伊始,对陈太基地入口区域现有乔木资源进行了全面详尽的普查与评估,这是制定科学移植方案不可或缺的基础工作。普查工作覆盖区域内所有乔木,精确记录每株树木的关键信息,包括树种学名、具体数量、重要生长规格指标,如胸径、冠幅、高度,以及对其当前健康状况的专业评估,如枝叶繁茂度、病虫害情况、树干损伤等。基于这些详实数据,对树木进行了严格的分类筛选,明确界定哪些树木因景观布局调整或新功能区域,如绿荫停车场建设需要必须进行移植,哪些树木因位置适宜或状态不佳,如濒死、严重病虫害考虑保留原地或移除。确保有限资源投入获得最优的移植效果与景观效益,陈太基地入口区域待移栽树木统计结果如表 1 所示。

表 1 陈太基地入口区域待移栽树木统计表

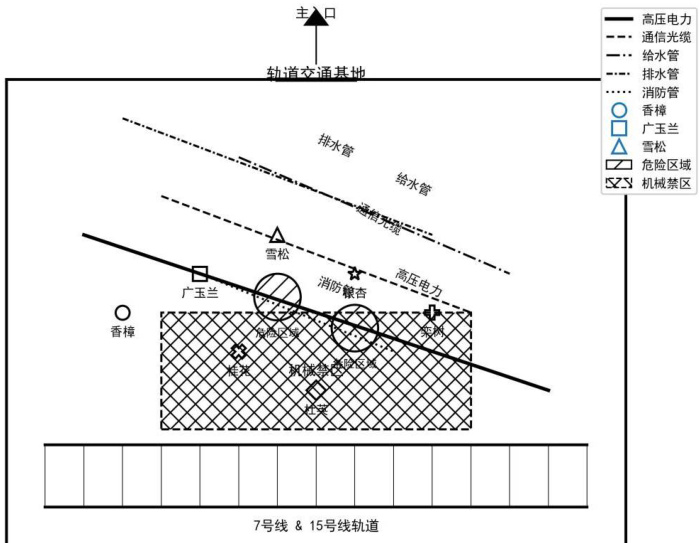

1.2 地下管线运营安全保障难点

陈太基地入口景观改造面临的核心技术挑战集中在地下环境复杂性与轨道交通运营安全保障的双重压力,该区域地下管线网络错综复杂,密集分布着电力电缆、通信光缆,包括信号传输关键线路、给排水管道、消防管道等多种市政及专用管线,其埋深、走向、权属不一,任何不当的挖掘或重型机械作业极易造成管线损坏,引发安全事故,如漏电、漏水、通讯中断,及高昂的修复成本与工期延误。更为严峻的是,陈太基地作为上海轨道交通七号线与十五号线共用的重要车辆基地,同时是物资后勤PMC 基地、精益化四星班组及通号公司数字化运维中心所在地,承担着地铁车辆停放、检修、物资保障及信号系统维护等核心功能,必须确保施工期间轨道交通的正常安全运营万无一失。陈太基地入口区域地下管线示意图如图 1 所示。

图 1 陈太基地入口区域地下管线示意图

1.3 管线勘测方案微调

为有效应对地下管线复杂和保障运营安全的核心难点,项目采取了系统性的管线精准勘测与方案动态优化调整策略。在施工准备阶段,组织专业勘测队伍,利用探地雷达扫描、局部人工开挖探坑验证等多种技术手段,对施工区域地下状况进行详尽的补充勘探[1]。此过程的核心在于将现场实际勘测数据与建设单位提供的原始地下管线图纸、地上设施,如检查井、配电箱定位及周边构筑物标高进行严格比对复核,重点识别图纸未标注、标注偏差或新增的管线,以及管线与计划移植树木的根系分布、挖掘区域、新栽植点可能存在的空间冲突点。基于高精度的地下空间信息,移植方案必须进行针对性的微调优化。

2 树木移植关键技术实施

2.1 移植起挖技术选择

树木移植的成功率与季节选择密切相关,上海地区属亚热带季风气候,最佳移植窗口期为早春树木萌芽前或晚秋落叶后至土壤封冻前,此时树木处于生理休眠或生长缓慢期,树液流动平缓,根系损伤后恢复潜力强,蒸腾作用弱,水分损失少,利于移植后成活。针对陈太基地不同规格树木,起挖技术严格差异化实施。对于胸径小于 15 厘米的小规格树木,采用人工起挖方式,土球直径按胸径 6 至 8倍控制,深度为直径的 2/3,确保携带足够吸收根。胸径 15 至 30 厘米的中大规格树木,如香樟、 j⋆ 玉兰,则选用小型挖掘机配合人工修整土球,土球直径扩大至胸径 8 至 10 倍,并采用钢丝绳网兜或硬质木板箱加固。

2.2 运输吊装技术应用

树木运输环节是移植过程中的脆弱期,必须采取周密保护措施防止二次损伤。土球固定于车厢内,使用软质材料如麻袋片、旧轮胎等填充空隙,防止滚动碰撞。树冠部分适度修剪后,用透气性遮阳网或草帘覆盖包裹,减少运输途中风蚀造成的枝叶水分蒸发。长途运输时定时对土球和树冠喷水保湿[2]。在陈太基地入口空间受限且地下管线复杂的特殊环境下,吊装作业面临严峻挑战。小型树木如桂花、栾树,采用人工抬运或手推车转运,灵活避开管线密集区。中大规格树木必须依赖机械吊装,根据树木重量精确计算并选用合适吨位的汽车吊,如起吊 15 吨香樟选用 25 吨吊车,留有充分安全余量。

2.3 栽植支撑固定技术

栽植穴的准备是树木落位的首要环节,穴径需大于土球直径 40 至 60 厘米,深度大于土球高度 20 至 30 厘米,底部铺设约 15 厘米厚的疏松种植土混合腐熟有机肥作为基肥,为根系生长创造良好条件。树木落位时精准定位,保持原生长方向(尤其喜阳树种),去除土球外部包裹物但保留根部土球,分层回填种植土并夯实,确保根系与土壤密接无空隙,栽植深度保持与原土痕持平或略高 3 至 5 厘米以预留沉降空间[3]。回填完成后立即浇灌足量定根水,直至穴内积水渗透,促进土壤沉降与根系贴合。

3 树木移植成活率保障措施

3.1 移植前处理

移植前的系统性预处理是保障树木成活的首要环节,其核心在于最大限度减少移植应激反应并激发根系再生能力。针对陈太基地不同树种及规格,实施差异化预处理方案。修剪是关键步骤,遵循“平衡树冠与根系”原则,对香樟、广玉兰等常绿树种进行适度疏枝,去除重叠枝、病虫枝及内膛枝,减少蒸腾面积。对银杏、栾树等落叶树种可结合整形进行短截,总体修剪量控制在树冠总量的 1/4 至 1/3,避免过度削弱树木恢复能力。

3.2 精细化栽植

栽植操作的精细化程度直接决定根系恢复质量,是保障成活的核心技术环节。树木落位后,谨慎去除土球外部草绳或木板箱等硬质包裹物,但保留根部土球完整,避免人为散坨损伤毛细根。轻微梳理土球外围盘绕根系使其舒展,与回填土壤充分接触。回填土采用原土与改良基质按 7:3 比例混合,分层回填每 20 厘米夯实一次,确保根系间隙密实无空洞,同时避免过度踩踏破坏土壤团粒结构。栽植深度严格控制在原土痕高于地表 3 至 5 厘米,预留自然沉降空间。定根水浇灌是栽植后第一要务,采用慢灌方式使水分充分渗透至土球底部及栽植穴周边,单株浇水量不低于土球体积的 2 倍,直至穴内无气泡冒出,确保土壤与根系完全贴合。

3.3 栽植后养护管理方案

科学的栽植后养护管理是巩固移植成果、实现长期成活的核心保障。陈太基地项目制定为期两年的系统养护计划,覆盖树木恢复全过程。建立每周巡查制度,重点检查支撑系统是否松动、树干有无倾斜、树皮是否受损,以及病虫害早期症状。病虫害防治坚持“预防为主”,春季萌芽前喷施石硫合剂清园,生长季每月交替喷施内吸性杀菌剂,如嘧菌酯和杀虫剂,如吡虫啉,针对上海地区高发的樟巢螟、天牛等实施定向防控。营养补充遵循“薄肥勤施”原则,移植后前三个月禁止根施化肥,待新梢萌发后开始追施稀释 50 倍的液态有机肥,如腐熟饼肥水,每半月一次。

4 结束语

陈太基地入口景观改造项目通过系统实施树木资源精准评估、复杂地下管线协同勘测、差异化起挖移植技术及精细化栽植养护体系,成功克服轨道交通敏感区域施工限制,形成了一套涵盖移植前断根促根处理、土球标准化保护、机械吊装路径优化、支撑系统科学配置及全周期水分营养管理的树木移植技术体系,使 48 株乔木移植成活率达 98% 以上,有效验证了该技术体系在保障地下管线安全与轨道运营零干扰前提下的生态修复能力,为同类轨道交通基地在有限空间内实现景观升级与生态功能提升提供了可复制的技术范本,兼具工程实用性与行业推广价值。

参考文献:

[1]李红雨.“两业融合”背景下轨道交通装备供应链协同虚拟仿真实训基地建设路径研究[J].物流科技,2025,48(14):143-146.

[2]浙江省经济建设投资有限公司课题组.推动浙江轨道交通关联产业提能升级的思考和建议[J].中国工程咨询,2025,(07):60-63.

[3]彭小丹,陈行.浅谈轨道交通车辆基地上盖复合开发一体化设计要点[J].城市建设理论研究(电子版),2025,(19):68-70.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)