基于地理核心素养的初中地理课堂有效问题设计的研究

汤箫茜

靖江外国语学校

弗朗西斯培根说过:“知识是一种快乐,好奇则是知识的萌芽”。问题是激发好奇心的重要工具,在地理课堂中,有效问题设计是开拓学生思路、促进思维发展、激发求知欲的关键。因此,通过设计有效问题,教师可引导学生深入思考,培养批判性思维与创新能力,最终实现新课标提出的地理核心素养培养目标。

一、初中地理课堂有效问题的概念及其重要性

地理课堂问题是指需要研究解决的矛盾或疑难。关于“有效问题”,我国学者程益贵认为其是能产生良好教学效果的“真问题”;美国教育家鲍里奇则强调其能引发学生积极回答与讨论。结合地理学科特点,笔者认为:初中地理课堂有效问题需立足学生身心发展规律与思维水平,能驱动学生主动思考、探究并参与学习,通过认知挑战激发兴趣,促进知识获取与高阶思维发展。

地理课程以提升核心素养为宗旨,有效问题应引导学生学习“对生活有用、对终身发展有用的地理”,为培养生态文明理念奠定基础。作为有效教学的核心,有效问题需具备思维含量与开放性,触及教学内容本质,推动学生全方位发展。但实际教学中,“一言堂”、“教师垄断发问权”等现象仍存在,这既降低了学生的参与度,也削弱了课堂的效能。因此,以问题引导学生自主探索是地理课堂落实核心素养的重要路径。

二、初中地理课堂有效问题的特征

有效问题的特征因视角而异:美国学者格拉伊赛尔强调清晰、有目的、有层次等;我国学者王中荣关注信息传递性、知识关联度等。结合初中地理教学实际,有效问题应具备以下核心特征:

1.目标指向性

有效问题不仅为解决具体知识问题,更旨在培养学生分析与解决问题的能力,是一种以提高学生综合素养为目的的教学。例如在“世界气温的分布”教学中,传统问题聚焦“记忆规律”,如“读世界年平均气温分布图,归纳规律”;而核心素养导向下的问题更注重过程,如“观察图中不同地区气温差异,尝试用自己的话归纳分布特点”,引导学生在“读图—归纳”中自主建构知识,提升读图与表达能力。

2.核心引领性

核心知识是学科体系的“骨架”,有效问题需围绕核心知识进行设计,形成逻辑问题链,串联零碎知识。例如在“中国的河流”教学中,若直接提问“内流河与外流河有何区别”,学生容易陷入死记硬背。但若结合地势特点设计问题链:“我国河流数量有何特点?结合地势,多数河流流向是怎样的?”、“河流最终流入地不同,为何会有内流河与外流河之分?”、“内流河与外流河的流域范围有何差异?”通过层层递进,让学生在问题中关联地势与河流特征,理解核心概念的“迁移价值”。

3.思维拓展性

有效问题需具备思维深度与开放性,触及“最近发展区”,激发创造性思维。例如在“我国土地资源的基本特征” 教学中,可设计问题链:“读中国土地利用类型构成图,各类用地占比是否合理?”、“结合‘耕地后备资源不足’材料,我国耕地面临哪些危机?如何实现可持续发展?”、“你家乡的土地利用有何特点?理由是什么?”问题从数据观察到对策探究,再到生活关联,引发认知冲突,推动高阶思维发展。

4.情境体验性

通过生活化情境引出问题,能调动学生积极性,促进自主探究。例如在“土地资源”第二课时,可结合“蚂蚁森林”公益活动提问:“该活动的核心目的是什么?”、“我国土地利用中存在哪些问题?成因是什么?”、“若你是‘土地医生’,会为这些问题开什么‘处方’?”通过情境贴近生活,让学生在熟悉的场景中思考土地保护,并主动参与探究。

三、初中地理课堂有效问题设计的实施策略

有效问题设计需要聚焦核心内容,结合学生实际,兼顾深度与操作性。具体策略如下:

1.契合学生认知结构

问题难度需匹配学生现有认知水平,让学生“跳一跳够得着”,过易或过难的问题都会削弱他们的兴趣。例如在“地形图的判读”中,可设计问题链:“小作文《砥砺前行》提到了哪些山体部位?”(初步认知)、“地形模型中,这些部位应插在哪?”(具象关联)、“等高线地形图是如何从立体地形绘制的?”(探究过程)、“为老师设计徒步路线,你会如何选择?”(应用拓展)。问题从基础到应用,符合初中生思维进阶规律,既巩固知识,又激发主动思考。

2.构建地理思维可视化

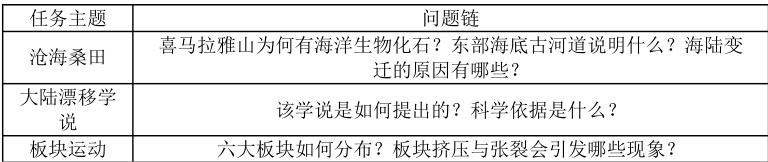

借助图示、问题链等工具,将抽象思维转化为直观路径,帮助学生梳理逻辑。例如“海陆变迁” 一课,可设计任务式问题链:

配合视频、思维导图等工具,学生可在问题引导下将抽象理论转化为可视思维路径,构建知识体系。

3.创设问题情境,重构学习环境

通过情境创新提问方式,让学生 “身临其境”。例如 “澳大利亚” 一课,可创设 “澳大利亚朋友杰米” 情境:

导入:“杰米的家乡有袋鼠考拉,还有很多绵羊和矿工,猜猜是哪个国家?”

位置探究:“从中国飞往澳大利亚,会经过哪些大洲大洋?”

生物特征:“为何澳大利亚有这么多特有古老生物?”

经济特点:“从 29 只到 7500 万只绵羊,澳大利亚‘骑在羊背上’的地位如何体现?”通过情境贯穿课堂,问题与场景融合,激发学生主动探究,从而提升核心素养。

4.注重启发性

启发式问题需引导学生独立思考,契合课标中“人与自然关系”的理念。例如教师在讲解我国的气候特点时,导入环节可提问“我国不管冬天还是夏天为何南方比北方热?”,吸引学生注意力;授课中可问“我国气候类型多样的原因是什么?哪种气候最典型?”引导探究成因;总结时可问“本节课学的是我们国家,那与同纬度其他国家的气候和我国有何异同呢?”帮助梳理知识。通过不同环节的启发,培养学生分析、归纳与解决问题的能力。

因此,基于地理核心素养的有效问题,如石子投入湖面,能激起学生思考的涟漪。在问题驱动下,学生主动探究、合作实践,地理核心素养便在潜移默化中得以培养。

参考文献

[1]程益贵.地理教学中的有效问题及其设计[J].中学地理教学参考, 2022(21):36-40.

[2]李春艳.中学地理问题式教学的研究与设计[J].中学地理教学参考,2020,(21):4-7.

[3]欧阳唯能.从“精彩的问”到“有效的问”——初中地理课堂教学中问题设计与优化实践研究[J].教育科学论坛,2014,(12):24-26.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)