小学体育体能训练与学科德育融合的教学设计与效果探究

高雄

石狮市华侨实验小学 福建 石狮 362700

引言

《义务教育体育与健康课程标准(2022 年版)》明确提出,体育与健康课程需以“核心素养”为导向,重点培养学生的运动能力、健康行为和体育品德。其中,“体育品德”要求学生在运动中形成“尊重他人、遵守规则、团队协作、坚韧顽强”等品质。然而,当前小学体育教学中,部分教师仍将体能训练与德育割裂,导致学生“体能达标但品德薄弱”的现象。如何在体能训练中自然渗透德育,成为落实新课标要求的关键问题。

一、理论基础与融合逻辑

1、 新课标对“体教融合”的要求

新课标强调“课程内容结构化”,要求运动能力、健康行为、体育品德三个核心素养内容的有机整合;同时提出“教-学-评一体化”,将品德表现纳入学习评价体系。体能训练作为发展学生基本运动能力的核心载体,其过程包含“克服困难、遵守规则、团队互助”等德育场景,是实现“以体育人”的重要路径。

2、人教版教材的融合契机

人教版小学体育教材(1-6 年级)中,体能训练内容占比约 30% ,涵盖耐力(长跑)、力量(仰卧起坐)、协调性(绳梯练习)等模块。教材中“游戏化体能”“情境化训练”的设计(如“小勇士闯关”“红军长征模拟”),为德育融入提供了天然情境。

二、教学设计与实施

1、教学主题与目标

以人教版三年级《障碍跑》单元为载体,设计“红色小勇士闯关”主题课,目标如下:体能目标:提升学生 50 米障碍跑速度(达标率 290% )、协调性(绳梯过桩失误率≤2 次)。

德育目标:通过小组协作完成障碍任务,培养“互助意识”;通过重复练习克服疲劳,强化“坚韧品格”;通过规则讲解与执行,树立“公平观念”。

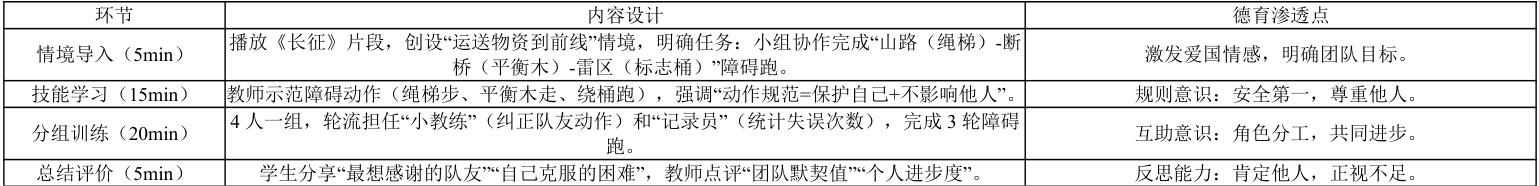

2、教学流程设计(45 分钟)

三、实施效果分析

1、体能提升效果

选取某小学三年级 2 个班(实验班 45 人,对照班 45 人)进行为期 8 周的对比实验。实验后,实验班 50 米障碍跑平均用时从 12.3 秒缩短至 10.8 秒(对照班 11.9 秒→11.2秒),绳梯过桩失误率从 4.1 次降至 1.5 次(对照班 3.8 次 2.7 次),差异具有统计学意义( (P<0.05) )。

2、德育发展效果

通过学生问卷 (N=32 )显示: 91% 的学生认为“小组合作让我更愿意帮助队友”, 85% 表示“重复练习时会提醒自己坚持”,78%能说出至少 1 条“跑步时需要遵守的安全规则”。教师访谈反馈:实验班课堂纪律更有序,学生“互相鼓励”的行为显著增加。

四、结论与建议

本研究表明,基于新课标要求的体能训练与德育融合设计,既能有效提升学生体能水平,又能促进体育品德发展。

建议教师:

(1)结合教材内容挖掘“德育生长点”(如耐力跑对应“坚持”,团队游戏对应“协作”);

(2)通过情境化、任务化设计,让德育渗透自然融入训练过程;

(3)建立“体能+品德”双维度评价体系,关注学生的全程表现。

未来可进一步探索不同年段(如低、中、高年级)的融合策略差异,以及长期干预对学生品德发展的持续性影响。

参考文献

[1] 教育部.义务教育体育与健康课程标准(2022 年版)[S].北京:人民教育出版社.2022.

[2] 季浏.新时代学校体育改革发展的新方向——《义务教育体育与健康课程标准(2022 年版)》解读[J].体育教学.2022(07): 4-7.

[3] 王健等.小学体育“体教融合”教学模式的实践探索[J].中国学校体育.2023(03):12-15.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)