三角函数拓展在高考创新题中的应用突破

周佳华

长沙市雅礼书院中学 410001

三角学的起源与发展始终与人类探索自然的实践紧密相连,早期因航海、历法推算和天文观测等需求催生了球面三角,后又因测绘、测量等实用场景发展出平面三角。1464 年,德国数学家雷格蒙塔努斯在《论各种三角形》中首次将三角学从天文学中独立,系统阐述平面与球面三角理论,为其跨领域应用奠定基础。这种与实践深度绑定的特性,使三角函数成为连接数学与自然科学的重要纽带,也为高考创新题提供了丰富命题素材[1]。

一、三角函数在天文学中的核心应用原理

三角视差法是测量天体距离的基础方法,其原理基于三角几何:以地球公转轨道直径为基线(约3 亿千米),通过观测恒星在半年内的视差角(等腰三角形顶角 α(a) ),利用三角函数关系计算距离。具体而言,恒星与地球的距离d 满足 tan(a/2)= (地球公转半长轴)/d,通过测量 a 即可反推d。这一过程中,三角函数成为角度与距离的转换桥梁,将天文观测数据转化为可计算的数学关系[2]。

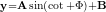

天体周期运动的描述高度依赖三角函数。行星轨道可近似为椭圆,其位置随时间的变化可用正弦、余弦函数拟合;造父变星的亮度变化呈现周期性,可表示为  (A 为振幅,ω 为角频率,φ 为初相)。通过这类模型,能预测天体在任意时刻的位置或亮度,为天文观测与航天任务提供数据支撑,例如通过拟合造父变星的亮度曲线,可推断其演化阶段与距离[3]。

(A 为振幅,ω 为角频率,φ 为初相)。通过这类模型,能预测天体在任意时刻的位置或亮度,为天文观测与航天任务提供数据支撑,例如通过拟合造父变星的亮度曲线,可推断其演化阶段与距离[3]。

引力波与电磁波的分析同样离不开三角函数。引力波信号是多频率谐波叠加,如“5cosx - cos5x”的形式,需通过傅里叶分解拆分为单一频率的三角函数成分,进而推导波源质量、距离等参数;恒星光谱的干涉图案涉及光 的 相 位 差 , 需 用 和 差 化 积 公 式 解 析 , 如 sinA + sinB=2sin[(A+B)/2]cos[(A-B)/2],以此反推天体的化学组成。三角函数在此类分析中承担“信号解码器”的角色,将复杂物理现象转化为可运算的数学表达式。

二、三角函数与天文学结合的高考真题示例

2024 年高考数学全国卷创新题型

(12 分)天文学中常用 “视差法” 测量近距恒星距离,原理如图所示:地 球 绕 太 阳 公 转 轨 道 近 似 圆 形 , 半 长 轴 为 1 个 天 文 单 位( (1AU≈1.5×10⨆km) ),某恒星的视差角 a 是地球与太阳连线和恒星与太阳连线的夹角( a 为小角度)。

(1)若测得某恒星视差角 q=0.25 角秒(1 角秒 =π/(180×3600) ) 弧度),利用小角度近似公式 tanα≈α(弧度制),求该恒星到太阳的距离(结果用科学计数法表示,保留 3 位有效数字);

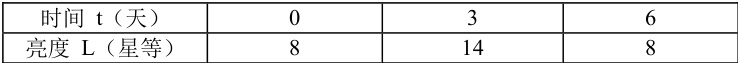

(2)某变星的亮度变化符合正弦函数规律,观测数据如下:

① 求亮度函数 L (t) 的表达式;

② 预测该变星在 1=16 天时的亮度。

解析:

(1)由几何关系可知,恒星到太阳的距离 d 满足 tanα=1AU/d,结合小角度近似得 d=1AU/α. 。

将 a=0.25×π/(180×3600) 弧度代入,计算得:

d=1.5×10[km÷[0.25×π/(180×3600)]≈4.13×1013km

(2) ① 设 L τ(t)=A sin (cot+Φ)+B ,由数据知周期 T=12 天,故ω=2π/T=π/6 。

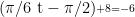

振幅 A=(14-2)/2=6 ,平均值 B=8 ,代入 t=3 时 14=6 sin (π/2+Φ)+8 ,得 p=-π/2 。

故 L (t)=6 sin  cos

cos  。

。

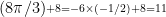

② 当 1=16 时,L (16)÷6 cos  (星等)

(星等)

答案:

(1) 4.13×1013km (2) ①L (t)= -6 cos (π/6t)+8 ②11 星等三、学生应对此类创新题的策略与方法

知识储备上,需扎实掌握三角函数核心内容:包括定义、图像、周期性、奇偶性等性质,熟练运用和差公式、倍角公式及正余弦定理;同时了解基础天文常识,如地球公转参数、视差角定义、周期运动概念等,建立“观测数据—数学模型—物理意义”的关联链条。例如,明确视差角与三角函数中角度的对应关系,理解周期T 与角频率 ω=2π/T 的转换公式。

思维能力培养需聚焦三点:一是逻辑推理能力,能从题目中提炼“已知量—未知量—函数关系”的逻辑链,如从“视差角测量”推导出“正切函数应用”的解题路径;二是建模能力,将天文场景转化为数学问题,如将亮度变化抽象为正弦函数模型;三是数据分析能力,通过图表识别周期、振幅等参数,例如从亮度数据中发现“12 天重复一次”的周期特征[4]。

解题技巧方面,首先要分层拆解题目,将复杂情境分解为“天文背景 + 数学关系”,剔除无关信息,抓住核心数据(如视差角、周期、振幅);其次善用数形结合,通过绘制三角函数图像辅助理解,例如用正弦曲线直观呈现造父变星的亮度变化;最后强化针对性训练,选取含天文背景的三角函数题进行专项练习,总结“周期计算”“角度转换”“多函数叠加”等典型题型的解题范式[5]。

四、教学启示与建议

教学内容需加强跨学科融合,在三角函数教学中嵌入天文案例:讲解正切函数时引入三角视差法,分析周期性时结合造父变星亮度曲线,使抽象公式与实际应用挂钩。例如,用动画演示地球公转与视差角的关系,让学生直观理解 tan(α/2) 的几何意义;通过拟合真实观测数据,体会三角函数模型的构建过程。

教学方法应注重问题驱动,以“如何测量恒星距离”“如何预测天体位置”等真实问题为导向,引导学生自主推导三角函数关系。组织小组合作项目,如“设计测量太阳系行星距离的方案”,让学生在实践中运用正弦定理、周期函数等知识,培养建模与协作能力。同时利用多媒体工具,展示引力波信号的傅里叶分解过程,帮助学生理解多频率三角函数的物理意义。

五、结论

三角函数与天文学的深度关联,为高考创新题提供了独特视角,这类题目不仅考查知识掌握程度,更测评学生将数学工具应用于复杂场景的能力,符合高考对核心素养的考查要求。未来命题可能进一步结合前沿科技(如黑洞观测、引力波探测),增强题目的时代性与探究性。

教学中需打破学科壁垒,通过跨学科案例与问题驱动教学,培养学生的建模能力与科学思维。学生则应在掌握基础知识的同时,主动建立知识与实践的联系,提升应对创新题的综合素养,为后续学习与发展奠定基础。

参考文献

[1]周丽娇.开放探究,创新应用——三角函数及解三角形问题[J].中学生数理化:高二数学、高考数学, 2023(1):17-19.

[2]何冠映.核心素养视角下新高考三角函数试题评价研究[D].河北师范大学,2023.

[3]闫旭,王恩波.2021 年高考"三角函数"专题解题分析[J]. 2021.

[4]吕二动,王博渊.基于一道课本例(习)题的研究及应用[J].数理化学习(高中版),2024(12):28-32

[5]肖斌.2021 年高考"三角函数及三角形变换"经典问题聚焦[J].中学生数理化(高考数学), 2021(10):28-30.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)