光伏发电对功率因数的影响及无功补偿方案

徐胜发

江苏苏美达新能源发展有限公司 江苏 南京 210061

一、引言

功率因数作为衡量电力系统能效的核心指标,直接关系到发电设备利用率、线路损耗及用电电费。提高功率因数对电力系统、用电企业及能源环保具有重要意义。近年来,光伏发电作为清洁能源的重要形式,其装机容量持续增长。但光伏并网过程中,因有功功率单向输出、传统无功补偿技术适配性不足等问题,易导致系统功率因数恶化。本文结合电力系统无功特性,系统分析光伏接入的影响机制,并提出优化补偿措施。

二、功率因数的核心理论

1.功率因数定义:在交流电路中,功率因数是电压与电流相位差(Φ)的余弦值,即 cosΦ=P/S ,其中 P 为有功功率, S 为视在功率。它反映了电路中有功功率的利用效率。

2.负载特性对功率因数的影响:

阻性负载:电流与电压相位相同, cosΦ=1 ,功率利用效率最高。

感性负载:电流相位滞后电压相位 90∘ ,导致 cosΦ 降低,典型设备如电动机、变压器。

容性负载:电压相位滞后电流相位 90∘ ,同样降低 cosΦ,如电容器、电缆等。

1.电感与电容的相位作用:

电感通过电流变化产生磁场储存能量,具有 “积分特性”,导致电流滞后电压。

电容通过电场储存电荷,具有 “微分特性”,导致电压滞后电流。二者的相位差恒为 90∘ ,是无功补偿的理论基础。

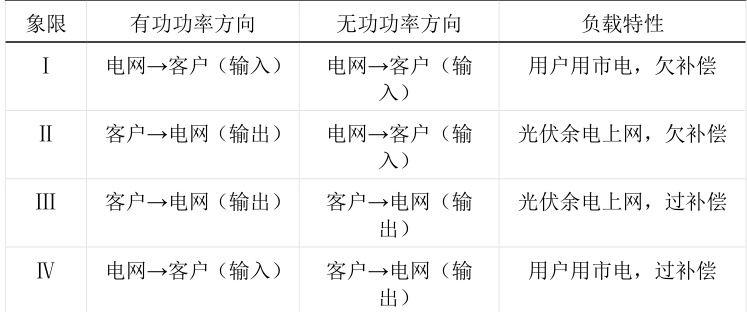

三、四象限无功特性

在交流电路中,感性负载(如电机)使电流滞后电压,容性负载(如电容)使电流超前电压,导致无功功率存在双向流动特性,可划分为四个象限(以客户侧为参考):

四象限划分的核心意义在于精准描述功率双向流动,其中:

感性无功1(Q1)为 Ⅰ、Ⅱ 象限无功之和;

容性无功2(Q4)为 Ⅲ、Ⅳ 象限无功之和。

电费账单中计算功率因数的无功是无功1 和无功2 之和,也就是四个象限无功之和,无论欠补偿还是过补偿都要计量到总的无功里面去。

四、计量原理及功率因数考核机制

(一)智能电表计量原理

1.数据采集:通过电压互感器(或电阻分压)、电流互感器(或罗氏线圈)采集高电压、大电流信号,转换为弱电信号;

2.信号处理:经模数转换(ADC)将模拟信号转为数字量,通过傅里叶变换(FFT)计算电压、电流的有效值及相位差;

3.电量计算:对瞬时功率积分得到有功电量  和无功电量

和无功电量

(二)功率因数考核机制

1.计算方法:采用结算周期内的加权平均功率因数,公式为  ;

;

2.调整标准:根据《功率因数调整电费办法》,考核标准以为例为 0.9

高于标准:减免电费;

低于标准:惩罚性加收电费(功率因数越低罚款力度越大)。

五、电容柜的工作原理

电容柜是传统无功补偿的核心设备,其作用是就地补偿平衡感性负载,提高功率因数,原理如下:

(一)补偿逻辑

工业负载多为异步电动机(等效为电阻与电感串联),电流滞后电压,功率因数偏低。并联电容器后:

电容产生超前电流,抵消部分感性滞后电流,减小总电流与电压的相位差;能量互补:感性负载吸收能量时,电容释放能量;感性负载释放能量时,电容吸收能量,降低系统无功总量。电容补偿本身不消耗电能,但电能的冲放过程中的热损耗消耗少部分电能。

(二)局限性

仅适用于稳定感性负载场景,无法动态跟踪无功变化;

对容性无功或双向无功场景(如光伏并网)适配性差,易导致过补偿

六、光伏发电对功率因数的影响及整改措

(一)光伏接入对功率因数的影响

光伏系统仅输出有功功率,其并网位置及传统补偿技术的局限性会导致功率因数恶化,具体表现为:

1.传统末端接入(采样互感器后端):

光伏反向电流无法被电容柜控制器识别,导致补偿失效或过补偿,产生大量无功;

计量点功率因数因无功积累而显著下降。

2.并网点移至互感器前端:

优点:不干扰原有负载的无功补偿,避免乱补;

缺点:市电有功消耗减少,但无功总量不变,导致计量点功率因数下降,尤其当光伏容量占比高、用户用电量小时,功率因数极易不达标( (<0.9) )。

(二)整改措施

1.固定无功补偿:

通过逆变器或电容柜增发固定无功,缓解功率因数下降;

局限性:无法实时跟踪计量点功率因数,补偿精度低。

2.动态无功补偿(逆变器适配):

部分逆变器(如华为)可通过数据采集器采样电表信号,实现动态无功调节;

局限性:操作复杂,普及度低。

3.最佳方案:四象限控制器补偿:

将光伏并网点移至负载端,采用光伏专用四象限控制器,使补偿采样点与电表计量点一致,实时跟踪计量点功率因数。四象限控制器通过实时监测四象限功率特性,动态生成补偿信号,实现全工况下的精准补偿,其核心机制包括:

1.全方向补偿:既能补偿感性无功(Ⅰ、Ⅱ 象限),也能补偿容性无功(Ⅲ、Ⅳ 象限),适应负载类型的动态变化;

2.闭环控制:基于瞬时无功功率理论(p-q 算法),实时检测有功、无功分量,通过 PI 调节器生成补偿电流指令,抵消无功损耗;

3.适配双向功率:在有功功率正向(电网→负载)与反向(负载→电网,如光伏并网、电机制动)流动时,均能保持补偿精度,确保功率因数稳定。

优势:现场改造较小,价格不高,适应功率双向流动场景,确保电费账单上的功率因数达标。

附图:

结论

光伏发电并网会因有功 - 无功失衡及传统补偿技术的局限性导致功率因数恶化。通过优化并网位置、采用四象限控制器实现动态无功补偿,可精准跟踪计量点功率因数,有效解决光伏接入带来的无功问题。未来需进一步推动四象限控制技术的标准化与普及化,结合智能电网调度系统,提升光伏并网的兼容性与电力系统整体能效。

参考文献

[1] 王兆安,刘进军。电力电子技术 [M]. 机械工业出版社,2013.

[2] DL/T 645-2007, 多功能电能表通信协议 [S].

[3] 国家电网公司。功率因数调整电费办法 [Z]. 2005.

[4] 张兴,张崇巍。新能源发电系统的无功补偿技术 [J]. 电力自动化设备,2018.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)