叶恭绰致赵万里信札二通考

张睿

天津师范大学文学院天津市 300387

叶恭绰为清末民初文化名流,曾任北洋政府交通总长、北平国学馆馆长,其收藏以金石碑帖、明清珍本著称。编有《全清词钞》《广东丛书》等书,其中《遐庵清秘录》详细记载其藏书源流,体现了他“以藏养学”理念。赵万里早年师从王国维,精研版本目录之学,1929年入职国立北平图书馆(今国家图书馆),主持编纂《国立北平图书馆善本书目》,确立了现代古籍著录的基础范式,其治学承乾嘉朴学遗风,又收受到西方新学影响,曾被傅增湘誉为“版本学中兴之关键人物”。

1933年,叶恭绰出任上海博物馆董事会主席,与国立北平图书馆馆长袁同礼共同致力于文献保护工作。赵万里作为国立北平图书馆善本部主任,因《永乐大典》辑佚工作而与叶氏产生交集。据《赵万里先生年谱》载,1935年叶恭绰捐赠明刻本《玉台新咏》予北平图书馆,交接事宜由赵万里经办,此为二人直接交往之始。

1940年,叶恭绰在香港创建了中国文化协进会,之后又出版了《广东丛书》,辑录岭南文献,由赵万里负责版本考订。现存赵氏批校本《翁山文外》(现藏广东省立中山图书馆)中有叶恭绰朱笔签注,涉及底本选择争议,体现二人学术的对话深度。在编纂《全清词钞》期间,叶氏多次致函赵万里,查询北京图书馆藏词集版本,二人学术往来日益密切。

一、新中国成立初期交游考

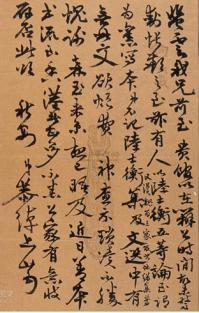

1953年正值新中国文化政策转型初期。政务院于1950年颁布《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》,文化部成立“文物局古籍整理出版规划小组”,郑振铎主持的“香港秘密收购小组”于1952年成功购回陈清华“郇斋”藏书[1]。在此背景下,叶恭绰任中央文史馆副馆长,赵万里执掌北京图书馆(今国家图书馆)善本室,二人皆深度参与古籍保护工作。现有1953年叶恭绰致赵万里信札一通,信中可见叶、赵二人在版本目录学领域的学术互动,体现其文献整理中“考据存真”与“护书救国”的二重方向,展现新中国初期的知识分子与公藏机构协同守护文化遗产的历史图景。全文照录如下:

斐云我兄:前至贵馆,以在办公时间,故未特勤,怅歉之至。兹有人以陆士衡《五等论》至谓为旧写本,弟不记《陆士衡集》及《文选》中有无此文(注:又误认为三家及其他总集等),欲烦费神查示,琐渎不胜愧谢,森玉来京,想已晤及。近日善本书流至香港者甚多,不悉公家有无收存否。此颂 秋安。

弟恭绰上廿月

信中“香港善本”之问,与当时特殊的地缘政治相关。香港作为文物中转站,1949年后汇集大量内地流出古籍,仅1952—1955年间,郑振铎经手收购的香港善本就达400余种[2]。叶恭绰晚年回忆录提及:“每闻舶载善本过港,辄忧心如捣”[3]。信中询问“公家有无收存”,正折射出当时的知识分子对古籍外流的焦虑及对新生政权的文化信任及托付。自1933年故宫文物南运,叶氏任理事会理事,赵氏参与点验始,二人就在共护国家古籍旧藏的任务上形成紧密联系,至1951年赵氏为北图购得海源阁旧藏,叶氏又多次建言完善公藏体系,二人在共护书籍旧藏上互帮互助。再至此番谈论流出香港善本,可窥叶氏凭借广泛人脉获知香港书市动态,赵氏通过官方渠道落实抢救,二人之间将私讯通达与公权介入相结合,正是新中国成立初期这一特殊时期古籍保护的有效路径。

同时,信中叶恭绰与赵万里的交流内容主要围绕文献整理展开,叶氏请赵氏查核陆机《五等论》存佚情况,实则涉及三方面内容。一是文本考据,《五等论》实载于《文选》卷五十四(六臣注本),《陆士衡集》明陆元大翻宋本亦收录。叶氏所见旧写本“草石记”或为民间传抄别名。赵万里能堪此任,深显“辨章学术,考镜源流”的版本意识与文献溯源能力。二是学术对话,赵万里1933年编《国立北平图书馆善本书目》时已著录多部陆集珍本,1950年代更主持编纂《中国版刻图录》,具备令人信服的版本考辨能力。叶氏舍近求远,未自查《文选》,恰显对赵氏专业判断的绝对信任。三是时代变革,叶氏致赵氏信札求援考据,也展现了此时其查证方式受客观条件限制。时北京图书馆藏有宋刊《文选》等珍本[4],而私人藏书多已捐献,叶氏也于1950年将珍藏文物捐上海博物馆,此后学者们倚重公藏机构所藏书籍进行学术研究已逐步成为常态。

这通信札虽仅百余字,却承载着丰富的历史信息。彰显乾嘉学派“无征不信”传统在新时代的延续,也体现了新中国成立初期知识分子将个人学识奉献国家文化建设的自觉。叶、赵之交超越私谊,不仅抢救了大量中国典籍,更奠定了新中国古籍整理的基本范式,对当今文化保护仍具启示意义。

二、1956年建设时期信札考

1956年,正值社会主义改造完成之际,文化领域呈现新旧制度交替特征。北京图书馆作为国家总书库,承担着为科研服务的重任。在藏书体系方面,各地公藏机构加速整合文献资源,仅1956年北图接收私藏古籍即达12万册[5]。叶恭绰时任中央文史馆副馆长,主持《清代学者像传》续编;赵万里任北图善本室主任,主持《中国版刻图录》编纂,二人均需大量地方文献支撑研究。

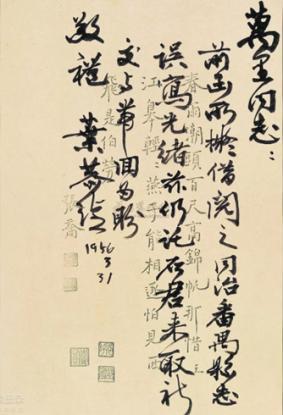

1956年,叶恭绰致赵万里信,信件虽短,其中内容却能很好体现这一时期二人交游往来特点,全文照录如下:

万里同志:前函所拟借阅之《同治番禺县志》,误写光绪,兹仍讬石君来取,祈交与带回为盼。敬礼!叶恭绰 1956年3月31日

全文写于水印题“春雨潮头百尺高,锦帆那惜挂江皋。轻轻燕子能相逐,怕见西飞是伯劳。张乔”的笺纸上,笔力雄浑,气脉连贯,极具艺术审美价值与书法鉴赏价值。

而信中涉及的同治《番禺县志》亦有其作为地方史志文献的独特之处。该志由史澄等纂修,同治十年(1871)刊本存世稀少,而北图藏本得自1933年购入伦明“续书楼”旧藏[6]。叶氏早年参与编修《广东通志》,对此类岭南方志素有研究需求。由此可推断,叶氏之前已致函赵氏,求借《番禺县志》一书,但信件中误书“光绪”。因而于3月31日再次致函,更订“光绪”为“同治”,折射出二位学者在制度转型期对文献准确性的追求。

此通短笺虽仅47字,却蕴含着丰富信息。首先,从称谓上来看,早年叶恭绰亲切称呼赵万里为“斐云兄”(赵万里字斐云),到此时称呼为“万里同志”,这一称呼的转变符合这一年代知识分子称谓的政治化趋势,体现时政对文人交游往来的影响。此外,信札中所展现其借阅《番禺县志》流程,也侧面体现出北图自1955年修订的《善本阅览规则》要求以来,借阅流程的规范化,相较1949年前私人藏书借阅较为随意的传统,制度化借阅流程已然确立。叶氏特别更正“同治”与“光绪”之误,与其1933年致傅增湘信中“版本毫厘之差,史实千里之谬”[7]的治学态度一脉相承,亦符合赵万里“鉴版本当如老吏断狱”[8],清晰、严谨的学术标准。二者信件往来虽只为书籍借阅,却展现了学者个人研究需求与公藏资源支持相辅相成的图景,而学者的学术成果又反哺于馆藏整理的需求。

在新时期私人珍藏普遍转为公有的背景下,即便如叶恭绰这般曾拥“海内百宋”的大家(其藏书多已捐公),亦需遵循公藏借阅制度。在古籍整理强调“为社会主义建设服务”的语境下,方志考证从传统史源学研究,转向为地方治理提供历史参证,故而叶氏借阅县志或与其参与边疆史地研究相关。这通看似寻常的借阅信札,实为观察新中国初期学术生态的珍贵切片。它既延续了叶、赵三十年间“以书会友”的传统交游模式,又彰显出社会主义制度下学术资源重新分配,由私转公的新特征。两位学者以文献为纽带,完成了从传统藏书家向国家学术体系建设者的身份转换,这种兼具人文温度与制度理性的协作关系,为理解20世纪中国知识分子的转型提供了典型个案。

叶恭绰以传统文人交游方式推动公共文化事业,赵万里则以现代图书馆学理念构建典藏体系,二者相辅相成,共同形成“传统鉴藏经验与现代学术规范”并存的新旧学人协作范式。从抗战护书到新中国捐书,二人始终秉持“文献乃民族血脉”的理念。1955年赵万里在《文物参考资料》撰文回忆:“叶丈尝谓古籍南迁非保书,实保国魂也”,此语可视为一代学人的精神共识。二人三十余年的交游史,折射出中国文献学从传统藏书楼向现代图书馆转型的复杂进程。他们的合作既保存了大量文化遗产,更开创了古籍整理的科学方法,其精神遗产至今仍影响着当代古籍保护事业。

参考文献:

[1] 郑振铎.抢救祖国文献的珍贵记录——郑振铎先生书信集[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[2] 苏精.近代藏书三十家[M].北京:中华书局,2009:278.

[3] 叶恭绰.矩园余墨[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997.

[4] 赵万里.中国版刻图录·序言[M].北京:文物出版社,1960.

[5] 李致忠.北京图书馆馆史(1949-1966)[M].北京:国家图书馆出版社,2016:89.

[6] 伦明.辛亥以来藏书纪事诗[M].上海:上海古籍出版社,1999:102.

[7] 叶恭绰.矩园余墨[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997.

[8] 冀淑英.冀淑英谈赵万里[J].文献,2005(4):167.

作者简介:张睿(2000.5- ), 女, 回族, 云南省昆明市人, 天津师范大学文学院,硕士研究生, 主要研究方向:明清文献、科举文献。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)