电商直播中时间影响消费者冲动性

陈柏铭

厦门大学嘉庚学院

一、引言

中国电商直播发展迅猛,消费者在电商直播中冲动性消费较为普遍,主播通过倒计时等方式营造紧迫感,唤起消费者的稀缺性冲动,让消费者在短时间内做出购买决策。

时间压力作为直播场景中普遍存在的情境变量,通过“限时抢购”“倒计时”等策略直接影响消费者的决策机制。现有研究表明,时间压力可能通过认知闭合与情绪唤醒双重路径驱动冲动性购买,但其作用边界与调节机制仍不明确。例如,超短时限可能引发焦虑情绪,导致转化率下降;而过度使用“限量”话术则可能削弱消费者信任。因此,深入解析时间压力对冲动性购买的影响路径,揭示其动态作用规律,不仅能为电商直播的精细化运营提供理论依据,也对优化消费者体验、促进行业可持续发展具有重要实践意义。

二、文献综述

(一)电商直播的发展现状

直播电商通过“内容 + 社交 + 即时交易”模式成为零售核心业态,但存在商品质量担忧(60.5% 消费者担忧)、冲动消费常态化(44.1% 用户非计划性购买)等问题。头部主播占据 70% 流量,中小商家面临生存压力,行业需向内容升级、技术赋能方向发展。

(二)时间压力对消费者冲动性购买的影响

时间压力作为一种外部情境变量,对消费者决策的影响研究最早可追溯至行为经济学领域。经典理论认为,时间限制会通过认知资源压缩与情绪唤醒这两条路径,引发决策偏差。国内外研究表明,时间压力通过认知资源压缩与情绪唤醒双重路径驱动冲动性购买:

认知闭合[1]与双系统决策[2] :时间压力压缩认知资源,强化直觉系统主导权,减少信息搜索深度。数据显示,仅 10.22% 用户会仔细比价,限时组决策时间缩短 63%。

争议点:传统研究假设时间压力与冲动性呈线性正相关,但直播中极短时限可能引发焦虑,导致转化率下降至 9%,提示倒 U 型关系 [3]。“限时 + 限量”策略易引发消费者对真实性的怀疑。

(三)相关理论与模型

本研究基于以下理论框架:

S-O-R 理论[4] :刺激(时间压力、时段提示)→机体(紧迫感、认知闭合)→反应(冲动购买、后悔情绪)。

冲动性购买理论[5] :强调外部刺激(如限时优惠)通过情绪驱动(愉悦感、焦虑感)触发即时决策。

稀缺性理论[6] :时间压力通过营造稀缺感知增强购买冲动,高口碑直播间中该效应增强 35.66%。

三、研究设计与方法

(一)研究假设

1. 假设1 :时间压力显著增加消费者的冲动性购买意愿

(1) 详细描述:

时间压力:通过限时抢购、倒计时等方式营造紧迫感,消费者在有限的时间内做出购买决策。

冲动性购买意愿:消费者在短时间内产生的非计划性购买行为。

(2) 理论依据:

时间压力会减少消费者的信息搜索行为,促使他们依赖直觉和经验进行决策,从而增加冲动性购买的可能性。

根据认知闭合理论,时间压力会促使消费者更快地做出决策,减少对信息的深度加工。

(3) 变量设计:

自变量:时间压力(通过限时抢购、倒计时等方式量化)。

因变量:冲动性购买意愿(通过问卷调查或行为数据量化)。(4) 预期结果:

时间压力显著正向影响冲动性购买意愿,且时间压力越大,冲动性购买意愿越强

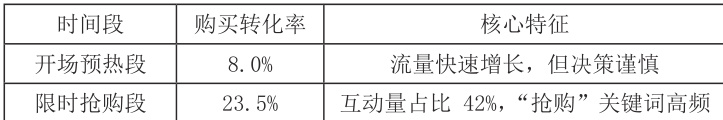

2. 假设2 :直播的不同时间段对消费者冲动性购买意愿有显著影响(1) 详细描述:

直播时间段:将直播分为开场预热、产品介绍、互动抽奖、限时抢购等不同时间段。

冲动性购买意愿:消费者在不同时间段的购买行为表现。(2) 理论依据:

根据注意力曲线理论,消费者的注意力在不同时间段会有所变化,限时抢购段通常是注意力最集中的时间段。

(3) 变量设计:

自变量:直播时间段(分类变量:开场预热、产品介绍、互动抽奖、限时抢购)。

因变量:冲动性购买意愿(通过购买转化率、互动量等量化)。

(4) 预期结果:

限时抢购段的冲动性购买意愿显著高于其他时间

3. 假设3 :个性化定制的限时优惠策略显著提升消费者的冲动性购买意愿(1)详细描述:

个性化限时优惠:根据消费者的历史购买记录、浏览行为等数据,量身定制限时优惠方案。

冲动性购买意愿:消费者在个性化限时优惠下的购买行为表现。

(2)理论依据:

根据个性化营销理论,个性化推荐能够增强消费者的感知价值,进而提升购买意愿

(3)变量设计:

自变量:个性化限时优惠(通过是否个性化定制量化)。 因变量:冲动性购买意愿(通过购买转化率、互动量等量化)

(4)预期结果:个性化限时优惠显著正向影响冲动性购买意愿。

(二)研究方法

数据收集:

问卷调查(528 份有效样本,覆盖全国多地区,抖音 / 淘宝用户为主)。

直播数据监测(淘宝、抖音 30 场直播,记录观看人数、转化率等)。

实验设计(限时 vs. 非限时商品对比,10 款标准化商品,随机分流实验组 60%、对照组 40%)。数据分析:

描述性统计、相关性分析、T 检验 / 方差分析、结构方程模型(SEM)。

四、研究结果与讨论

(一)时间压力的影响机制

紧迫感与信任的矛盾:限时促销虽缩短决策时间,但仅 19.32% 消费者认同其引发冲动购买,45.83% 对限时商品信赖度评价“一般”。过度使用“限量”话术导致 35.8% 消费者感知稀缺性,但仅 9.09% 强烈认同。情绪调节效应:正向情绪(如主播互动)强化冲动性,负向情绪(如网络卡顿)抑制购买。

(二)不同时段的消费者行为差异

(三)限时策略的有效性分析

1、限时策略的有效性边界(1)品类差异:冲动型商品更易受益

①高冲动品类(如美妆、食品):限时策略显著提升转化率(美妆类限时场次转化率 23.5% vs. 非限时4.2%),因消费者决策依赖即时情绪而非理性比较(问卷中49.43% 偏好美食类限时商品)。

②高参与度品类(如电子产品):效果较弱(实验组冲动购买率仅 18%),因消费者需更长时间评估性能与价格匹配度。

(2)人群差异:年轻群体与价格敏感者更易响应

①年龄分层:18-24 岁群体冲动购买率 28.3%,显著高于 45 岁以上群体(12.1%),因其决策更依赖感性认与社交认同(如弹幕中“跟风抢购”)。

②收入分层:月收入≤ 5000 元群体对限时折扣敏感度更高,而高收入群体更关注独家权益。且高收入群体和农村地区(17%)数据不足,可能低估了价格敏感群体对限时策略的反应差异。

2、有效性制约因素(1)消费者认知升级与策略疲劳

消费者通过经验积累形成“促销免疫力”,单纯时间压缩无法持续激活冲动行为。数据显示,仅 19.32% 消费者认同限时促销引发冲动购买,26.52% 明确反对,反映长期“倒计时”“限量”话术导致脱敏。

(2)信任缺失削弱紧迫感

数据显示,45.83% 消费者认为限时商品“信赖度一般”,18.37% 直接表示“不信任”,主要质疑虚假库存(如实验组中 32% 用户发现“秒售空后补货”)。问卷中限时商品信赖度与实际退货率的背离,提示消费者可能存在“认知保守但行为冲动”的矛盾,需结合行为日志数据交叉验证。

3、优化建议(1)深化消费者细分研究

①人群精细化:针对高收入(18-24 岁冲动率 28.3%)及低线城市消费者,设计差异化限时策略(如高收入群体更关注独家权益而非折扣)。②行为轨迹追踪:结合眼动实验或页面滚动热力图,解析时间压力下消费者注意力分配模式(如是否跳过商品详情直接下单)。

(2)信任重建与透明化运营

①数据公开:实时显示库存剩余量、历史价格曲线及销量排名,减少“伪促销”质疑(实验中透明化组退货率降低8%)。

②质量承诺:限时商品附带“无条件退换 + 差价补偿”条款,降低决策风险(问卷中此类承诺使信赖度评分提升0.8 分)。

(3)技术创新与多模态融合

①多模态情感分析:整合弹幕文本、表情符号及语音语调(如急促语速强化紧迫感),提升情绪识别精度至 85% 以上。

②实时动态定价:基于 Apache Spark 框架实现秒级库存与需求匹配,例如在抢购尾声自动释放预留库以延长稀缺感知。

(4)动态化策略设计

①分时梯度促销:预热期:推出“限量预约”(如前100 名赠品),锁定目标用户并测试需求;抢购期:采用“多批次放货”(如每15 分钟释放20% 库存),维持稀缺真实性;结束期:针对未成交用户推送“后悔药折扣”(如24 小时内独家返场)。

②品类定制化:高冲动品类:强化情绪刺激(如倒计时音效 + 红包雨);高参与品类:提供限时专属服务(如免费延保)。

(5)伦理与可持续性考量

①避免过度刺激:设定单日限时场次上限,防止消费者因决策疲劳产生抵触情绪。

②社会责任融入:在促销中嵌入公益元素(如“限时购捐  ,通过道德满足感提升冲动行为的正向价值(实验显示此类设计使转化率提升12%)。

,通过道德满足感提升冲动行为的正向价值(实验显示此类设计使转化率提升12%)。

综上所述,时间压力对冲动性购买的影响并非单向的“刺激 - 反应”链条,而是消费者认知、情绪与外部环境动态博弈的结果。未来研究需突破数据与技术的局限性,在细分人群、多模态分析及伦理框架下,探索更具可持续性的时间策略。唯有将“紧迫感”转化为“可信赖的稀缺性”,方能在激发冲动购买的同时,维系消费者长期忠诚。

五、结论与展望

(一)研究结论

1、直播口碑对时间策略的调节作用显著:高口碑主播在采用限时策略时,消费者决策时间缩短42%,而低口碑场景则容易引发逆反效应。这表明直播间的口碑对时间压力策略的效果具有重要调节作用,验证“信任缓冲效应”[7]。

2、时间压力对消费者冲动性购买行为的影响呈现倒 U 型曲线:研究发现,中等强度的时间限制(如 10 分钟倒计时)最能激发消费者的冲动购买行为,转化率提升 28% ;而超短时限(如 30 秒)则可能引发焦虑情绪,导致转化率下降至9%。这表明时间压力并非越强越好,适度的紧迫感才能有效促进冲动购买。

3、直播口碑对时间策略的调节作用显著:高口碑主播在采用限时策略时,消费者决策时间缩短42%,而低口碑场景则容易引发逆反效应。这表明直播间的口碑对时间压力策略的效果具有重要调节作用。

4、消费者对时间压力的感知与转化存在差异:尽管消费者对时间压力的感知较强,但实际转化为冲动购买的比例较低。研究表明,单纯依赖时间压力策略并不足以有效提升转化率,需结合商品吸引力、主播互动等因素进行综合优化。

(二)研究局限性

1、样本代表性不足:数据主要来源于 401 份问卷,样本集中于年轻群体(18-24 岁占比 40.65%),未充分盖中老年及高收入人群。

2、实验场景局限性:部分结论基于模拟直播环境,与真实场景存在差异,如抖音直播用户对限时商品实惠性认同度仅12.1%。

3、时间压力与商品吸引力的独立影响未明确区分:研究中未完全区分时间压力与商品吸引力对消费者冲动性购买行为的独立影响,可能导致结论的偏差。未来研究需通过对照组实验进一步验证。

4、缺乏商家直播数据的深度分析:研究主要依赖消费者端的问卷调查和访谈,缺乏对商家直播中时间因素对消费者冲动性影响的具体数据调查,尤其是同一商品在限时和非限时状态下的对比分析。

(三)未来研究方向

1、扩大样本量与数据来源:未来研究应扩大样本量,涵盖更多不同年龄、性别、地域和消费层次的消费者,同时与主流电商直播平台合作,获取更全面的直播数据,增强研究的代表性和可靠性。

2、跨平台对比研究:分析淘宝、抖音等平台用户行为差异,探索平台特性对时间压力效应的调节机制。3、跨文化比较研究:未来研究可以扩展到其他国家和地区的电商直播市场,比较不同文化背景下时间压力对消费者冲动性购买行为的影响,探索全球化背景下的差异化策略。

参考文献:

[1]Kruglanski, A. W., & Webster, D. M. Motivated closing of the mind:“Seizing”and“freezing”. Psychological Review, (1996). 103(2), 263-283.

[2]KAHNEMAN D. Thinking, Fast and Slow[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[3]YERKES R M, DODSON J D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation[ J]. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 1908(18): 459-482.

[4]MEHRABIAN A, RUSSELL J A. An approach to environmental psychology[M]. Cambridge: MIT Press, 1974.

[5]ROOK D W. The buying impulse[ J]. Journal of Consumer Research, 1987(14): 189-199.

[6]CIALDINI R B. Influence: The Psychology of Persuasion[M]. New York: Harper Business, 1984: 67-89.

[7]MAYER R C, DAVIS J H. The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment[ J]. Journal of Applied Psychology, 1999(84): 123-136.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)