基于深度学习的高中生物大单元教学设计研究

阳雨欣

四川省安岳县兴隆中学 642362

一、深度学习与大单元教学的理论关联

(一)深度学习的本质特征

深度学习并非单纯的技术手段,而是一种以高阶思维为核心的认知模式。其核心特征包括:

批判性理解:学生需通过质疑、辨析形成对知识的深刻认知。例如,在“基因在染色体上”教学中,通过对比类比推理法与假说 - 演绎法的异同,引导学生反思科学论证的严谨性。

知识整合:将零散知识点串联为结构化网络。如将“细胞结构与功能”“遗传信息传递”等模块整合为“生命系统的信息流”大单元,帮助学生理解分子机制与表观遗传的关联。

迁移应用:通过真实情境解决实际问题。例如,设计“转基因作物抗虫性实验”项目,要求学生综合运用基因工程原理、实验设计方法和伦理分析框架。

(二)大单元教学的设计逻辑

大单元教学突破章节界限,以主题统领知识体系。其设计需遵循三原则

主题聚焦性:围绕“生命系统的稳态与调节”等核心概念构建单元。

逻辑递进性:从“细胞代谢”到“个体稳态”再到“生态系统平衡”,形成认知阶梯。

实践导向性:通过虚拟实验、社会调查等活动强化知行合一。

二、基于深度学习的大单元设计框架

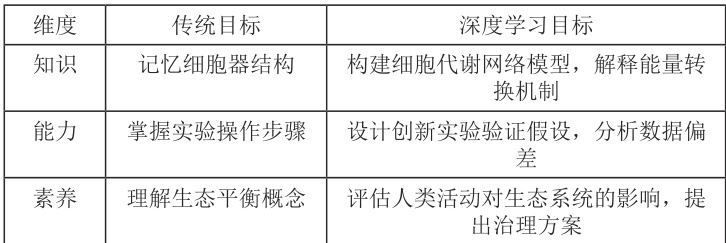

(一)教学目标的三维重构

(二)教学内容的结构化整合

以“遗传与进化”大单元为例,整合策略如下:

横向关联:将“减数分裂”“基因表达”与“生物进化”链接,揭示遗传变异是进化的物质基础。

纵向深化:从“孟德尔定律”到“现代综合进化理论”,体现科学理论的演进过程。

跨学科融合:引入数学模型(如哈迪 - 温伯格定律)和信息技术(如基因序列比对工具)。

(三)教学策略的创新组合

1. 情境化问题链驱动设计阶梯式问题链:

基础层:“为什么近亲结婚增加遗传病风险?”

分析层:“如何通过基因检测技术预测遗传病发生概率?”

创新层:“若人类掌握基因编辑技术,应如何平衡治疗疾病与伦理风险?”

2. 虚拟实验与真实实践结合

虚拟实验:本研究通过PhET 互动式仿真实验平台,对DNA 分子复制过程进行动态模拟实验。在实验过程中,我们重点观察了DNA 双链解旋后,四种碱基(腺嘌呤 A、胸腺嘧啶 T、胞嘧啶 C 和鸟嘌呤 G)按照互补配对原则进行配对复制的全过程。特别关注了当碱基配对出现错误时,如 A 与 C 错误配对或 T 与 G 错误配对等异常情况,这些配对错误如何导致遗传信息的改变。通过对比正常复制与异常复制的结果,我们深入分析了碱基配对错误对遗传信息准确传递的影响机制,以及这些错误可能引发的基因突变等生物学后果。

真实实践:我校近期开展“校园生物多样性调查”实践活动,用样方法对校园不同区域动植物种类进行系统统计。调查中,同学们在专业老师指导下按标准流程选样方区域,记录物种类型、数量及分布特征。经整理分析数据,算出校园生态系统物种丰富度指数,还探讨了人类日常活动(如建筑施工、绿化养护、学生活动等)对校园生物群落结构的影响。此次调查培养了学生科研实践能力,也为校园生态保护提供基础数据。

3. 合作学习与批判性讨论

角色扮演:在“克隆技术利弊辩论”主题活动中,学生分成三个小组,分别扮演科学家、伦理学家和政策制定者。各小组从专业视角分析克隆技术影响,科学家小组探讨其在医学研究和农业生产等领域应用价值,伦理学家小组关注道德伦理问题,政策制定者小组权衡技术发展与社会治理关系并提监管建议。所有小组充分调研后撰写立场报告,在辩论环节为观点辩护。

同伴互评:在本次实验设计评估中,我们采用科学严谨的 Rubric 量表,从多关键维度对实验方案进行系统分析评判。特别着重考察“变量控制合理性”,评估自变量、因变量及无关变量识别与管控措施是否科学有效;同时重点分析“数据可视化效果”,考察实验数据图表呈现是否直观清晰、信息传达是否准确高效。此外,还从实验设计创新性、可重复性、数据分析方法等维度全面评估,确保评价结果客观全面。

三、典型案例:生态系统的结构与功能大单元设计

(一)单元主题与目标

主题:生态系统的动态平衡与人类干预

目标:

构建生态系统能量流动与物质循环模型。

评估不同干预措施(如引入外来物种、污染物排放)对系统稳定性的影响。

提出基于生态学原理的可持续发展方案。

(二)教学活动设计

1. 导入阶段:现实问题驱动

播放“澳大利亚兔灾”纪录片片段,提出问题:“为何引入的狐狸未能控制兔群数量?生态系统自我调节能力是否存在极限?”

2. 探究阶段:模型构建与数据分析

小组任务:使用 NetLogo 软件模拟“草 - 兔 - 狐”食物链,调整参数观察种群数量波动。

数据记录:绘制种群数量变化曲线,标注关键转折点(如捕食者数量激增导致猎物崩溃)。

3. 拓展阶段:跨学科项目式学习

项目主题:“城市湿地生态修复方案设计”

任务分解:

生物组:调查本地湿地植物种类,分析其净化水质能力。

地理组:测绘湿地地形,计算水体自净容量。

社会组:访谈居民,评估生态修复的社会接受度

4. 总结阶段:反思与迁移

反思问题:“若将湿地改造为公园,如何平衡生态效益与经济效益?”迁移应用:分析“雄安新区白洋淀生态治理”案例,撰写政策建议书。

四、教学评价的多元化设计

(一)过程性评价:学习档案

收集学生实验报告、模型作品、辩论稿等材料,重点评价:批判性思维:对科学结论的质疑与验证过程。协作能力:在小组中的贡献度与冲突解决方式。

(二)表现性评价:情境化测试设计开放性任务:

“某地区拟引入转基因抗虫棉,请从生态安全、经济效益、伦理争议三方面撰写可行性报告,并制作PPT 进行5 分钟陈述。”

(三)技术赋能评价:智能分析系统

利用深度学习算法分析学生实验操作视频,自动识别以下问题:显微镜使用不规范(如未调节光圈导致图像模糊)。

数据记录错误(如单位换算失误)。

结论推导逻辑断裂(如忽略控制变量)。

五、结语

深度学习驱动下的高中生物大单元教学,实现了从“知识灌输”到“素养培育”的范式转变。通过结构化知识整合、情境化问题驱动、多元化评价反馈,学生不仅能够掌握生物学核心概念,更能发展出解决复杂问题的科学思维与实践能力。未来,随着教育技术的持续创新,深度学习与生物教学的融合将迈向更高层次,为培养适应未来社会的创新型人才奠定坚实基础。

参考文献:

[1] 纪雅雪 . 指向深度学习的高中生物学单元教学设计与应用研究 [D].山东师范大学 ,2022.001207.

[2] 陶舒 . 深度学习背景下高中生物单元整体教学思考与实践 [J]. 普洱学院学报 ,2022,38(03):129-131.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)