量体·量心·量成长:“身体尺”教学中量感培养与责任意识的融合实践

刘美婷

广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮小学 529000

一、问题的提出:量感培养与德育融合的双重需求

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》明确指出:““数学课程要培养的学生核心素养,核心素养主要表现为:数感、量感、符号意识、运算能力、几何直观、空间观念、推理意识、数据意识、模型意识、应用意识、创新意识。”[1]将“量感”作为数学核心素养之一,强调学生需感悟量的单位,建立量感。传统教学中,量感培养多局限于工具测量,忽视学生主体经验,导致其难以直观感知“量”。例如,学生可能熟记 1 米等于 100 厘米,却难以直观判断教室宽度是否约为 8 米。这种“知而不会用”的现象,凸显了量感培养中主体经验参与的重要性。

与此同时,小学低年级是品德形成关键期。《中小学德育工作指南》指出,德育应融入学科教学。[2] 数学学科的严谨性、逻辑性和实践性为德育渗透提供了天然场景。例如,在测量活动中,学生需要认真记录数据、与同伴合作完成任务、如实反映测量结果,这些过程均蕴含“责任心”“合作意识”“诚实守信”等德育目标。因此,探索“身体尺”测量活动中量感培养与德育目标的融合,具有重要的现实意义。

二、教学实践:以“身体尺”为载体的融合路径

(一)认识身体尺:从生活经验到数学概念的建构

1. 激活生活经验,初步感知“身体尺”

二年级学生已有“用手比划长度”“用步子丈量距离”的生活经验。教学中,教师通过“猜一猜”游戏引导学生分享:“你的‘一拃’有多长?”和“从教室前门到后门,你走了几步?”学生通过肢体动作和语言描述,初步感知“身体尺”的存在。随后,教师引入“拃”“步”“庹”(两臂向左右伸开的长度)等概念,并通过动作示范、同桌互量等方式,帮助学生建立“身体尺”与数学概念的对应关系。

2. 比较身体尺差异,渗透“实事求是”的德育

学生通过测量发现,不同人的“一拃”“一步”长度不同,甚至同一人的“左拃”和“右拃”也存在差异。教师引导学生讨论:“为什么测量结果不一样?”学生逐渐认识到:每个人的身体特征不同,测量时需以自己的身体尺为准,不能随意“借用”他人的数据。这一过程不仅帮助学生理解“身体尺”的个体差异性,更渗透了“尊重事实”“诚实记录”的德育目标。

(二)用身体尺测量:在实践活动中发展量感与合作意识

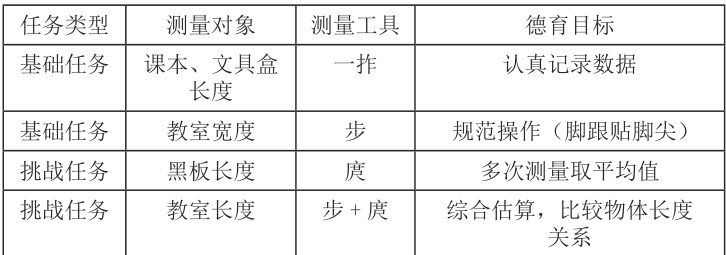

1. 基础任务与挑战任务设计,设计分层任务(见表 1),引导学生从单一测量到综合应用,逐步深化量感。

表1“身体尺”测量任务设计

将测量任务以4 人小组为单位进行,每组内部分工明确,设有“测量员”“记录员”“核对员”“汇报员”等角色(见表 2)。通过角色轮换制度,确保每个学生都能体验不同职责,从而全面理解测量过程的各个环节。任务完成后,引导学生反思:“如果小组中有成员不认真测量,会对最终结果产生什么影响?”通过讨论,学生逐渐意识到每个人的表现都直接关系到小组成果的优劣,从而主动承担责任,学会在团队中与他人有效协作。

2. 反思测量过程,在总结中强化量感与德育目标(1)分析测量误差,培养严谨的科学态度

各小组汇报测量结果后,教师引导学生讨论:“为什么不同小组测量的教室宽度不同?”学生通过对比数据发现:有的小组步子大小不一,有的小组未从同一起点开始测量,还有的小组记录时漏写单位。教师借此强调“统一标准”“规范操作”的重要性,并引导学生思考:“如何减少误差?”学生提出“走步时脚跟贴脚尖”和“多人重复测量取平均值”等方法,逐步形成严谨的科学态度。

(2)建立品格成长档案

采用“行为锚定法”记录学生在测量活动中的具体表现,如“诚信记录”栏目记载“主动重测偏差数据”等典型事例,通过质性描述展现学生的品格发展轨迹。例如,某学生在发现数据偏差后,主动提出重新测量,展现了诚实守信的品格。

三、实践成效:量感与德育的双向促进

(一)量感发展:从“身体尺”到“标准尺”的迁移

通过“身体尺”测量活动,学生建立了对“量”的直观感知。后测显示,85% 的学生能准确用“拃”“步”描述物体长度, 70% 的学生能结合“身体尺”估算教室、操场的长度。更重要的是,学生理解了“测量需统一标准”的核心原则,为后续学习“厘米”“米”等标准单位奠定了基础。例如,在学习“厘米”时,学生主动联想到:“1 厘米大约和我的小拇指宽一样,就像‘一拃’是我的身体尺一样!”

(二)德育渗透:从“行为习惯”到“品格内化”的转变

学生在测量活动中逐渐养成了认真负责、团结合作、诚实守信的品格。例如,在后续的数学实验中,90% 的小组能主动分配角色、协作完成任务;在数据记录环节,学生自发检查“是否漏写单位”“是否涂改数据”,甚至会提醒同伴:“你刚才的步子没走直,重新测一次吧!”这些行为表明,德育目标已从教师要求的“外部规范”转化为学生自觉的“内在品格”。

四、结论与建议

“身体里的尺子”单元教学实践表明,低年级数学教学可通过“生活化任务设计—角色化合作实践—反思性评价引导”的路径,将量感培养与德育目标有机融合。未来教学中,身为人师的我们可进一步拓展“身体尺”的应用场景,如用“脚长”估算地砖数量、用“身高”比较树木高度,并设计跨学科任务,如结合科学课测量植物生长、结合语文课记录观察日记,在更丰富的实践中促进学生数学素养与品格的全面发展。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 . 义务教育数学课程标准(2022 年版)[S].北京师范大学出版社 ,2022:

[2] 中小学德育工作指南编写组 . 中小学德育工作指南 [M]. 人民教育出版社 ,2017.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)