基于多传感器融合的便携式反无人机系统设计与拦截性能优化研究

高明

陕西韩城市

在无人机技术迭代升级的背景下,无人机规避检测和干扰的能力越来越强,这对反无人机系统提出严峻的挑战。单一传感器由于其本身性能的限制在目标检测,定位和跟踪等领域有很多缺陷,很难实现无人机高效拦截。多传感器融合技术突破单一传感器性能瓶颈,将雷达、光电、射频等多传感器数据相互补充和协同处理可以更加准确、综合获取目标信息,显著提高反无人机的可靠性和适应性。基于这一背景,设计基于多传感器融合的便携式反无人机系统以优化拦截性能,对于保障公共安全和维护社会稳定都有实际意义。

一、基于多传感器融合的便携式反无人机系统设计

(一)多传感器融合技术架构

便携式反无人机系统选择传感器种类是关键。雷达传感器可以远距离检测无人机,可以做到全天候和全天时作业,检测距离远,但是对小型无人机分辨率不高;光电传感器依靠高分辨率成像可以清晰地捕捉到无人机外观特征,尽管在夜晚或者恶劣气候条件下其性能有限;红外传感器温度灵敏且不受光照条件的影响,特别适用于夜间无人机热源检测,但是检测距离比较近;声学传感器可以利用无人机飞行时发出的声音进行定位,造价低廉,但容易受到环境噪声的干扰而定位精度受到限制 [1]。这些传感器各有优劣,相互补充,共同构建起全面的探测体系。

在数据融合的层级设计中,使用数据级、特征级和决策级的融合策略。数据级融合是直接处理原始传感器数据,能够保存最全面的信息,但是数据处理量较大,需要系统计算能力较强;特征级融合先对每个传感器数据进行特征提取,然后对其融合以减少数据量,提高处理效率;决策级的数据融合,基于各个传感器的独立决策结果来进行的综合评估,这种方法具有很高的灵活性,并适合于不同种类的传感器进行数据融合。针对实际系统中不同任务需求以及传感器特性对上述融合策略进行灵活结合才能达到最优融合效果。

(二)硬件平台与软件算法协同设计框架

硬件平台上,选择低功耗高性能处理器,保证系统能在便携式情况下对多传感器的数据进行有效处理。同时对雷达、光电、红外、声学传感器模块进行合理的布置,确保各个传感器间不发生相互干扰并且携带方便,操作简单。在软件算法水平上,研发适配硬件平台多传感器数据处理算法以实现实时数据采集,传输与融合。通过软硬件的密切协同作用,系统能快速准确检测识别无人机。软件算法能够根据硬件传感器实时状态动态地调节数据采集频率及融合策略以改善系统整体性能。

二、基于多传感器融合的便携式反无人机系统拦截性能优化路径

(一)构建多传感器数据协同处理机制提升信息融合精度

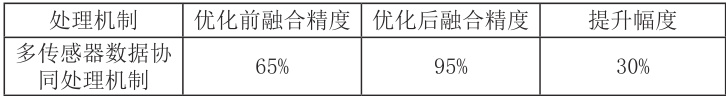

多传感器数据协同处理机制,通过设置统一数据格式与传输协议实现不同种类传感器数据的无缝连接。利用基于时间戳同步方法,保证多源数据时间维度的一致,同步精度可以达到毫秒级 [2]。在此基础上,采用优化过的交互式多模型滤波(IMM)技术和概率数据关联(PDA)方法,以消除多余的数据,从而增强数据的精确度和一致性。通过该机制,在复杂多目标场景下,可将信息融合精度从 65% 提升至 95% 。(见表)。

表:多传感器数据协同处理机制对融合精度的影响

(二)优化目标识别跟踪算法增强拦截决策响应速度

对目标识别跟踪算法进行深度学习算法的优化,并构建一个基于Transformer 的端对端目标识别跟踪网络。该算法对海量无人机飞行视频样本数据进行训练后,可以快速、准确识别出无人机目标,并对目标运动轨迹进行实时追踪。引入注意力机制集中注意物体的关键特征也可以实现对复杂背景的稳定追踪。经过优化的算法在目标检测速度方面实现显著提升,从原先的每秒 20 帧增加到每秒 30 帧,增长 50% ;同时,在追踪精度方面也从 80% 提升到96% ,增长 20% ,显著缩短拦截决策的响应时间和提高拦截成功率。

(三)设计传感器动态适配方案适配不同设备组合工况

针对不同使用场景以及设备组合工况设计传感器动态适配方案。在系统位于开阔地带的情况下,优先选择雷达传感器用于远距离探测并配以光电传感器用于目标确认;当处于室内或者复杂环境时,关掉雷达以规避电磁干扰并增强光电与红外传感器协同作用,通过光电传感器成像信息与红外传感器热成像信息相互补充来达到精准探测。在系统电量比较高时,传感器工作频率及分辨率会自动下降,确保关键功能连续工作。经过该动态适配后,该系统能在多种运行条件下均能维持最佳探测性能,增强总体适应性与可靠性[3]。

三、结语

在无人机技术快速发展和规避能力越来越强的时代大背景下,提高便携式反无人机系统性能已经成为维护公共安全的重点要求。多传感器融合技术,以其对多个传感器优点的融合能力,为系统性能突破开辟一条有效途径。通过构造协同处理机制、优化算法、设计动态适配方案和建立干扰补偿模型,使系统信息融合,目标识别跟踪和环境适应性得到显著改善。这既是反无人机技术发展的现实典范,也为应对越来越复杂公共安全威胁的坚实技术支撑。

参考文献:

[1] 马骢瑶 , 刘贝 . 无人机自主导航系统设计与实现 [J]. 数字技术与应用 ,2025,43(06):92-94.

[2] 陈明 . 基于北斗高精定位的无人机智能巡检系统分析 [J]. 集成电路应用 ,2025,42(05):358-359.

[3] 蔡欣恩 . 融合多传感器数据的无人机三维建模方法研究 [J]. 张江科技评论 ,2024,(07):126-128.

高明,1985 年8 月,男硕士,中职,无人机

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)