近二十年研究生科研能力研究的可视化分析

马燕 李科

重庆师范大学 智慧教育研究院 计算机与信息科学学院 重庆401331

在2020 年,教育部、国家发展改革委与财政部联合颁布的《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》中,明确指出了研究生教育在塑造国家未来和引领社会进步中的核心地位,强调研究生教育不仅是推动国家发展和社会繁荣的坚实基石,更是培养高层次人才的关键环节[1]。次年颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标》再次强调践行教育强国、人才强国之战略,推进科研院所、高等院校科研力量优化配置,充分发挥人才第一资源的作用[2]。而研究生科研能力是研究生不可或缺的基础素养,涵盖了执行科研活动各阶段任务的核心能力,同时也是催生创新性知识成果的关键所在[3]。科研能力作为衡量研究生个体学术水平的重要指标,其培养与提升被赋予了极高的价值意义,研究生科研能力这一研究话题已经成为学术界和社会各界的关注焦点[4][5]。为了更好地了解该领域的研究动态、热点趋势,该文采用VOSviewer 可视化分析工具,以Web of Science(WOS)核心合集数据库为数据源,对近二十年来的相关文献进行挖掘和分析,全面展示研究生科研能力研究的现状和成果,揭示其发展脉络,以期为研究生教育工作者和科研人员提供一个直观、全面的视角,进而为推动研究生科研能力的培养和科研工作的创新发展提供参考和启示。

1 资料与方法

1.1 数据来源

选取Web of Science 核心合集为数据源,该数据库包含 20 000 多种同行评审的高质量学术期刊,包括全球250 多个医学,社会科学和人文学科出版的开放获取期刊,并广泛用于文献计量分析[6]。按照研究需要,设定检索词为 TS=( postgraduate OR “graduate student” OR “graduate students” OR Master's) AND TS Σ=Σ (“scientificresearch” OR “academic research” OR research) AND TS Σ=Σ (ability OR capacity OR competence OR skill)。限定文献发表时限为2004 年1 月 1 日-2024 年 12 月31 日。为确保检索数据全面且准确,索引选择科学引文索引和社会科学引文索引扩展版,以论文、综述论文为文献类型的筛选条件,排除社论、会议录、出版物、信函等,选择文献类别为 Education Educational Research or Education Scientific Disciplines。最终获得研究生科研能力研究相关文献 1 016 篇。

1.2 研究方法

文献计量分析是通过数学、统计学等方法,专门用于回顾和描述已发表的论文,旨在帮助研究人员精准评估特定领域的学术研究。这种方法侧重于使用二次数据,即对从数字数据库中提取的客观信息进行系统的、透明的、可重复的审查,从而确保评估的可靠性和质量。其广泛而精确的应用,能够深入剖析大量的科学数据,并总结当前或新兴研究主题的最新进展[7][8]。此研究将检索所得文献以纯文本文件格式导出,记录内容选择“全记录与引用的参考文献”,使用VOSviewer 1.6.20 软件绘制可视化图谱,该软件具有适合研究目标的分析功能和可视化选项,注重图形化表示,在绘制合作网络方面表现突出,并且是一个广泛使用的工具,已在类似的研究中有使用[9][10]。本研究将分别从年度发文量、国家/地区、研究机构、核心作者、关键词等五个方面展开可视化分析。

2 分析结果

2.1 年度发文量分析

文献的发表数量可以反映研究领域的生产力,结合时间分布可表现研究领域的发展脉络与变迁,为专业研究提供重要参考[11][12]。对检索到的 1016 篇文献展开统计分析(图1)。从整体来看,从2004 年至 2024 年,有关研究生科研能力的论文发表数量总体呈上升趋势,但根据总体趋势可表明研究生科研能力这一研究主题越来越受到学术界的关注。

研究进程可分为四个阶段:探索起步阶段(2004-2008 年):此阶段发文量基数较低(年均12 篇),研究尚处于学科化探索期,研究生培养规模较小;增长调整阶段(2009-2012 年):2009 年发文量首次突破30 篇,呈现近一倍的跃升,研究生规模的扩大促使学界开始关注研究生科研能力的培养;平稳发展阶段(2013-2018 年):发文量进入平台期(年均48 篇),波动幅度缩小,反映学科研究趋于成熟;爆发增长阶段(2019-2024 年):2019年发文量跃升至78 篇,2024 年更达 125 篇,五年间增幅达 60.3% ,呈现指数级增长态势。这一爆发式增长可能是由于政策推动、科研投入增加或相关热点问题的出现多重因素叠加驱动。

2.2 国家/地区分析

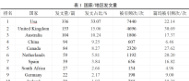

根据国家/地区发文量统计(表1),美国以 336 篇的发文量位居全球首位,占样本总量的 33.07% ,显著高于其他国家。第二梯队的英国和澳大利亚分别贡献153 篇与104 篇,三国合计占比达 58.37% ,构成该领域研究的核心力量。值得注意的是,中国以 94 篇的发文量位居第四,是唯一进入前五的非英语国家。通过篇均被引频次分析发现,国家间学术影响力存在显著差异。爱尔兰以39.25 的篇均被引频次值高居榜首,表明其研究具有较高的学术价值。英国与加拿大分列二、三位,显示其研究成果在学界获得广泛认可。尽管美国发文量居首,但其篇均被引频次低于前三名,可能与其大规模产出稀释单篇影响力有关。

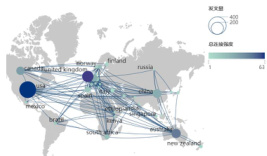

VOSviewer 能够对发文国家/地区合作情况展开分析,绘制国际合作网络关系图[13](见图2)。文献共来自74个国家/地区,节点规模与该国发文量呈正比,节点越大,发文量越多,颜色深浅与合作紧密度正相关,颜色深则合作紧密。分析可得,欧美国家间存在密集的合作连线,美国作为核心节点与英国、加拿大、澳大利亚形成强合作关系,构成跨大西洋学术圈。欧洲国家中,荷兰与西班牙、德国形成区域性合作集群。值得注意的是,中国发文量和连接强度显示出在研究生科研能力研究领域不断进步,积极参与国际合作。随着我国对研究生教育重视程度提升以及科研投入增加,在国际学术交流中影响力逐步扩大。南非作为非洲唯一上榜国家,其合作网络主要辐射至英国与澳大利亚,体现英联邦学术体系的延续性。

图2 国际合作网络关系图

2.3 研究机构分析

文献计量学的研究目的包括对研究机构进行分析,研究机构是构成该领域研究力量的重要方面,故通过VOSviewer 软件探究研究机构在研究生科研能力研究领域的整体态势[14][15]。通过对机构的发文量、被引频次和篇均被引频次等数据进行分析与排序,整理出发文量前十名的研究机构的统计信息(表2)。可以看出:全球前10 研究机构累计发文量占样本总量的 14.07% 。荷兰马斯特里赫特大学以25 篇的发文量位居榜首,澳大利亚莫纳什大学与英国曼彻斯特大学分列二、三位。美国机构占据前十中的7 席,但单一机构发文量均低于15 篇,其中密歇根大学与渥太华大学并列第四,体现美国研究力量的分散化特征。

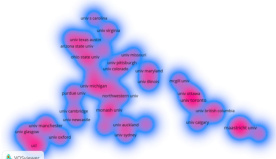

利用 VOSviewer 软件“Density Visualization(密度视图)”对研究机构展开合作网络分析,结果如图 3。文献来自1 250 个机构,根据元素密度填充颜色,密度越大越接近红色,表示合作越紧密;相反密度越小,则合作强度较弱或者不存在合作关系。可以看出,众多研究机构形成了几个较为明显的集聚区域,以美国高校为主的集聚区域,如德克萨斯大学奥斯汀分校、亚利桑那州立大学、俄亥俄州立大学等处于同一聚类。这些高校凭借其雄厚的科研实力和丰富的教育资源,在研究生科研能力培养的理论与实践研究方面处于前沿地位,彼此间可能存在频繁的学术交流与合作项目,共同推动该领域研究的发展。以英国高校为代表的另一集聚区域,包括剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院等,这些顶尖学府在研究生科研能力的跨学科研究、学术规范培养等方面有着深入探索,相互间的合作与交流也促使其研究成果不断涌现。此外,加拿大的麦吉尔大学、渥太华大学、多伦多大学等高校组成的集聚区域,以及澳大利亚的蒙纳士大学、悉尼大学、奥克兰大学等高校所在的集聚区域,也在研究生科研能力研究中展现出独特优势。不同集聚区域间也存在一定程度的联系,反映出该领域在全球范围内研究的融合趋势。

2.4 核心作者分析

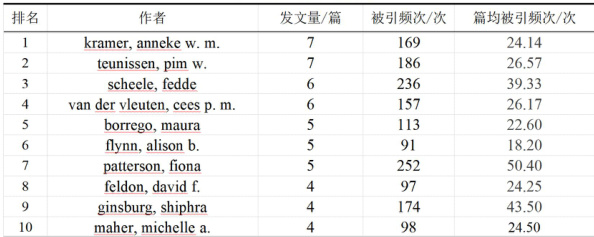

文献作者分析能够评估科研人员的成果产出,说明研究领域的力量分布状况,同时揭示该领域的核心贡献者[16],表 3 列举了发文量前10 的作者。数据显示发文量前 10 位的作者中,Patterson, Fiona 以5 篇发文量获得252 次总被引,篇均被引达  ,显著高于其他作者,被引用率高的文章可能包含对特定研究领域至关重要的研究思想和方法[17]。而发文量最高的 Kramer, Anneke W. M.(7 篇)和 Teunissen, Pim W.(7 篇)篇均被引分别为24.14 和 26.57 次,表明学术产出数量与影响力之间并非简单正相关。Scheele, Fedde(6 篇)与 Ginsburg, Shiphra(4 篇)分别以 39.33 和 43.50 的篇均被引频次表现出较强持续影响力,特别是 Ginsburg, Shiphra 虽发文量相对较少(4 篇),但篇均被引位列第二,反映出其研究的深度与学术价值。

,显著高于其他作者,被引用率高的文章可能包含对特定研究领域至关重要的研究思想和方法[17]。而发文量最高的 Kramer, Anneke W. M.(7 篇)和 Teunissen, Pim W.(7 篇)篇均被引分别为24.14 和 26.57 次,表明学术产出数量与影响力之间并非简单正相关。Scheele, Fedde(6 篇)与 Ginsburg, Shiphra(4 篇)分别以 39.33 和 43.50 的篇均被引频次表现出较强持续影响力,特别是 Ginsburg, Shiphra 虽发文量相对较少(4 篇),但篇均被引位列第二,反映出其研究的深度与学术价值。

根据普莱斯理论,发表论文数为 m 篇以上者为核心作者,  ,Nmax 为作者最大发文量。该研究中Nmax=7,可得 m≈2 ,故发文量2 篇或以上者为该领域核心作者。统计得出共有181 名核心作者,合计发表文献 412 篇,占论文总数 40.55% ,未达到 50% ,不满足普莱斯定律标准,因此该研究领域尚未形成核心作者群体[18]。通过VOSviewer 软件生成核心作者合作网络视图(图4),网络中的不同颜色表示相互合作的作者集群,节点大小表示发文

,Nmax 为作者最大发文量。该研究中Nmax=7,可得 m≈2 ,故发文量2 篇或以上者为该领域核心作者。统计得出共有181 名核心作者,合计发表文献 412 篇,占论文总数 40.55% ,未达到 50% ,不满足普莱斯定律标准,因此该研究领域尚未形成核心作者群体[18]。通过VOSviewer 软件生成核心作者合作网络视图(图4),网络中的不同颜色表示相互合作的作者集群,节点大小表示发文  。Kramer, Anneke W. M.、Teunissen, Pim W.等作者构成一个小型合作网络,彼此间存在较为紧密的合作联系,在一定程度上促进了研究的推进。其余作者之间合作次数较少。这表明在研究生科研能力研究领域,整体的作者合作交流并不充分。这种状况可能限制了知识的多元融合与创新,不同研究思路和方法难以充分交汇碰撞。作者间合作的缺乏,或许是由于研究方向的分散、学术资源分配不均,或是缺乏有效的合作交流平台等因素所致。总体而言,当前核心作者间合作情况亟待改善,通过加强合作与交流,有望进一步提升研究生科研能力研究的深度与广度,产出更具创新性和影响力的研究成果。

。Kramer, Anneke W. M.、Teunissen, Pim W.等作者构成一个小型合作网络,彼此间存在较为紧密的合作联系,在一定程度上促进了研究的推进。其余作者之间合作次数较少。这表明在研究生科研能力研究领域,整体的作者合作交流并不充分。这种状况可能限制了知识的多元融合与创新,不同研究思路和方法难以充分交汇碰撞。作者间合作的缺乏,或许是由于研究方向的分散、学术资源分配不均,或是缺乏有效的合作交流平台等因素所致。总体而言,当前核心作者间合作情况亟待改善,通过加强合作与交流,有望进一步提升研究生科研能力研究的深度与广度,产出更具创新性和影响力的研究成果。

2.5 关键词分析

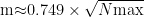

共现分析是文献计量学分析的类型之一,而关键词分析有能力揭示研究领域实质的更深层次观点,并确定当前研究的热点和未来的潜在方向[20][21]。利用VOSv 处理 得 据,将阈值设置为 10,得到122 个高频关键词。采用“Net-work Visu (聚类视图)” 呈现共 研究生科研能力研究主题聚类知识图谱,如图5 所示。图谱由五个主要的聚类簇构成,每个聚类簇 颜色进行区分,以便于识别和分析,图中节点的标签大小反映了相应关键词出现的频次,标签越大,表明该关键词在研究领域内的提及次数越高,突显其在该领域中的重要性[22]。

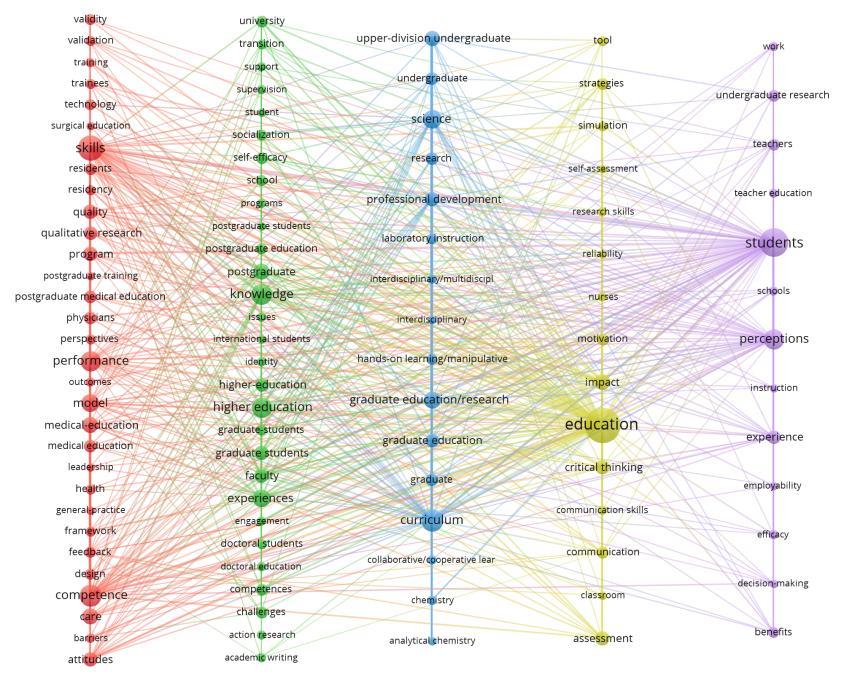

根据聚类结果,总结归纳出 5 个研究主题,见表4。聚类一主要聚焦于研究生科研能力培养的有效性验证、培训方法、技能提升以及绩效评估等方面。包括有效性、验证、培训、学员、技术、技能、质量、项目、绩效、模型、能力、领导、框架、反馈和态度等关键词。这一聚类反映了研究生科研能力培养过程中,对于培训策略的有效性、技能的实际应用以及领导力和态度等软技能的培养与评估的重视[23]。聚类二涵盖了研究生学术环境中的社会化过程、自我效能感的建立、学术互动以及个性发展等方面。包括社会化、自我效能、学校、知识、高等教育、教师、经验、挑战、过渡、支持、监督、程序、问题、个性、行动研究和学术写作等关键词。这一聚类突出了研究生在学术成长中需要经历的社会化过程,以及个性化发展在科研能力培养中的重要性。聚类三主要关注研究生在特定学科(如化学)领域内的科研能力培养,特别是跨学科研究和实践学习的重要性。包括科学、专业发展、实验室指导、课程、化学、跨学科、实践学习、协作和分析化学等关键词。这一聚类体现了跨学科科研能力对于研究生综合科研素质提升的重要性,以及实践学习在科研能力培养中的关键作用[24]。聚类四关注研究生在科研过程中所需的方法和技能,以及自我提升和评估的重要性。包括工具、策略、模拟、自我评估、研究技能、可靠性、动机、影响、教育、批判性思维和沟通技巧等关键词。这一聚类反映了研究生在科研过程中需要掌握的有效工具和方法,以及通过自我评估和反思实现持续自我提升的必要性[25]。聚类五关注研究生科研能力对其未来就业能力的影响,以及学生对于教育过程的感知和体验。包括工作、教师教育、学生、感知、指令、经验、就业能力、效能和利益等关键词。这一聚类体现了研究生科研能力培养与未来职业发展的紧密联系,以及学生对于教育过程的主观体验和感受对于其科研能力发展的重要性。

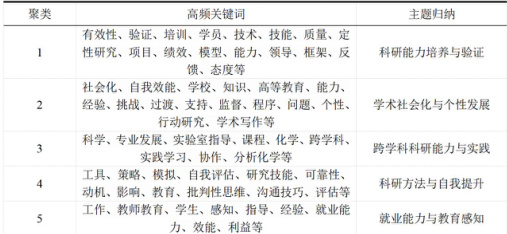

采用“Overlay Visualization(标签视图)”反映不同时间段的热点关键词,见图 6。颜色越接近黄色表示关键词出现的平均时间就越晚,颜色越接近蓝紫色关键词出现的平均时间就越早[26]。可以看出,较早的研究主要集中在“技能”、“有效性”、“态度”、“能力”、“专业发展”和“指导”等方面。这一时期的研究主要关注研究生科研技能的培养与提升,以及科研态度对科研能力的影响。随着研究的深入,关键词逐渐转向“定性研究”、“课程”、“评估”、“感知”和“工具”等方面。这一时期的研究开始注重科研能力的质性分析,通过深入访谈、案例分析等方法揭示研究生科研能力的内在特征与影响因素。同时,学者们开始关注科研能力培养的课程设置与评估方法,认为科学合理的课程设置和评估方法有助于提高研究生的科研能力[27],关注研究生对科研能力的自我认知与评估,以及这种认知对科研行为的影响。最新的研究更集中在“培训”、“框架”、“挑战”、“跨学科”、“批判性思维”、“就业能力”和“协作”等方面,重视研究生科研能力的培训与提升策略,试图构建科学的培训体系与框架。同时,面对全球化和知识融合的趋势,跨学科研究成为研究生科研能力培养的重要方向。此外,“批判性思维”和“就业能力”等关键词的出现表明研究生科研能力培养开始注重批判性思维和创新能力的培养,以及这些能力对就业市场的适应性。

3 研究结论与展望

3.1 研究结论

研究基于文献计量与VOSviewer 可视化分析,近二十年国际研究生科研能力研究呈现以下特征:研究规模呈“阶梯式”增长,划分为探索起步、增长调整、平稳发展和爆发增长四阶段,凸显政策与学科交叉驱动的研究热度;美国、英国、澳大利亚为研究核心力量,中国发文量居第四但国际影响力待提升;研究机构呈现集中化与区域合作特征,核心作者群体尚未形成且合作网络分散。研究主题动态演化,聚焦科研能力培养验证、学术社会化、跨学科实践、自我提升及就业能力五大方向,热点由“技能训练”转向“跨学科融合”、“批判性思维”与“就业适配”,反映复合型创新人才培养的转型趋势。总体而言,该领域虽初具规模,仍面临区域失衡、合作松散及核心力量分散等挑战,亟需强化跨学科整合与实践导向,回应全球创新驱动需求。

3.2 未来展望

3.2.1 深化跨界融合,增强交流合作

在当今科研领域,不同研究机构与学科领域间的深入交流与合作正日益凸显为科研创新的关键引擎。这种跨界合作不仅能够促进思想的碰撞与融合,还能为研究人员提供一个广阔的平台,让他们在分享各自的研究与实践经验时,共同探索并形成更多具有突破性的研究成果。然而,当前研究生科研能力培养方面存在一定的局限性,尤其是缺乏跨学科的核心研究团队,以及机构间与人员间交流合作不够紧密。为了打破这一局面,未来的研究工作需要致力于加强校际合作,积极推动跨学科研究单位之间的深入交流,从而构建起一个稳定且富有成效的合作研究网络。不仅能够为研究人员提供发掘新的研究思路的机会,还能促进优质资源的共享与整合,实现研究成果在不同学科领域的深度融合。此外,研究生的科研能力与其多种因素密切相关。随着跨学科培养逐渐成为研究生教育改革的重要方向,需要更加注重推进研究生跨学科培养的实践,并加大跨学科交流与合作力度。这将有助于拓展研究生的知识视野,深化其思维层次,从而更好地塑造其科研能力[28]。

3.2.2 转化研究成果,强调实际应用

研究生科研能力的培养,其目的远不止于满足学术研究的纯粹追求,核心价值更在于能够为社会发展和科技进步提供源源不断的动力。因此,研究生科研能力领域的研究需要更加重视如何将学术上的研究成果转化为实际生产力,如何将创新理念转化为推动社会前进的实际动力。具体而言,需要深入研究如何将研究生的科研成果与产业需求相结合,探索产学研一体化新模式。这不仅需要研究生具备扎实的学术基础,更需要他们具备敏锐的市场洞察力,能够准确地把握行业发展趋势,将研究成果转化为具有市场竞争力的产品或服务[29]。

3.2.3 预测发展趋势,把握政策导向

研究生科研能力主题的研究,作为一个动态且不断演进的领域,要求研究者具备敏锐的洞察力和前瞻性的视野,以不断跟踪并预测其未来的发展趋势。在这一过程中,必须充分利用现代科技手段,特别是先进的计量工具和方法,对研究生科研能力领域的各类研究进行详尽深入的计量分析。这种分析不仅能够帮助研究者揭示当前的研究热点,更能洞察出潜在的科研方向和趋势,为未来的研究提供有价值的参考。同时,必须紧密关注国家的方针政策,这些政策不仅代表着国家对研究生科研能力培养的重视程度,也指明了研究的前进方向。只有深入理解和把握国家的关注方向,才能确保研究生科研能力的培养与国家的发展需求相契合,为国家的科技进步和社会发展提供强有力的支持。

【参考文献】

[1] 教 育 部 、 国 家 发 展 改 革 委 、 财 政 部 关 于 加 快 新 时 代 研 究 生 教 育 改 革 发 展 的 意 见[EB/OL].(2020-09-21).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200921_489271.html

[2] 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 四 个 五 年 规 划 和 2035 年 远 景 目 标[EB/OL].(2021-03-13).https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm

[3]唐彪,张学敏,刘羽田.主持科研项目可以提升研究生科研能力吗?——基于重庆市研究生科研创新项目的实证分析[J].高教探索,2023,(03):79-85.

[4] 凌 鹊 , 刘 景 华 , 钟 云 华 . “ 准 硕 士 生 ” 学 业 准 备 对 科 研 能 力 的 影 响 研 究 [J]. 现 代 大 学 教育,2023,39(04):82-92+112-113.

[5]田敏,朱治安,王福芬,等.学术激情对研究生科研能力的影响机制[J].高等工程教育研究,2022,(02):186-191.

[6]Zhang F, Wang H, Zhang H and Sun Q.The landscape of flipped classroom research: a bibliometricsanalysis[J].Front. Educ,2024,9:1165547.

[7]Ding, X., Yang, Z.Knowledge mapping of platform research: a visual analysis using VOSviewer andCiteSpace[J].Electron Commer Res,2022,22:787–809.

[8]兰鑫,杜涛,暴来安,等.基于 VOSviewer 的水环境微塑料研究趋势分析[J].应用化工,2023,52(11):3148-3152.

[9]Bardakci, S., Soylu, M.Y., Akkoyunlu, B,et al.Collaborations, concepts, and citations in educational technology:A trend study via bibliographic mapping[J].Educ Inf Technol,2022,27:4321–4346.

[10]Wang, S., Chen, Y., Lv, X,et al.Hot Topics and Frontier Evolution of Science Education Research: aBibliometric Mapping from 2001 to 2020[J].Sci & Educ,2023,32:845–869.

[11]Cao M, Wang L, Zhang L, Duan J.Global publication trends and hotspots of molecular biomarkers in DILIfrom 1991 to 2020: A 30-year bibliometric analysis[J].Science Progress,2021,104(1).

[12]张晓冬,廖襄绮.中国院校研究的主题领域:动态与趋势——基于 CiteSpace 和 VOSviewer 的图谱解析[J].高等工程教育研究,2021,(02):128-134.

[13]Gamage, S.H.P.W., Ayres, J.R. & Behrend, M.B.A systematic review on trends in using Moodle for teachingand learning[J].IJ STEM Ed,2022,9:9.

[14]Tonbuloğlu, B., Tonbuloğlu, İ.Trends and patterns in blended learning research (1965 – 2022)[J].Educ InfTechnol,2023,28:13987–14018.

[15]王立柱,何云峰.基于 CiteSpace 的我国课程思政研究可视化分析[J].教育理论与实践,2022,42(24):27-31.

[16] 吕奕静, 张蓉. 近十年国内外在线学习研究综述— — 基于 CiteSpace 的可视化分析[J]. 成人教育,2023,43(06):47-58.

[17]Guo, X., Li, X.Development of online education satisfaction research in 2011–2022: A systemic review basedon bibliometric and content analysis[J].Educ Inf Technol,2024,29:3461–3496.

[18]林宝灯.近十年我国高等教育评价研究现状与前沿演进——基于 CiteSpace 知识图谱的可视化分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(05):233-240.

[19]Hajar, A., Karakus, M.A bibliometric mapping of shadow education research: achievements, limitations, andthe future[J].Asia Pacific Educ. Rev,2022,23:341–359.[20]Baako, I., & Abroampa, W. K.Research trends on ICT integration in Education: A bibliometricanalysis[J].Cogent Education,2023,10(2).[21]Nadi-Ravandi, S., Batooli, Z.Gamification in education: A scientometric, content and co-occurrence analysis ofsystematic review and meta-analysis articles[J].Educ Inf Technol,2022,27:10207–10238.[22]Kirby, A.Exploratory Bibliometrics: Using VOSviewer as a Preliminary ResearchTool[J].Publications,2023,11:10.

[23]潘炳如,顾建民.在培养过程中影响研究生创新能力的因素有哪些[J].江苏高教,2022,(02):74-81.

[24]包志梅.跨学科博士生科研能力培养状况研究——基于 48 所研究生院的调查[J]. 中国高教究,2020,(03):86-91.

[25] 郑 瑞 强 , 胡 军 华 . 培 养 研 究 生 科 研 能 力 的 行 为 逻 辑 与 机 制 创 新 [J]. 高 教 发 展 与 评估,2022,38(01):73-81+124-125.

[26]刘佳丽,胡申玲,周佩如,等.人工智能应用于血液透析的研究趋势:基于VOSviewer 的可视化分析[J].中国血液净化,2023,22(08):633-637.

[27]包志梅.高校课程教学对学术型博士生科研能力提升的影响——基于 7719 名学术型博士生的调查[J].现代教育管理,2022,(03):119-128.

[28]李晓虹,胡海霞.研究生如何走出“科研围城”?——基于国内外53 篇研究生科研创新能力定量文献的元分析[J/OL].中国人民大学教育学刊,2024,1-22.

[29]王刚,运飞宏,陈曦.面向新工科建设的高校研究生实践创新能力提升路径研究[J].黑龙江高教研究,2023,41(07):104-109.

Visualization and analysis of research on graduate student research capacity in the

last two decades

VOSviewer-based measurement perspectives

Ma Yana, Li Keb

(a.Institute of Intelligent Education; b. College of Computer and Information Science, Chongqing Normal University, Chongqing, China 401331)

[Abstract] Research ability as the core ability of graduate students, training graduate students with research ability is one of the keys to build a high- CI-E source documents in the Web of Science ensemble datab biblio etrics research methods as well as VOSviewer aduate research ability research in fiv core authors, keywords an rocess from skill cultivation ultivation; the research content foc and personality developm ment, and employabilit made: deep cross-border integ rch results and emphasizing practical application; predicting development trends and grasping policy guidance.

[Key words] graduate research capacity; VOSviewer; visual analytics; bibliometrics基金项目:重庆市教委人文社科(重点)项目“‘人工智能+’学科群逻辑模型与评价体系研究”(编号:yig242021);研究生科研创新项目“研究生学习内驱力动因探究与增效策略构建”(YZH24006)

作者简介:马燕,院长,教授,博士生导师,研究方向:社会网络、人工智能与教育、教育评价;李科,硕士研究生,研究方向:高等教育评价。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)