加快“近零碳”企业培育与新能源产业生态圈协同发展的实施路径研究

李慧姝 陈洋 刘静静 吴剑坚

苏州经贸职业技术学院信息技术学院 江苏苏州 215009

1 研究背景

在全球气候治理加速推进的大背 明确提出 双碳” 目标,即 2030 年前实现碳达峰,2060 年前达成碳中和。这 展的关键动力。苏州,作为长三角地区重要的经济强市 23 年,苏州在《2023 胡润中国新能源产业集聚 能源产业高质量发展三年行动计划(2024-2026 年 能源 业集群和应用示范区,全市新能源产业产值(含新能源汽车及零部 亿

2025 年苏州市社科联设立的“人文经济学研究揭榜挂帅专项”明确要求通过“调研、走访、座谈等方式掌握翔实数据”,为政策制定提供坚 支撑。 本研究紧密响应这一政策导向,旨在有效破解苏州新能源产业发展中存在的产业分散化、技术瓶颈制约以及市场应用不足等难题,深入探索“近零碳”企业与新能源生态圈协同发展的系统性路径,积极探索和提供切实可行、具有操作性的绿色转型方案。

2 研究内容

2.1 新能源产业链瓶颈诊断

近年来,苏州新能源产业规模呈现持续快速扩大的良好态势。然而,在产业规模扩张的背后,产业链关键环节存在严重缺失问题,具体表现如下:

氢能产业链断层:液氢储运技术作为氢能产业发展的关键瓶颈,至今尚未取得实质性突破。同时,加氢站网络覆盖率极低,这使得氢能示范项目难以实现规模化推广应用,严重阻碍了氢能产业的发展进程。

储能技术短板:当前,电网级储能系统成本居高不下,成为制约储能产业发展的重要因素。储能技术

业层面的推广应用严重滞后,无法满足企业对能源存储和灵活调配的需求。

数字协同不足:在能源生产与消费环节,数据孤岛现象极为突出,不同部门、企业之间的数据难以实现有效共享和互联互通。

2.2 “近零碳”企业培育模式分析

当前,苏州在“近零碳”企业培育工作中主要面临以下三大痛点:

标准体系缺失:目前,国内尚缺乏统一明确的“近零碳”企业认证标准以及科学规范的碳排放核算规范。这使得企业在推进“近零碳”转型过程中缺乏明确的指导和依据,不同企业对“近零碳”的理解和实践存在较大差异,不利于“近零碳”企业培育工作的有序开展。

政策碎片化:虽然政府出台了一系列如税收优惠、绿色信贷等支持企业低碳发展的政策,但这些政策缺乏系统性和连贯性,未能形成覆盖企业全生命周期的完整支持链条。企业在享受政策红利时面临诸多障碍,政策效果大打折扣。

技术转化滞后:高校实验室拥有丰富的科研成果,但由于缺乏有效的技术转移转化机制和平台,成果中试转化率低,导致大量科研成果无法及时转化为现实生产力,制约了“近零碳”技术的产业化应用和推广。

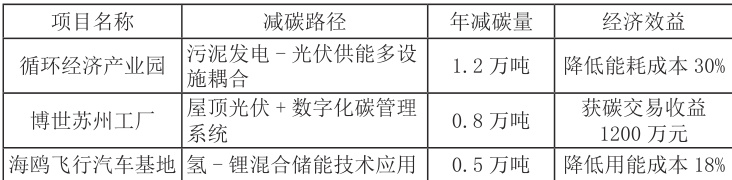

表1 苏州市典型“近零碳”实践案例比较

2.3 产业生态圈协同机制研究

针对苏州九大新能源产业园存在的同质化倾向问题,本研究重点从以下几个方面进行分析:产业布局优化空间:经调研发现,各园区主导产业高度重叠,缺乏清晰明确的差异化定位。

基础设施协同需求:当前,虚拟电厂调度能力不足,难以实现对分布式能源的有效整合和优化调

政策工具创新:碳账户、绿色供应链等新型管理工具在苏州新能源产业中的应用尚处于起步阶段,其应用潜力有待进一步挖掘和释放。

3 具体实施策略

3.1 产业布局优化:构建“一核多极”新能源集群

重点企业基地:聚焦光伏与智能储能领域,大力推广“光储直柔”建筑技术。通过示范项目的引领作用,推动光伏与智能储能技术在建筑领域的广泛应用,提高能源利用效率,实现能源的清洁化和智能化供应。氢能产业园:着力打造液氢储运技术研发中心,加大在液氢储运技术研发方面的投入力度。逐步完善加氢

网络布局,贯通“制- 储- 运- 用”全产业链条,为氢能产业的规模化发展奠定坚实基础。

配套区:重点发展海上风电叶片循环利用技术,建立完善的复合材料回收再利用体系。通过技术创新和产业模式创新,实现海上风电叶片等复合材料的循环利用,降低产业发展对环境的影响,提高资源利用效率,推动海上风电产业的可持续发展。

3.2 技术突破路径:构建三级协同创新体

政府牵引层:设立新能源专项科研基金,重点支持氢 - 锂混合储能、V2G(车网互动)技术等关键领域的科研攻关。同时,建立知识产权快速确权机制,缩短专利审批周期,提高科研人员的创新积极性,加速科研成果的转化和应用。

企业主导层:企业充分发挥引领作用,发布技术需求清单,联合高校共建研发中心,采用“揭榜挂帅”攻关模式,吸引各方科研力量参与技术难题的攻克,提高企业的技术创新能力和核心竞争力。

高校攻坚层:依托高校—市能源集团共建的中欧氢能创新中心,建立“实验室- 中试基地 - 产业园”三级转化体系,明确规定成果转化收益分配下限,充分调动高校科研人员的积极性,促进高校科研成果的有效转化和产业化应用。

3.3 企业梯度培育体系

针对不同发展阶段的企业,实施精准赋能策略:

初创期:为企业提供免费的ESG 诊断服务,帮助企业了解自身在环境、社会和治理方面的表现和差距。同时,给予绿色信贷贴息,降低企业融资成本,缓解企业资金压力,助力初创期企业顺利发展。

成长期:将企业纳入“绿色工厂培育库”,建立“培育企业→3A 级→省级→国家级→零碳工厂”进阶通道。成熟期:支持企业接入碳普惠交易平台,开展碳资产开发与融资业务。帮助成熟期企业充分利用碳市场,实现碳资产的增值,进一步提升企业的经济效益和环境效益。

3.4 生态圈协同建设

智慧能源网络:加大基础设施建设投入,扩建充电桩,推广“光储充一体化”电站。同时,构建虚拟电厂,实现能源的智能化生产、存储、分配和消费,提高能源利用效率,保障能源供应的稳定性和可靠性。

政策闭环设计:推行企业评级制度,根据企业的碳排放情况和低碳发展成效进行评级。对 AAA 级企业给予奖励性政策倾斜,激励企业积极降低碳排放。

区域协同机制:建立长三角碳市场联动交易平台,促进长三角地区碳市场的互联互通和协同发展。探索跨区域绿电认证互认机制,推动绿电在更大范围内的流通和交易,提高绿电的市场价值,促进区域间新能源产业的协同发展。

4 可能遇到的困难及解决办法

4.1 产业链协同困境

困难:苏州各大新能源产业园分属不同行政区,由于财税体制的差异,各行政区在产业发展过程中往往从自身利益出发,导致产业协同动力不足。

对策:成立市级新能源产业协调办公室,对各园区的考核指标进行统筹管理,设置协同发展权重,将园区之间的协同发展情况纳入考核体系,提高园区参与协同发展的积极性。同时,对氢能储运等薄弱环节实施 “链主企业 + 专项基金”双扶持政策,对新落户的氢能企业给予五年所得税减免,吸引更多企业进入该领域,壮大产业规模,促进产业链协同发展。

4.2 技术转化资金缺口

困难:在新能源关键技术的中试阶段,资金需求量巨大,且尝试过程风险较高,社会资本出于风险考虑,参与度较低,导致技术转化面临严重的资金缺口。

对策:设立风险补偿资金池,对尝试失败项目补偿一定损失,降低社会资本参与尝试的风险。同时,发行绿色科技创新债券,吸引保险、养老金等长期资本进入,拓宽技术转化的融资渠道,为新能源技术的中试和产业化提供充足的资金支持。

4.3 企业转型成本约束

困难:对于中小企业而言,光伏改造等低碳转型项目投资回收期较长,使得企业改造积极性严重不足。资金压力和投资回报的不确定性成为中小企业参与低碳转型的重要障碍。

对策:推行“合同能源管理 + 绿色担保”模式,由国企能源公司先行投资进行光伏改造等项目,企业以节能收益分期偿付投资成本。同时,建立设备融资租赁平台,为企业提供免息租赁服务,降低企业一次性投资压力,提高企业参与低碳转型的积极性。

5 结论

苏州在推进“近零碳”转型过程中,需要构建技术突破 - 产业协同 - 制度创新三位一体的生态系统,具体如下:

技术层面:通过“高校基础研究- 中试基地孵化- 企业产业化”的创新路径,加速氢能储运、智能电网等核心技术的突破。高校发挥基础研究优势,为技术创新提供理论支撑;企业则负责将成熟技术转化为实际产品和服务,实现技术的商业化应用。

产业层面:依托九大园区的差异化定位(如光伏、氢能、风电等),打造互补型产业集群。市级产业基金发挥引导作用,优化资源配置,促进各园区之间的协同发展,形成产业合力,提升苏州新能源产业的整体竞争力。

制度层面:创新“碳效码”评级、绿色供应链管理等政策工具,建立企业梯度培育机制。根据企业的发展阶段和低碳表现,提供针对性的政策支持和引导,激励企业不断提升自身的低碳发展水平,推动“近零碳”企业的培育和发展。

未来,苏州还需进一步探索低空经济(如氢能飞行汽车)、氢电融合等创新场景,并通过区域碳市场联动放大协同效应。低空经济和氢电融合作为新兴领域,具有巨大的发展潜力,将为苏州的新能源产业发展注入新的活力。同时,加强区域碳市场联动,能够促进资源的优化配置,提高碳市场的运行效率,进一步推动苏州“双碳”目标的实现。

本研究提出的实施路径,不仅为苏州落实“双碳”目标提供了具体可行的操作方案,也为同类工业城市推动绿色转型提供了具有参考价值的理论框架和实践范例,助力我国新能源产业生态从单点突破迈向系统革新的新阶段,为实现经济社会的可持续发展贡献力量。

参考文献:

[1] 苏州市统计局。苏州能源消费结构分析报告(2023)[R], 2024.

[2] 孙建江。苏州新能源产业园差异化发展路径研究 [J]. 区域经济评论,2025(2):45-53.

[3] 人文经济学研究揭榜挂帅专项申报指南 [Z]. 苏州市社科联,2025.

[4] 李政等。氢能产业链瓶颈突破路径 [J]. 中国工程科学,2024, 26(1): 112-120.

[5] 循环经济产业园 “负碳” 运营案例研究 [R]. 国家发改委低碳试点简报,2025 (16).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)