培育数字原住民的AI 素养:初中阶段人工智能教育的核心目标与教学策略

于春梅

江苏省宿迁市泗洪县育才实验学校,223900

江苏省宿迁市泗洪县育才实验学校 223900

1. 引言:数字原住民的AI 素养培育需求

作为与互联网、智能设备同步成长的“数字原住民”,当代初中生的认知方式与技术交互模式呈现沉浸式、交互性、自主化特征。教育部《中小学人工智能通识教育指南(2025 年版)》明确指出,初中阶段需“强化技术原理与基础应用,依托项目式学习完善系统认知,培养伦理意识”。然而当前教学存在三重矛盾:

认知层面:学生技术体验碎片化与系统性知识建构的脱节实践层面:工具应用能力与伦理思辨能力发展的失衡资源层面:区域间师资设备配置不均导致的教育公平挑战

本研究立足初中生认知发展关键期,构建 AI 素养目标体系与落地路径,回应“培养什么人”和“如何培养”的核心命题。

2. 核心目标:初中阶段AI 素养的四维框架

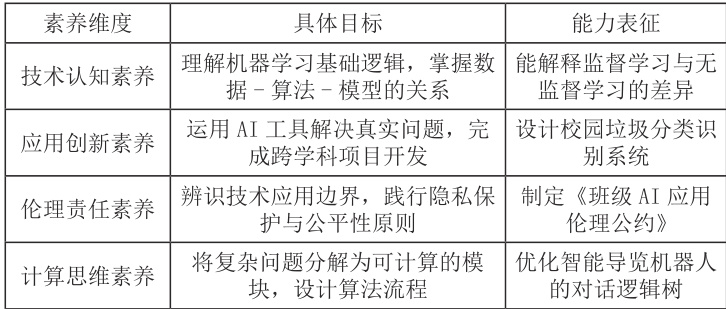

于政策导向与学生发展需求,构建四位一体的AI 素养目标体系(表1

表1 :初中阶段AI 素养核心目标体系

四大维度需实现三重整合:

2.1 知识—技能整合:从原理认知到工具操作的闭环,避免“学用脱节”,让学生在理解AI 原理的基础上,掌握实际应用能力。实施路径:

认知层(理论理解):通过可视化工具直观展示神经网络训练过程,理解“数据→特征→模型”的关系。对比监督学习(如图像分类)与无监督学习(如聚类分析)的差异,分析不同算法的适用场景。

技能层(实践操作):使用低门槛AI 平台训练自定义模型。结合编程优化模型参数,观察准确率变化,形成“调参→评估→优化”的闭环。

2.2 人—机能力整合:人类批判性思维与机器计算优势的协同,如生成式内容逻辑验证,避免过度依赖 AI,培养“人主导、机辅助”的协作能力。实施路径:

批判性验证:对AI 生成内容进行逻辑校验,识别潜在错误或偏见。设计“人类+AI”协作任务,先由AI 生成作文大纲,再由学生补充细节并修正逻辑漏洞。

优势互补:人类负责创意、伦理判断,机器负责高效计算。例如在“AI 新闻侦探”项目中,学生用大模型生成虚假新闻样本,再通过关键词分析、事实核查工具和人工推理,识别AI 生成内容的潜在误导性。

2.3 个体—社会整合:个人创新实践与社会责任意识的统一,体现技术向善价值观,避免技术滥用,培养“技术向善”的价值观。一是个人创新:鼓励解决真实问题,强调技术的社会价值。通过创客比赛、黑客马拉松等形式激发创造力。二是社会责任:开展技术伦理辩论,制定《AI 应用伦理公约》,分析AI 的社会影响案例,探讨如何规避风险。

通过这三重整合,AI 素养教育不仅能提升学生的技术能力,更能培养其批判性思维、伦理意识和社会责任感,最终实现“技术为善”的教育目标。

3. 教学策略:基于“体验—探究—创造”的实践路径

3.1 情境化 PBL 项目设计

以真实社会问题为锚点,设计阶梯式项目群:

基础层(技术感知):如利用图像分类模型构建“校园植物识别图鉴”,理解数据标注与模型训练流程,素养指向:技术认知 + 计算思维。

进阶层(系统开发):如“智能校园导览机器人”项目,综合应用 NLU 技术设计多轮对话逻辑,植入隐私过滤规则,素养指向:应用创新 + 伦理责任。

3.2 工具链阶梯化训练

构建 “体验→修改→创造”三阶工具应用框架:

体验层:AI 绘画工具→生成唐诗配图(兴趣激发)

修改层:调整聊天机器人对话规则→优化校园问答助手(逻辑修正)创造层:用机器学习平台训练垃圾分类模型(原创开发)。

3.3 跨学科融合教学

突破信息科技课堂局限,构建多学科知识联结:

语文融合:分析AI 生成古诗的平仄规律,对比人工创作差异生物融合:用聚类算法处理物种特征数据,辅助生物分类学习伦理融合:通过“算法偏见”案例分析,开展技术伦理辩论

3.4 反思性对话机制

建立双循环反思模型促进素养内化。

技术循环:项目日志→模型评估报告→优化迭代方案

伦理循环:情景剧模拟→伦理准则制定→社会影响论证

如在“人脸门禁系统”项目中,学生发现模型对深肤色同学识别率低,由此展开“技术公平性”辩论,最终提出“数据多样性补偿算法”改进方案,同步撰写《人脸识别应用风险防范手册》

4. 挑战与对策

4.1 师资能力瓶颈破解

校本研修:组建“AI+ 学科”双导师教研组,开发《初中 AI 教学指南》校本手册

高校联动:依托“教联体”机制开展教师认证培训

4.2 资源不均衡解决方案

工具包分层配置:

基础校:配备轻量级AI 实验盒(单机版机器学习工具)示范校:建设AI 创客空间(含机器人开发套件)资源共享机制:利用国家智慧教育平台开放公益课程

4.3 评价体系重构

建立三维动态评价矩阵:

技术维度:模型准确率/ 算法效率 → 作品评价伦理维度:风险识别深度/ 解决方案合理性 → 辩论评分发展维度:学习档案轨迹分析 → 素养成长图谱

5. 结论

当机器学会思考,教育更需教会人如何思想。初中 AI 教育的终极使命,是培育驾驭技术的清醒头脑与温暖心灵——这恰是数字原住民通往未来的通行证。初中阶段 AI 素养教育需把握三重定位 : 一是认知定位:从“技术消费者”转向“批判性设计者”,破除“算法黑箱”迷思;二是课程定位:以《指南》为纲,构建“工具实践 - 伦理思辨”双螺旋课程结构;三是社会定位:培育技术向善的数字公民,锚定中国式AI 教育的人文价值。

该定位体系凸显了 AI 教育从技术素养向数字公民素养的范式转变,在工具理性与价值理性的辩证统一中,为培养具有文化自信的创新型人才提供了理论框架与实践路径。

参考文献:

[1] 教育部.《中小学人工智能通识教育指南(2025 年版)》[Z]. 2025.

[2] 教育部.《义务教育信息科技课程标准(2022 年版)》[S]. 2022.

[3] 稳步推进中小学人工智能教育 [N]. 科技日报,2025-06-06.

[4] 新东方智慧教育推出 AI 通识公益课 [EB/OL]. 中华网,2025.

[5] 叶依薇 . 中小学人工智能教育的校本实施策略 [J]. 教育创新,2023(12).

[6] 江波. 中小学人工智能课程指南[M]. 华东师范大学出版社,2025.

[7] 顾小清等. 人工智能教育应用的伦理风险与应对路径[J]. 电化教育研究,2023.

[8] 李锋. 面向核心素养的中小学人工智能课程设计[J]. 中国电化教育,2022(10).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)