聚焦思维活力:小学深度阅读的应然选择

滕凌燕

太仓市明德小学 215431

教育家杜威在其《经验与教学》一书中强调:好的教学必须能唤起儿童的思维。思维探索与发现事物的内部本质联系和规律性,是认识过程的高级阶段。 在杜威看来,如果没有思维,那就不可能产生有意义的经验。因此,要想有深度的阅读课堂,必然需要聚焦学生思维活动,唤醒和发展学生思维。在教学过程中关注语文阅读要素目标,根据学生认知特点,设计科学的学习活动,引导学生自主探究,发现知识的本质,提高思维的品质,让语文课堂充满活力。

一、自在的小组活动,孕育思维的舒展

创设合作情境、营造合作学习的氛围能够有效调动学生学习的积极性,在平等、开放的生生对话中,发展创造思维,进而促进知识的深刻的理解,促进深度阅读的发生。语文教学中教师应该根据语文教学的特点和学生需要,依据教学内容创设形象直观的阅读情境,调动学生的情感体验,营造合作学习氛围,提高语文教学的成效。例如:阅读教学中的角色表演,设身处地地理解人物形象。

笔者在教学《狐假虎威》一课时,关注到童话故事的情节性和表演性特点,结合课后习题中第二个问题:“分角色演一演狐狸和老虎,并把描写它们的词语表现出来。”组织教学,引导学生进行表演。这里不仅需要学生理解故事的大体内容,更要能体会角色语言、心情和性格的不同。而在此处创设情境设置小组合作活动正是为了突破这个难点。

小组活动中一位组员担任导演,其余组员分别饰演一个动物角色。在排练的过程中组员们激烈讨论,不仅关注角色的台词,还能关注他们的站位、动作和表情。一个小导演说到:“小动物们应该在狐狸和老虎前面,他们要往狐狸身后看。”另其他小演员也附和起来:“对对对,他们还应该站得远一点,狐狸和老师是往森林深处走去的。”“老虎不能笑!‘半信半疑’可以皱一皱眉头。”“狐狸‘摇头摆尾’肯定很神气,你把头抬起来一点。”你一言我一语的出谋划策中学生的思维在平等安全的交流氛围中打开。最后的小组展示每位组员都全情投入,每个角色都活灵活现。

可见,课堂教学不应该是“学究”式的逐字逐句拆分讲解,而应是自由灵动,思维舒展的。教师根据学生的实际学情,创设小组合作的学习情境,引导学生在自主的对话合作中实现对文本语言的深度理解,享受“小组活动”带来的最活跃、最积极的言语实践与思维训练,实现思维的舒展。

二、自主的思辨阅读,延展思维的深度

思辨性阅读是指通过科学引导,让学生抱着质疑与批判的理性态度来阅读文本。2通过提出问题,思考并自主解答,最终对文本产生深度理解、对文本背后的意蕴有深刻领悟、对作者的巧妙构思有深切把握,从而实现学生言语能力与思维品质的发展。因此,教师在阅读教学中需要巧妙设计,引导学生围绕中心问题进行思辨阅读。中心问题的设计应该清晰明了,且需要与教学目标有紧密联系。

在开展《苹果树上的外婆》整本书阅读交流活动时,为了帮助学生在感受趣味盎然的情节的基础上,发现主人公安迪心情的变化及原因从而感知他成长的过程,理解作者的巧妙构思,笔者设计了具有思辨性的问题引导学生进行深入思考。在与学生从多方面对比外婆和奶奶的不同后,自然引出问题:既然外婆如此有趣,给安迪带来这么多的快乐,而奶奶却是这样普通,那么是否可以把奶奶这个人物的相关情节去掉?问题一出,大多数学生表示不应该去掉。有的认为,安迪的同学们都是既有外婆又有奶奶,因此安迪只有外婆仍然不够幸福。有的学生认为,外婆是想象的,生活在现实生活中的安迪还是需要一个实实在在的奶奶。这样的思考是学生最真实的反应,天真的回答中已然见到学生开始了思辨性的阅读。

在初步引导学生思考小说人物设置的问题后,笔者又进一步提问:如果说奶奶不能去掉,那调换一下奶奶和外婆的出场顺序是否可以?这时,学生们的意见不再统一。这时,笔者趁势再次提问:安迪的心情是否因为外婆和奶奶的出现而产生变化,原因又是什么?引导学生通过安迪心情的变化感知两个重要人物对安迪心灵成长的影响。在学生完成心情变化曲线图的过程中逐步清晰:安迪在外婆那里得到的是愿望的满足,在奶奶这儿安迪感到自己被需要,产生了强烈的幸福感。这是安迪的成长心路历程,也是我们每个人的成长历程。

一次次的提问,一次次引发学生的思考,从情节梳理到人物特点归纳,从文本阅读到写作探秘,在不断的对比、思辨过程中,学生逐步由感性认识到理性思考,延展了学生的思维深度。

三、自能的多元表达,凝练思维的独创

信息的收集与梳理能力是提升学生语文素养的一个重要方面。相关语文要素的培养如一根线贯穿部编版语文教科书的始终。在信息收集与梳理的过程中,教师应该尊重、鼓励学生对文本信息进行多元的表达,从而彰显学生个性化的理解,凝练思维的独创性。

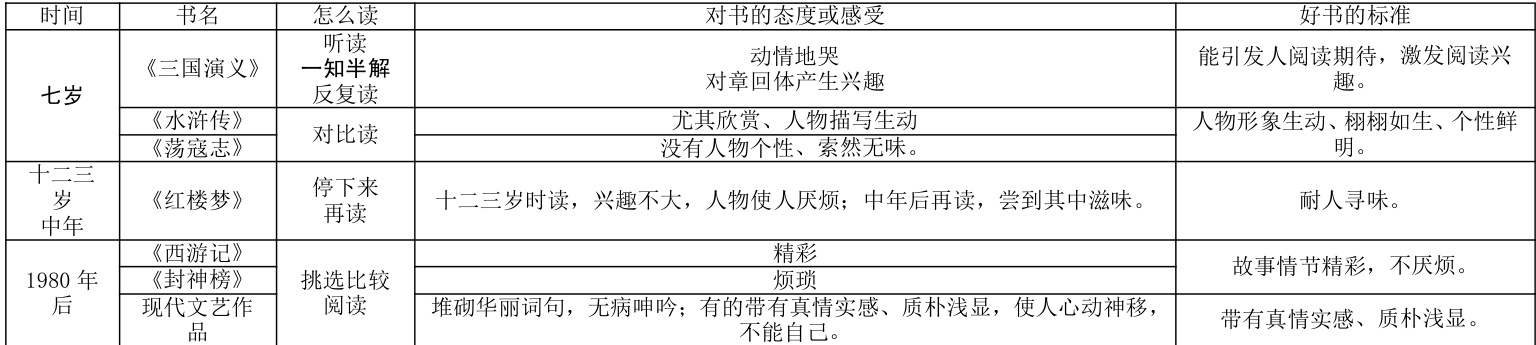

部编版小学语文五年级上册《忆读书》一文是一篇叙事散文,作者冰心按时间顺序,回忆自己童年时期的读书经历、多年的读书经验、选书的标准以及读书的方法,表达“读书时我生命中最大的快乐”“读书好,多读书,读好书”等感悟。

本课内容较多,信息量比较大,学生初读过后能够大致梳理课文信息,把握具体内容,知道作者的读书经历,以及作者认为的好书标准。但是可能会出现缺漏信息或者提取不准确的情况。如,学生很容易找到作者阅读《红楼梦》的时间是“十二三岁”,却容易忽略作者在“中年以后”仍然在读这本书;在找阅读书目时,学生容易忽略《荡寇志》这本书,需关注“没有人物个性”这句话,从而获知《荡寇志》也是作者读过的书籍之一。

笔者引导学生运用不同的方法梳理出作者的读书经历,说出作者对“好书”的看法。

有的学生在圈画书中关键词句的基础上用自己的语言将散落在文章各处的信息进行总结归纳,以句子的形式梳理。

1.七岁时自己读《三国演义》,因为对舅父讲《三国演义》无限期待

2.读了《水游传》,觉得书中人物都有极其生动的性格;《荡寇志)中的人物则没有个性。

3.十二三岁读了《红楼梦》兴趣并不大;中年后再读,才理解其中味有的同学将信息进行重新规整,制作了让人一目了然的表格。

还有的同学,根据作者阅读时间的不同,借助流程图和思维导图进行归纳概括。

学生们根据自己的喜好和能力特点,选择采用不同的形式进行信息的归纳与梳理,在分条表述、列表整理等过程中,文本条理便清晰展现在学生面前,将感性的文字通过直观的方式呈现,让学生的思维可视化,不同的形式体现了学生思维的创造性。

语文阅读教学,不应该仅仅是停留在浅层次的语文知识的获得与积累上,更重要的是语言的建构与运用、审美的鉴赏与创造……而这些目标的达成都离不开学生思维品质的提升。小学语文教师的阅读课堂,不应忽视学生阅读思维的培养,只有引导学生在阅读活动中建构科学的思维方式,充分给予学生空间展现思维的活力,才能在阅读过程中实现与文本的互动,与作者的互动。

[1]刘颖,苏巧玲.《医学心理学》[M].北京:中国华侨出版社,1997:27.[2]郭建芬.《高中语文思辨性阅读教学实践研究》[D].语文教学通讯(学术刊),2019.2.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)