深度学习视域下“文化自信”培养策略探究

甘木兰

新兴县田家炳中学 527400

“文化自信”是指学生认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心。通过语文语文学习,热爱中华文化,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,关注和参与当代文化生活,初步了解和借鉴人类文明优秀成果,具有比较开阔的文化视野和一定的文化底蕴。[1] 深度学习的过程有助于学生培养“文化自信”。“深度语文教学是基于新的语文知识观,针对传统语文课堂教学过于注重表层的符合教学而提出的一种新的教学理念,指学生通过实践学习和情境化学习,进入语文知识的内在逻辑形式和意义深度,提升语文能力,发展思维能力,养成良好的品性,实现语文滋养学生的心灵,达到立德树人的目标。”在我国,虽然已经大力提倡素质教育,国家和社会希望学校培养出德智体美劳全面发展的社会主义接班人。但是现在的教育尤其是乡镇教育仍然以应试教育为主,笔者以统编版教材七下第三单元写作《抓住细节 < 以家乡的传统节日 > 为例》为例,通过情境创设、实地调研、具身体验、对比归纳、细节写作实践,探索深度学习视域下语文课堂中“文化自信”的培养策略。

一、创设真实情境,促进深度学习发生,激发文化自信。

深度学习强调创设情境和设计具有挑战性的项目化学习,对知识进行深度加工。笔者在《抓住细节 < 以家乡的传统节日 > 为例》的写作教学中,设计了有关“寻访家乡的传统节日”这样一个真实的生活情境,让学生了解身边传统的节日,以“天堂镇的风俗文化— —抢花炮”为活动背景,学生观察“抢花炮”这样一个传统文化的场景,并进行细节刻画。在真实的情境中,学生对生活中的真实场面进行写作,促进对写作的深度学习,激发文化自信。

二、强化具身体验,进行项目化实践,促进文化深度理解。

深度学习建立在学生身与心高度统一的基础之上。具身认知理论认为,人的认知和心智很大程度上与身体的属性相关,大脑通过身体与外部世界的互动,对高级认知过程的理解起着关键的作用。[2] 语文课堂中,学生对中华文化的理解和认知,是通过不同器官共同形成身体体验的结果。本单元的作文尝试通过实地调查家乡的传统节日,如参加家乡的元宵节——烧大炮,做好调查表,并亲身实践,并写成作文。学生在特定的场面中,亲身体验家乡浓厚的文化特色,促进对文化的深度理解。

三、深度调查与对比,讨论和评价,增进文化认同。

在思辨性阅读与表达任务群相关内容中要求,“引导学生在语文实践活动中,通过阅读、比较、讨论、写作等方式,培养学生的思维能力。”本次写作借助学生观察调查身边的传统节日,然后再课堂上讨论,再展示结果,接着进行场面细节描写,让学生在实践中学会关联、对比和归纳等深度学习,然后进行写作《我家乡的传统节日》,增进学生对家乡文化的深度认同。

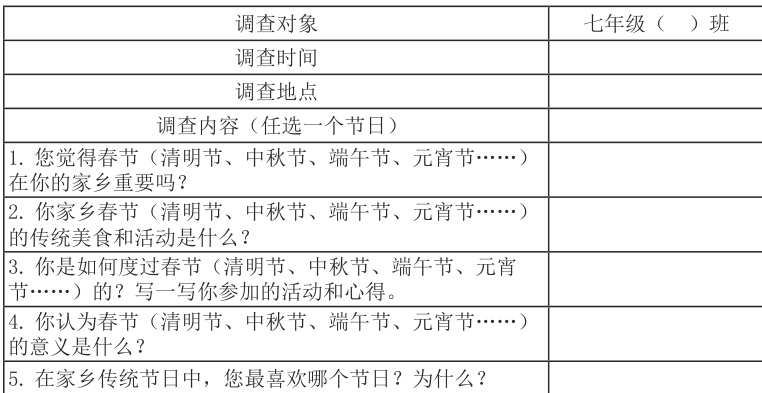

(一 )学生通过搜集资料,调查访问了解家乡的风俗及其特点。调查表如下:

《家乡的传统节日》调查表

学生能积极参与调查实践,有些同学参加“元宵节的烧大炮”,并去抢花炮,在课堂中和同学们分享,同学们课堂学习兴趣很浓厚。

(二)鉴赏细节描写,对风俗进行探究和描述,认同家乡文化。

首先,在课堂中,教师先让学生观看新兴县有特色的节日图片: 天平镇的舞火捞、天堂镇内洞烧大炮、新城镇舞火龙三幅图片,让学生猜图片,然后引 有些学生说场面、有些学生说人物,然后引导学生学会观察图片中的细节, 文学作品中对人物动作、语言、神态、心理、外貌以及自然景观、场面气氛、 细节描写作用:能生动地刻画出场面,给人以逼真形象之感;可以成功传达出人物的内心世界, 让人物血肉丰 进而让人感受栩栩如生;深化了文章的主题。

其次,在任务二的讲授怎样刻画细节,教师设置了三组阅读让学生进行对比鉴赏:

第一组:

片段一:我很急切地去看抢花炮。

片段二:今年正月二十下午四点多,我就迫不及待地走到烧大炮的会场,观看烧大炮活动。走到会场那,早已是人山人海了,热闹非凡。在大炮点燃前,烧了一串长长的鞭炮,在鞭炮的“噼叭”声中,我像等待喂吃的猴子一样,心急如焚。

教师引导学生观察第一组描写,哪个片段描写好?好在哪里?学生能分辨出片段二好,大部分学生能说出片段二运用了心理描写的词语,如“迫不及待”“心急如焚”,心理描写更能表现人物观看抢花炮的迫切心情。

片段一:一群人去抢炮圈。

片段二:鞭炮终于烧完了,随着“轰”的一声,第一炮“如意炮”直插云霄。人们不约而同举头张望。只见炮圈在空中飘舞了几圈后降下来了,一群人像狼群抢食一样争先恐后地去抢那个好意头的炮圈。

教师接着展示第二组阅读,学生兴致很高,抢着说片段二的场面好,运用了动作描写,如“插”“举头”“飘舞”“降”“抢”,锤炼动词,细化动作、延长过程的描写更生动形象表现现场的热闹、激烈,让人身临其境。第三组:

片段一:抢炮场面很热闹。

片段二:接着鞭炮声又再响起,锣鼓喧天,两只醒狮出场表演,只见一只狮子抬起头,不停的摇头晃脑,好像向人们问好,又像是在逗小孩开心 ; 另一只狮子将身挺直,威风凛凛的样子。现场观众马上报以热烈的掌声。那串长长的鞭炮烧完了,醒狮表演完毕,刚才抢大炮的人也休息够了,第二炮“仔炮”又要发射了……他乐颠颠地去领取了一封大利是,人们都羡慕地说:“哇,他今年一定行大运!

教师展示第三组阅读,让学生到黑板圈画,学生能踊跃参加,能找出动作“见”“摇头晃脑”“挺直”“发射”……语言描写“哇,他今年一定行大运”;环境描写“锣鼓喧天”“现场观众马上报以热烈的掌声”,因为有些学生曾亲身到现场,实地调查,平时对作文不感兴趣的学生都表现很热烈的学习热情。多种细节描写手法的运用,让学生更真实体验现场气氛,认同家乡文化。

在学生阅读对比鉴赏之后,教师引导学生写一写自己参加一次风俗活动的场面。(不少于100字)在介绍的时候,可以适当写写自己对这种风俗的实际体验。重点描写活动现场的情况和自身的感受。

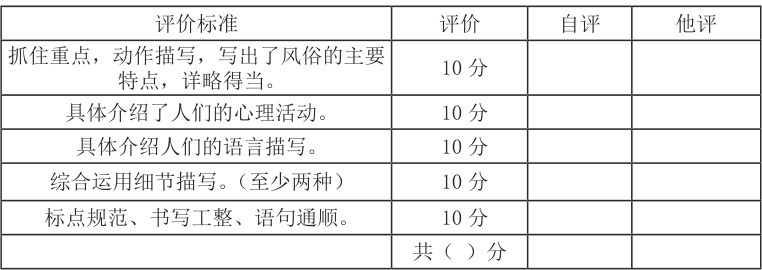

(三)及时评价,深度反思,落实核心素养

深度学习的语文课堂,学生评价的过程是发现和验证成果的过程,也是教师和学生验证如何通过学习有效实现目标的过程。因此,深度学习的评价,不仅是过程性评价,更是一种全面的综合性评价和反馈。本节课通过细节描写中的动作描写、心理描写、语言描写和环境描写等进行评价,深度反思,更恰当还原家乡文化的场面现场,体验家乡文化的魅力,进行热爱和传承家乡文化,增强文化自信。

展示片段写作评价量表,如下:

运用评价量表,让学生小组互相讨论,然后进行展示发言,借助评价引导学生反思过程,组织学生互相评价时,教师提出指导意见,引导学生内化标准要求、把握评价尺度,在评价中学会评价。在课堂的互动中,学生对家乡文化的认知更加深入、思维方式更加多样,这样的深度学习综合培养了学生的学科思维能力,在学习中认可和传承了中华民族优秀文化。

(四)实例演示,增强家乡文化

本节课在代丛仙名教师培养对象工作室帮带活动中,获得一致好评!本节课教师引导学生学习细节描写,大大提高了学生写作水平,避免在写作中的泛泛而谈,也促进了语文的深度学习。下面以一个学生的习作《我家乡的传统节日》为例,谈谈以细节描写为支架,以家乡的传统节日为主线,学生的成品展示。

烧大炮

初三4班 胡倩萍

我的家乡——天堂东南,属于圩镇,民风民情淳朴,尤其是一年一度正月二十的抢花炮活动,让我体现到家乡那种热情好客。

今年正月二十下午四点多,我就迫不及待地走到烧大炮的会场,观看烧大炮活动。走到会场那,早已是人山人海了,热闹非凡。在大炮点燃前,烧了一串长长的鞭炮,在鞭炮的“噼叭”声中,我像等待喂吃的猴子一样,心急如焚。

鞭炮终于烧完了,随着“轰”的一声,第一炮“如意炮”直插云霄。人们不约而同举头张望。只见炮圈在中飘舞了几圈后降下来了,一群人像狼群抢食一样争先恐后地去抢那个好意头的跑圈。

接着鞭炮声又再响起,锣鼓喧天,两只醒狮出场表演,只见一只狮子抬起头,不停的摇头晃脑,好像向人们问好,又像是在逗小孩开心 ; 另一只狮子将身挺直,威风凛凛的样子。现场观众马上报以热烈的掌声。那一串长长的鞭炮烧完了,醒狮表演完毕,刚才抢大炮的人也休息够了,第二炮“仔炮”又要发射了。这个炮是由去年添了丁的主人家赞助的,寓意是谁拾到了炮圈,谁家今年就会添丁,那些结了婚还没生小孩的年轻人就拼了命去抢。

第三个炮又响了,这是象征着在新的一年里会发大财的“发财炮”人们排山倒海般涌上去抢。最后被一位强壮如牛的叔叔抢到了,他乐颠颠地去领取了一封大利是,人们都羡慕地说:“哇,他今年一定行大运!”…

烧大炮的活动持续到六点多结束。家乡的烧大炮活动可真有意思,明年我还要来看。

(老师点评:学生能善于观察,运用动作、语言、环境等细节描写,写出场面的热闹、民风的淳朴、尤其是写出“大炮”的寓意,很具地方特色。)

由此,我们可以看到情境创设、具身体验、迁移运用的细节写作实践课在培养学生文化自信中起着重要的作用,学生经过实地调研,亲身体验,在语文课堂中,参与讨论、写作、展示,极大发挥学生的主观能动性,身心、智力得到极大的开发,学生由浅层次的写作到深层次的习作体验,由简单的写作到项目化的写作,学生由低阶思维到高阶思维的转变,真实感受到家乡文化的美好,进而认同和传承优秀文化。

综上所述,在深度学习的视域下,语文课堂的“文化自信”培养,基于真实的写作情境,强调学生的具身体验,需要学生身心高度投入,由低阶思维进化到高阶思维。在写作活动中,通过课前的实地调研,课中的阅读对比鉴赏,归纳梳理、作品展示评价,提升学生的思维能力和审美能力。学生在深度阅读和写作中通过对家乡文化的认识、理解和领悟,实现文化认同和文化践行,坚定文化自信。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022 年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社,2022 :4.

[2] 叶浩生. 具身认知的原理与应用[M],北京:商务出版社,2017 :28.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)