新课程背景下初中数学“课堂提问”的再审视

吴水清

武汉市和平中学 湖北武汉 430063

“课堂提问”是教师把知识的重点、难点、转化为问题,通过教学双边交流、互动、传递、反馈,最终达到问题解决的目的,它是沟通师生认知的桥梁,也是联系师生情感的纽带,所以课堂教学能否成为学生主体参与、交互、和谐、高效、完整的学习过程,“提问”起到至关重要的作用,新课程标准要求“课堂提问”的内容、形式、时机、难易度、发散性、创新性、艺术性等都要体现出从“传授知识本位”向“培养能力本位”转变的现代教学思想。这就是本文在新课程改革背景下,对“课堂提问”加以重新审视的立意所在。

一、“提问”的正确定位

新课程标准的基本理念是课堂教学要以促进学生发展为目标,突出学生的参与性,培养学生的问题意识,激活学生的思维活力,所以在数学教学中,我们可把“提问”定位在培养学生思维习惯,提高学生的思维水平,关注学生的教学感悟,不断地激起学生朴素而火热的数学思考,启迪学生用心去感受数学美的存在,使学生的学习由知识经验的“输入”变为知识在自己经验体系中的自我“生长”。

二、“提问”的路径设计

数学教学中,提问既要发掘数学教材中的思想性、艺术性、又要找准“接受”经典过程的“距离”,用“提问”来“架桥”,培养学生的思维能力。

1、测定“坐标”,成功“导航”

成功的提问,如同导航,使学生了解“身在何处”又应“驶向何方”,。然后才可借助各种“导航工具”到达目的地,如反比例函数教学时,可先提出具体应用问题要求完成列出函数关系式,待学生完成后教师提问:所列的函数关系式是不是一次函数?是不是正比例函数?(学生通过思考回答:不是),那它是什么函数?以此提出本节研究的课题——反比例函数,接着问:

(1)反比例函数是否与正比例函数、一次函数一样都有一个一般表达式?如果有的话,怎样表示?

(2)一般式中,比例系数有没有条件限制?为什么?

(3)变量的取值范围与一次函数(正比例函数)有什么不同?

这样对于反比例函数概念的教学,教师通过一系列问题的设置,使学生了解自己“身在何处”将要“驶向何方”,教师的设问就如同“导航”。

2、借助各种“导航工具”,达到目的地

教学中,“提问”,不仅设计路径,更重要的是使学生获取“导航工具”——思维方法。

例如:已知a、b、c 是实数,若 a+b+c=0 且 a3+b3+c3=0 问题1 你能否求出 a5+b5+c5 的值呢?

解 由已知得 (a+b)3-3ab(a+b)+c3=0 ,∴ (-c)3+3abc+c3=0 ∴ 3abc=0,∴ a=0 或 b=0 或 c=0 .

不妨设 a=0 ,则 b=-c .

∴ a5+b5+c5=0+(-c)5+c5=0 .

问题解决后,教师又提出:

问题2 已知不变,你能否求出 a7+b7+c7 和 a2005+b2005+c2005 的值呢?

问题3 你能不能用一般式来表示你的猜想,并证明你的结论?

这样教师的提问,在设计路径解决问题的同时,传授给学生解决数学问题的思维方式,像本例就涉及到观察—分析—综合,联想一猜想,特殊 —— 一般等思维方法,教师通过设问,引导学生获取问题解决的思维方法,同时使学生建立良好的认知结构,形成了学生知识间的迁移,使他们养成良好的思维品质。

三、“提问”的价值所在

学生不是一种简单的由外向内的转移和传递,而是师生对知识的发现、理解、创造的过程。“提问”作为有效的教学方式和技巧,能激发学生学习数学的兴趣,启迪学生的数学思维,能把学生引向“自主、合作、探究”的高地,使学生的问题在分析、思考中,把知识变成自己的“学识”,成为知识的发现者,所以在“课堂提问”时,我们应更加关注学生的认知规律,不断融知识、能力、素质于思维发展之中,使“提问”成为学生知识形成的自我体验,真正成为师生交互学习发展的“共同体”。

1、将“平面”问题“立体”化,使一系列问题形成一种爬坡式的整感。

如教授“不在同一直线上三点确定一个圆”的一节内容,设计以下问题:(1)过一点可以画多少个圆?(2)过两点可画多少圆?这些圆的圆心在哪里?为什么?(3)经过不在同一直线上的三点 A、B、C 画圆,能画几个圆?圆心在哪里?为什么?

这样设计一系列具有梯度性的提问,促进学生进行探索、回归、猜想,使学生体验数学的过程,培养探索意识,激发积极思维。

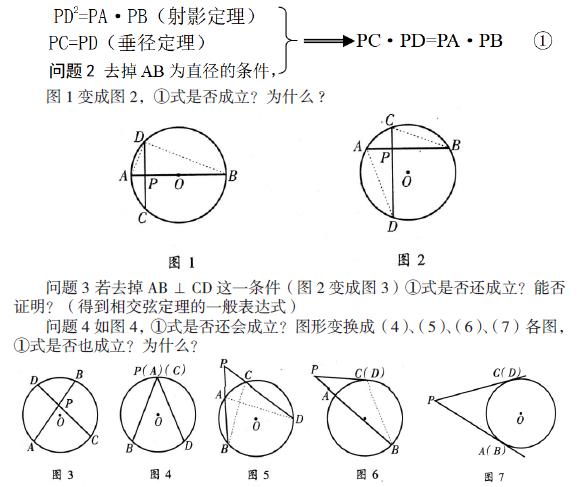

例如:相交弦定理的教学时设置了下列几个问题:

问题 1 图 1 中,AB 是直径,CD ⊥ AB,垂足为 P,问 PA、PB、PC、PD的之间有什么关系?

这样原本分开的几个定理,一气呵成串在一起,通过一系列“提问”把知识由点串成线,再编织成一张网,这样“提问”引发了学生主动比较、思考新旧知识之间的关系,构建出了合理的知识框架,也潜移默化地培养了学生的思维品质。

2、在“问”中培养学生思辩的能力,学生质疑、释疑。

新课标的根本目标是培养学生的创新精神和创新能力,而创新意识与创造能力的培养,来源于求知者不断质疑,发现新的问题,所以“提问”要有助于引导学生质疑、思考,通过师生间的交流、评价,让学生在发现、探究、归纳方面获得更多的体验和能力。这样在教学中,教师根据教学内容,通过提问,精心设疑,一环套一环地引导学生释疑,让学生感到自己是一个发现者、研究者、探索者。

新课程改革就是把数学中的发现、探究、归纳等认知活动凸现出来,使学习过程更多地成为学生发现问题、提出问题、解决问题的体验,使教学过程更好地成为学生知识学习、知识运用、知识迁移的途径,“提问”作为参与、协作、沟通的桥梁,作为知识这一“动态液体”的不断转变、融合、建构的催化剂,其意义更加深远,学无止境,教无定法,在新课程理念下,从“以学生为本”的教学观与师生互动的课堂模式出发,“提问”正是我们教师应深思和值得研究的一个课题。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 . 数学课程标准 . 北京:北京师范大学出版社 .2004.

[2] 人民教育出版社中学数学室 . 教师教学用书 . 北京:人民教育出版社 .2005

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)