高校青年教师职业能力与职业幸福感互动机理与提升路径研究

段艳芳

内蒙古财经大学 经济学院 内蒙古呼和浩特 010070

习近平总书记曾多次强调,要在全党全社会大力弘扬尊师重教的社会风尚,要让教师成为最受社会尊重的职业之一。青年教师是高校师资队伍的重要组成部分,提升青年教师职业能力是建设高校师资队伍的关键步骤,青年教师职业能力的培养需要职业幸福感的推动,以职业幸福感带动职业能力的提升才能保证高校青年教师成长与发展的长期性与持续性。

一、高校青年教师具有提升职业能力与职业幸福感的主观意愿

高校青年教师通常指年龄在35 岁左右,进入高校工作不久,以博士及硕士研究生为主体。据中华人民共和国教育部 2022 年数据统计:全国普通高校专任教师中,35 岁(不含 35 岁)和 40 岁(不含 40 岁)以下教师人数分别为 58.4 和 94.4 万人,占专任教师总数的 29.5% 和48% 。1 青年教师已成为高等教育师资队伍的重要组成部分与核心力量。

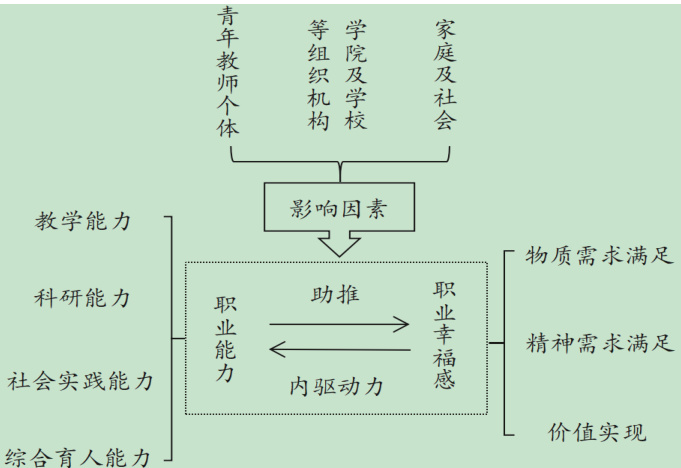

职业能力是指从事某一职业时所具备的多种能力的综合。就高校青年教师而言,职业能力包括教学能力、科研能力、社会实践能力、综合育人能力 4 个层面。职业幸福感是一种主观感受,包括“情感—情绪—心境”23 个不同范畴,泛指从事某一工作时主体所获得的持续快乐感与满足感,其既不是单纯的精神体验,也不是肉体感官的单一满足,而“是一种物质和精神的统一”3。对应于高校青年教师,职业幸福感是在工作中由于自身潜能逐步发挥、物质性与精神性需要得到满足、自我价值与理想得以实现,从而获得的一种积极、愉悦的主观体验,包含物质需求满足、精神需求满足与自我价值实现3 个层面。

据了解,大多数高校青年教师认为自己的职业能力有待提升或对自己现有的职业能力表示不满意,且有待提升或不满意的方面往往不是单一的,体现在教学、科研、社会实践、综合育人的两个或多个方面。但是,几乎所有青年教师均有提升自身职业能力的意愿。大多数青年教师对职业的选择是基于个人兴趣,也有部分考虑了职业的稳定性。一半以上的青年教师认为作为一名高校教师是幸福的,也有近一半的青年教师反映职业幸福感不强烈或根本不幸福,比较集中的体现在工作压力大和收入水平低两个方面。

二、高校青年教师职业能力与职业幸福感的提升面临困境

进入高校工作后,青年教师普遍面临着一系列现实矛盾与问题使其职业能力提升受阻、职业幸福感偏低,这既限制了青年教师自我发展的主观意愿,还在一定程度上影响了日常工作的积极性与工作效率。高校青年教师职业能力与职业幸福感提升面临的困境表现为:

功利化的指标追求掩盖了能力提升的根本目标。青年教师入职后,学校会为其制定各级各类的业绩考核指标,不同级别的考核指标对应不同的科研启动经费与工资薪酬标准。通常结果是,青年教师迷失于各级各类指标之中,提升职业能力的根本目标在各项功利化指标的追求中被掩盖了。

繁重的工作压力阻碍了自我提升动力的充分发挥。作为高校师资队伍的生力军与主要力量,青年教师面临的工作任务较多,除常规的教学与科研两项任务外,还需完成学生论文指导、参与学校及学院日常工作的组织及管理等行政工作、参加学校及学院组织的各级各类会议,等等。有些青年教师将自己称为“多边战士”,繁重的工作压力使其内心产生职业的倦怠感,无法深入体会职业所带来的幸福感,阻碍了自我能力提升动力的充分发挥。

物质条件难满足影响了精神获得感的有效实现。据相关调查显示,中国高校教师薪酬水平相较其他行业处于低位,高校教师普遍面临收入水平偏低的问题。几乎所有高校均以职称与职务、工作年限、岗位级别等作为划定工资标准的依据,青年教师具有职称水平低、工作年限短、岗位级别低的特点,其收入水平多处于高校教师薪酬水平的最底层,日常生活开销、抚养子女支出、房贷、车贷等造成巨大经济压力,青年教师陷入物质条件难满足的实际困境,直接影响了其职业认同感、职业忠诚度、职业幸福感等精神获得感的有效实现。

管理体制与机制不健全限制了职业幸福感的全面提升。在学校管理体制与机制建设中,很多高校忽视了教师管理工作中“以人为本”的理念,管理体制与机制不健全既影响着青年教师的工作热情与工作积极性,又导致青年教师对学校工作的认同感、对学校本身的归属降低。长此以往,学校发展的向心力与凝聚力难以增强,青年教师的职业幸福感无法全面提升。

三、高校青年教师职业能力与职业幸福感同步提升路径

职业能力与职业幸福感具有密切联系,二者相辅相成、相互依赖、相互促进。职业能力提升可以促进青年教师较快的成长与发展,青年教师在工作中不仅会获得更多的成就感与满足感,而且能够更好地平衡工作与生活,职业幸福感会更强;随着职业幸福感的增加,青年教师会更加热爱和珍惜本职工作,也会更加有动力去提升自身能力以做好本职工作,职业能力随之提升。职业能力的培养助推职业幸福感的提升,职业幸福感为职业能力提升提供内在动力,职业能力与职业幸福感在相互促动中同步改善。

以合理化的薪酬体系为职业能力与职业幸福感提升提供物质保障。高校应在保证公平公正原则基础上,建立合理化的工资薪酬体系:一方面优化工资薪酬结构,切实提高工资待遇水平。如在基本工资基础上,可设立一些奖励性津贴,既可坚持“多劳多得”的分配原则,又可激发青年教师工作动力与工作积极性;另一方面科学划分基本工资与绩效工资,适当提高基本工资所占比例,增加工资收入对青年教师日常生活的保障性作用。

图1 高校青年教师职业能力与职业幸福感的互动机理

以教师为主体的管理机制引导与影响职业能力与职业幸福感的提升。高校在关注学生成长中也要尊重教师的诉求,建立以教师为主体的动态化管理与考核机制。尊重教师的主体地位,根据教师的真实感受与诉求不断调整管理体制与机制,让青年教师在合理的制度环境中培养对工作的积极情绪与参与热情,充分体会工作所带来的意义感与成就感,激发青年教师职业能力与职业幸福感提升的内驱动力。

以系统化的培养机制提升职业能力助推职业幸福感的实现。高校应建立“系统完备、科学规范” 的协同培养机制,包括入职培训、专业能力提升和综合素养培养等,为青年教师职业能力提升提供支持。职业能力与职业素养又是影响高校青年教师职业幸福感的重要因素,不断提升青年教师的职业能力与职业素养,最终达到职业能力提升助推职业幸福感实现的目的。

以多元化的评价体系带动职业能力与职业幸福感的同步改善。高校青年教师职业能力与职业幸福感的改善既需要青年教师自我心理的内在驱动,又需要科学的人事评价制度做支撑。高校应改革既有的单一的“一刀切”式的人事评价体系,建立多元化、综合性、动态化、可持续的人事评价体系,以激励青年教师形成对教育工作的积极期望,进而带动其职业能力与职业幸福感的同步改善。

参考文献:

[1] 斯蒂芬·P·罗宾斯 , 蒂莫西·A·贾奇 . 组织行为学(第 12 版)[M]. 北京 : 中国人民大学出版社,2008 年。

[2] 葛喜平 . 职业幸福感的属性、价值与提升 [J]. 学术交流 ,2010(02):30-34.

[3] 苏强 . 高校青年教师教学能力提升的逻辑生成 [J]. 教育研究 ,2018,39(04):121-126.

基金项目:内蒙古自治区教育教学规划课题“西部地方高校青年教师职业能力与职业幸福感同步提升路径研究”(NGJGH2022512);内蒙古自治区社会科学基金项目“以数字平台规范和驱动内蒙古实体经济高质量发展的机制与对策研究”(2025DY30)。

作者简介:段艳芳(1989-)女,汉族,内蒙古包头人,讲师,经济学博士,研究方向:经济史与政治经济学

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)