数字经济赋能新能源动力电池产业转型升级的机制及路径研究

王雪影

重庆理工大学 重庆市 400054

一、国内外研究现状分析

数字经济的概念最早由 OECD 在 20 世纪 90 年代提出,TapscottDon 在《数字经济时代》中进一步阐明其内涵[1]。随着新一轮科技革命的到来,学界围绕数字经济对产业转型的影响展开广泛研究。国外研究主要关注数字技术与产业结构的关系[2]。国内学者则聚焦作用机制,强调数字经济通过突破创新瓶颈、提升制造质量等路径破解产业升级”痛点”[3]。

新能源动力电池产业作为实现“双碳”目标的核心载体,其产业链虽初步成型,仍面临技术创新不足、供应链效率低下及梯次利用模式待完善等问题。既有研究揭示了数字经济对产业的赋能效应,郑季良 (2024)[4] 通过产业协调度模型揭示数字经济与新能源电池产业集聚的协同关系,并指出创新、政策、金融及开放是推动这两者协调发展关键因素;喜崇彬 (2023)[5] 证实数字化技术在生产线与供应链关键节点的应用显著提升自动化水平;吴胜男(2022)[6] 则强调信息化平台对产业链协同的促进作用。综上所述,本文将系统探究数字经济赋能新能源电池产业转型升级的内在机制与实施路径,为产业高质量发展提供理论支撑与实践方安

二、研究设计

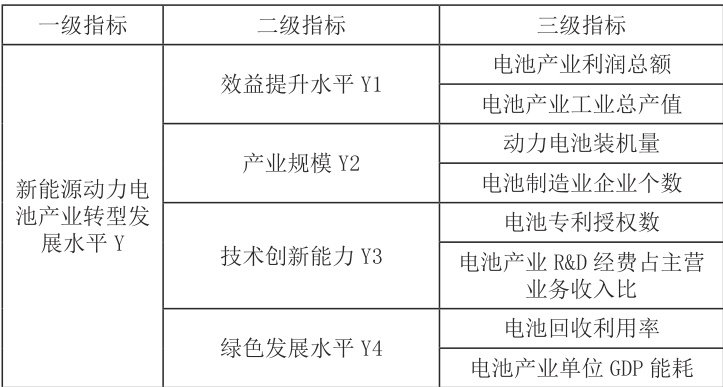

(1)新能源动力电池产业转型评价指标体系

基于福建省新能源电池产业发展现状,本研究从效益提升水平、产业规模、技术创新能力及绿色发展水平四个维度构建评价指标体系,以全面反映产业转型的关键特征与发展潜力。

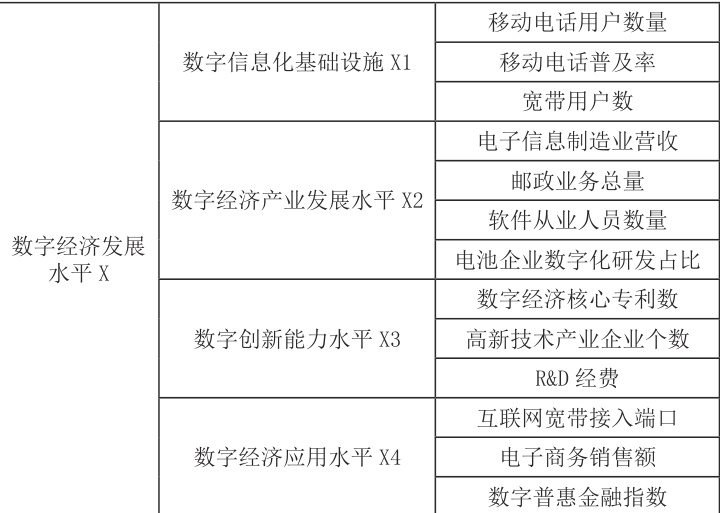

(2)数字经济发展评价指标体系

围绕数字经济的核心要素,本研究选取数字信息化基础设施、数字经济产业发展水平、数字创新能力水平及数字经济应用水平四个二级指标,系统评估区域数字经济发展水平。

(3)数据来源

本文选取福建省2010—2023年数字经济发展和新能源动力电池产业数字化转型相关指标数据展开研究。指标数据均来源于国家统计局、中国汽车动力电池产业创新联盟》《福建统计年鉴》、EPS 数据库等。

2.2 模型构

熵值法。

熵值法用于确定各评价指标的客观权重,具体步骤如下。

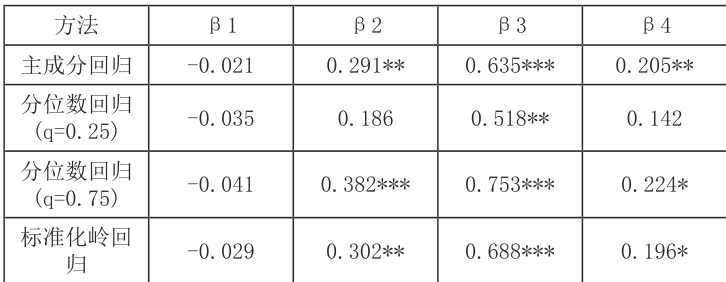

其中,Y 表示新能源动力电池产业转型综合指数。X1、X2、X3、X4 分别表示数字信息化基础设施指数、数字经济产业发展指数、数字创新能力指数及数字经济应用指数。岭参数是用 5 折交叉验证,选择使预测误差最小的 λ 值。通过主成分回归和分位数回归进行稳健性检验。

表1 数字经济发展及新能源动力电池产业数字化转型发展水平评价指标体系

三、实证结果与分析

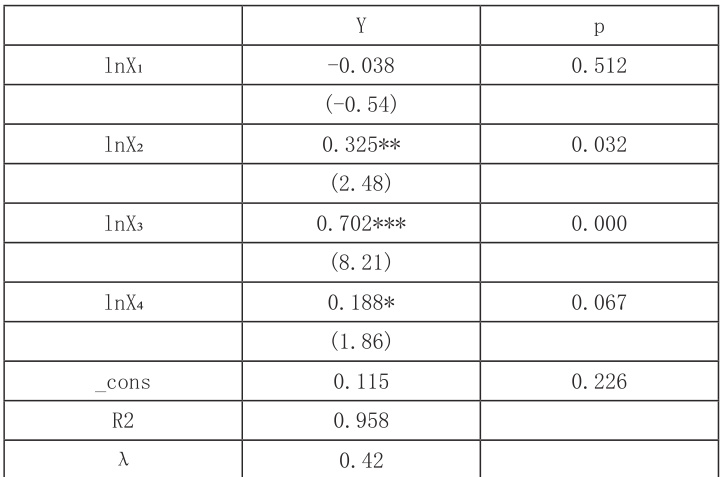

基于前文构建的岭回归模型,采用 Stata17.0 对 2010-2023 年福建省面板数据进行估计(表 2)。数字创新能力与数字经济产业发展水平在 5% 显著性水平上对新能源动力电池产业转型具有显著正向影响(P<0.05)。数字创新能力每提升 1%,产业转型水平显著提高 0.702个百分点,贡献率达 58.3%,表明技术创新是产业升级的核心驱动力。数字经济产业发展水平每提升 1%,产业转型加速 0.325 个百分点,其中电池企业数字化研发占比的弹性系数为 0.18。数字经济应用水平在 10% 显著性水平上呈现正向影响,数字普惠金融作为关键子指标,与产业转型的相关系数达 0.86(P<0.01),显示其在促进产业升级中的积极作用。数字信息化基础设施的影响未通过显著性检验,这与移动电话普及率超过120% 后面临边际效益递减的现象相符,暗示传统基础设施对产业转型的推动作用已趋饱和。

表2 岭回归结果

***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1 ;系数为标准化系数

表3 稳健性检验结果

结语

数字创新能力与产业规模显著驱动福建新能源电池数字化升级。应聚焦专利转化、数字化研发协同和数字普惠金融高阶应用,推动基础设施由规模扩张转向“5G+工业互联网”质量跃升,加速数字经济与实体经济深度融合。

参考文献:

[1]OECD.Measuring the Digital Econo:ANew Perspective[R].OECD Publishing,2014.

[2]Acemoglu D,Restrepo P.Artificial intelligence,automation,and work[M].The economics of artificial intelligence: An agenda,2018:197~236.

[3]赵西兰.数字经济驱动中国制造转型升级研究[J].中州学刊,2017(12):36~41.

[4]郑季良,刘爽.数字经济与新能源电池产业集聚协调发展评价和影响因素研究——以泛珠三角地区为 例[J].昆明理工大学学报(自然科学版),2024,49(04):274-284.

[5]喜崇彬.新能源电池生产数字化升级及其挑战[J].物流技术与应用,2023,28(07):91-93.

[6]吴胜男,朱云尧,杨志成,等.我国智能网联汽车产业管理体系与思路研究[J].汽车文摘,2022,(10):1-5.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)