冷库火灾频发原因分析与全链条防控体系研究

刘丹

广州市消防救援支队 511400

1 引言

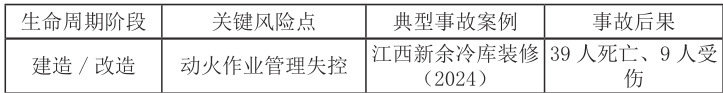

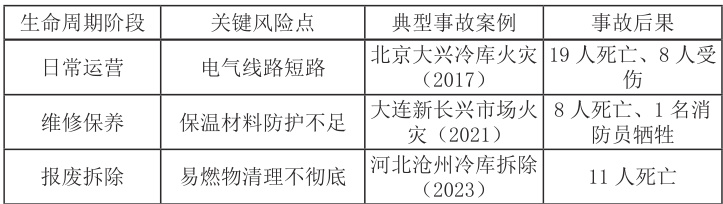

近年来冷库火灾事故频发且后果极为惨重:2024 年 1 月 24 日 15 时 30 分许,江西省新余市渝水区天工南大道佳乐苑沿街店铺地下一层发生火灾。事故造成 39 人遇难,9 人受伤。2023 年 3 月 27 日,河北省沧州市沧县崔尔庄镇东村一废弃冷库在拆除过程中发生火灾,导致 11 人死亡,直接经济损失约 1323万元。2021 年 12 月 31 日 11 时 11 分,辽宁省大连市新长兴市场地下二层发生火情。事故致 8 人窒息遇难,1 名消防员牺牲。这些触目惊心的数据暴露出冷库这一特殊建筑环境中的火灾风险已升级为重大公共安全问题。同时,近年来我国出台了众多有关支持冷库发展的政策,推动我国冷库总库容持续上升,特别是《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出“推进国家骨干冷链物流基地布局建设,提升冷链物流规模化、集约化、网络化发展水平,加快实施农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设工程”,冷链资源投人被进一步刺激扩大,冷库建设项目更是在全国范围内遍地开花。冷链物流的发展受到全社会各类群体的关注,对于行业发展来说,迎来了千载难逢的机会。但是从另一方面来看,由于前期行业发展缺乏整体性的顶层引导,部分冷库建设无专业性的规划和把控,盲目跟风及补贴引导建设屡见不鲜。冷库作为食品、医药等产业链的关键基础设施,其火灾隐患具有隐蔽性、突发性和高毒性等特征,亟需从全生命周期角度解构火灾发生机理,构建覆盖设计、审批、施工及运营的全链条防控体系。

2 冷库工作原理与技术特性中的火灾隐患

冷库通过制冷系统维持低温环境,这一特殊功能要求使其在建筑结构与材料上面临特殊的火灾风险点:

2.1 保温材料:冷库围护结构普遍采用聚氨酯发泡材料等高效保温材料。这类材料具有优异的隔热性能(热阻值需达 8∘C ·㎡ /W 以上),但其本身具有可燃性,燃烧时释放的氰化氢等剧毒气体是致死主因之一。当保温层厚度达246mm(冷冻库基准要求)时,其火灾荷载显著增加。

2.2 电气系统:冷库内高湿低温环境导致电气设备绝缘层易老化。当库门长时间开启使热空气进入,或化霜操作产生冷凝水时,水滴接触电线极易引发短路。据统计线路问题引发的火灾占比超过 50% 。

2.3 制冷剂风险:采用氨制冷的系统泄漏时,空气中氨浓度达 16%~25% 遇明火即爆炸。2013 年吉林宝源丰公司因氨设备爆炸导致 121 人死亡的惨剧正是这一风险的典型案例。这些特殊技术特性使冷库一旦起火,火势会沿垂直贯通结构形成“烟囱效应”,在夹墙内隐蔽阴燃,同时产生高温浓烟,封堵有限出口,造成扑救困难与人员窒息。

3 冷库火灾频发的深层原因分析

3.1 技术规范与顶层设计缺陷

标准体系滞后:现有《冷库设计标准》《冷库施工及验收标准》对新型保温材料的防火性能要求不够明确,尤其缺乏对改建冷库的针对性条款。

能效与安全的失衡:GB44015-2024《冷库能效限定值及等级》虽规定了能效指数,但对保温材料阻燃性未提出分级要求,导致设计时为追求热阻值(如要求达8℃·㎡/W)而忽视材料防火性能。

选址规范执行弱化:大量商住混合建筑底层违规设置冷库,如新余火灾中冷库位于商住楼负一楼,火势通过楼道蔓延至二楼培训机构。尽管贵州等地已明文禁止在居住、教育建筑内建冷库,但存量违规项目整改不力。

3.2 审批许可与施工监管漏洞

多部门职责割裂:冷库建设涉及发改(立项)、住建(施工许可、消防验收)、市场监管(压力容器)等多部门,但审批数据未共享,导致“合法冷库”仍存在系统性风险。

限额以下工程监管真空:小型冷库(如农村电商冷库、小型批发、新鲜配送)因投资额低于监管门槛,往往逃避施工许可和消防审查。贵州已要求县级政府明确此类项目监管主体,但全国多数地区仍处于失管状态。

动火作业失控:超过 60% 的火灾发生在施工维修阶段。新余火灾的直接原因正是无资质人员违规焊接引燃保温层,暴露出动火审批、监护措施的形式化。

3.3 日常运营管理薄弱环节

电气管理混乱:大连新长兴市场冷库火灾因电气线路穿越保温层未做防火处理引发;北京大兴冷库火灾则直接由线路短路导致19 人死亡。

消防设施配置不当:普通感烟探测器在低温高湿环境下失效,需专用空气采样系统却鲜有安装。

安全通道堵塞:物流高峰期疏散通道被货物占用现象普遍,如重庆冷链中心检查中发现安全出口被托盘堵塞的典型隐患。

人员培训缺位:多数事故中员工缺乏初期火灾扑救能力,郑州江山冷库火灾即因施工人员未隔离焊渣引燃货物。

表:冷库全生命周期主要风险点与典型事故关联分析

4 全链条防控体系的构建与实践路径

4.1 重构技术标准与监管框架

材料性能升级:强制推行阻燃型聚氨酯保温材料(氧指数 ⩾30% ),对现有冷库开展保温层防火涂料喷涂改造。参考贵州模式,禁止在教育、居住建筑及地下空间新建任何冷库。

智慧监控应用:配置耐低温的空气采样烟雾探测器和氨气浓度传感器,数据接入智慧消防平台。重庆冷链物流中心的实时监测系统已验证其有效性。

能效安全协同标准:修订 GB44015 标准,增加保温材料阻燃等级指标,规定冷冻库保温层厚度246mm 的同时必须满足B1 级阻燃。

4.2 强化全流程监管机制

审批联动机制:建立冷库项目“一库一码”电子档案,打通发改立项、住建施工许可、消防验收、特种设备登记等环节,杜绝未批先建。

施工动态监管:对动火作业实行“三确认一监护”制度(确认可燃物清理、确认消防器材配备、确认人员资质,专人全程监护)。推广贵州做法,拆除冷库前必须报备并清理保温材料。

小微冷库治理:将小型冷库纳入乡镇综合执法范围,建立网格员巡查与群众举报奖励制度,解决监管盲区。

4.3 创新日常管理范式

电气安全专项治理:严格执行“穿管保护”制度,对穿越保温层的电线采用金属套管并填充防火密封胶。推广防潮型防爆灯具,每季度进行绝缘检测。

疏散保障刚性措施:在冷库内设置荧光导向地标与声光报警系统,推行“安全通道红线管理”,违者顶格处罚。

应急能力提升:企业按“3 分钟响应”标准建立微型消防站,重庆冷链中心通过突击演练验证其有效性。每半年开展毒气环境逃生演练,员工掌握正压呼吸器使用技能。

4.4 压实主体责任与问责机制

全链条责任清单:业主对冷库终身安全负责,施工方承担 10 年质量回溯;推广观唐城投等企业的专利技术(如网架结构冷库),将安全性能纳入专利评审。

刑责衔接强化:对违规动火作业致重大事故的,按“危险作业罪”从重追责。新余火灾后 12 名责任人被控制,需形成常态震慑。

5 结论与展望

冷库火灾防控本质上是技术可靠性与管理精细度的双重挑战。当前亟需打破“重建设轻安全、重审批轻监管”的传统模式,从保温材料阻燃技术革新(如纳米复合阻燃聚氨酯)、智慧监测系统集成(如基于数字孪生的冷库火灾预警平台)、监管机制重构(全生命周期电子档案)等维度综合施策。随着 2025 年GB44015-2024 标准的全面实施,我国冷库安全将迎来系统性升级窗口期。只有将技术标准、监管效能与企业主体责任紧密结合,才能筑牢冷链产业的火灾防控基石,避免新余、沧州等悲剧重演,实现冷链物流高质量发展与本质安全的有机统一。

“保温层上的火星,终将点燃责任的缺口”——每一次冷库火灾的背后,都是人防、技防、制度防链条的断裂。唯有让技术标准长出牙齿,让监管视线穿透夹墙,让安全敬畏融入每一道焊花,方能冻结那潜伏在低温中的死神。

备注:“贵州经验”系 2024 年 10 月由贵州省安委办发布《关于加强冷库全链条安全监管的通知》,提出的冷库全过程系统性监管措施——以全生命周期管理为核心,将冷库安全管控划分为五个关键环节(项目准入、工程施工、使用、维修、报废拆除),并创新性地解决了监管盲区与主体责任衔接问题。

参考文献:

[1] 范薇,杨一凡. 冷库火灾事故起因分析及防控措施[J]. 制冷技术,2016(04):57-61

[2] 张兵 . 由“6.3”特别重大火灾探讨冷库建筑防火设计[J]. 消防科学与技术,2014,33(1):67-70

[3] 李伟民 . 上海市冷库消防安全风险及应对策略[ J]. 消防科学与技术,2021,40(2):1829-1831 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)