标准化急救护理路径在急诊科脑卒中患者静脉溶栓治疗中的应用效果研究

黎萍

重庆嘉陵医院 400032

1. 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2023 年 12 月 - 2024 年 12 月重庆某医院急诊科收治的 200 例脑卒中静脉溶栓治疗患者作为研究对象。纳入标准:符合脑卒中相关诊断标准,且具备静脉溶栓治疗指征;患者及家属知情同意并配合研究。排除标准:存在严重心、肝、肾等重要脏器功能障碍;有出血性疾病史或正在使用抗凝药物;拒绝参与本研究。采用随机数字表法将患者分为对照组和观察组,每组 100 例。对照组中,男性 58 例,女性 42 例;年龄 45-78 岁,平均年龄⟨62.3±5.8⟩ )岁;发病至入院时间 1-6 小时,平均 (3.2±1.1) )小时。观察组中,男性60 例,女性 40 例;年龄 43-76 岁,平均年龄( 61.8±6.2 )岁;发病至入院时间 1-5.5 小时,平均 (3.0±1.2) )小时。两组患者在性别、年龄、发病至入院时间等一般资料方面比较,差异无统计学意义( P>0.05) ),具有可比性。

1.2 方法

对照组采用常规护理,包括入院接诊、病情观察、遵医嘱给药、协助检查及治疗等。观察组实施标准化急救护理路径,具体内容如下:

成立标准化急救护理小组:由急诊科护士长担任组长,选取经验丰富的主管护师及以上职称的护士为小组成员,对小组成员进行脑卒中相关知识、静脉溶栓治疗流程、标准化急救护理路径等方面的培训,确保小组成员熟练掌握相关内容。

制定标准化急救护理路径表:根据脑卒中患者静脉溶栓治疗的流程和护理要点,制定详细的标准化急救护理路径表,明确每个时间节点的护理工作内容和要求。从患者入院开始,包括快速接诊评估、建立静脉通道、协助完成各项检查(如头颅 CT、血常规、凝血功能等)、遵医嘱准备溶栓药物、密切观察病情变化、做好患者及家属的心理护理等环节,均有明确的操作规范和时间要求。

实施标准化急救护理路径:患者入院后,接诊护士按照标准化急救护理路径表迅速开展工作。在 10 分钟内完成初步病情评估,包括意识、生命体征、神经功能缺损情况等;15分钟内建立两条静脉通道,一条用于采集血标本,一条用于静脉给药;30 分钟内协助患者完成头颅 CT 等必要检查;在确诊为脑卒中且符合溶栓指征后,45 分钟内开始静脉溶栓治疗。在溶栓治疗过程中,护士密切观察患者的病情变化,如有无头痛、呕吐、意识障碍加重等症状,及时发现并处理并发症。同时,加强与患者及家属的沟通,向他们介绍疾病相关知识、治疗方案及注意事项,缓解其紧张焦虑情绪。

1.3 观察指标

急救时间:记录患者的入院至溶栓时间、症状缓解时间。

神经功能恢复情况:采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)对患者治疗前及治疗后 7 天的神经功能进行评分,评分越低表示神经功能恢复越好。

并发症发生率:观察并记录患者治疗后出现的并发症,如出血、过敏反应、再灌注损伤等,计算并发症发生率。

患者满意度:采用自制的满意度调查问卷,在患者出院前对其进行调查,内容包括护理服务态度、护理操作技能、健康宣教效果等方面,分为非常满意、满意、不满意三个等级,满意度 Σ=Σ (非常满意例数 + 满意例数)/ 总例数 ×100‰ 。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析。计量资料以均数 ± 标准差(  )表示,组间比较采用独立样本 t 检验;计数资料以率 (%) 表示,组间比较采用 x2 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

)表示,组间比较采用独立样本 t 检验;计数资料以率 (%) 表示,组间比较采用 x2 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2. 结果

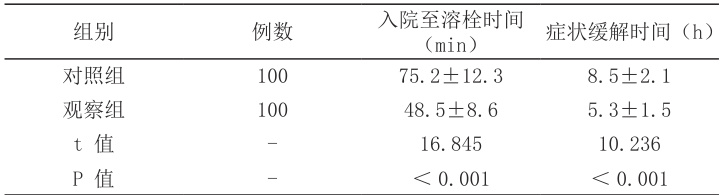

2.1 两组患者急救时间比较

观察组患者的入院至溶栓时间、症状缓解时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05) ),见表 1。

表1 :两组患者急救时间比较

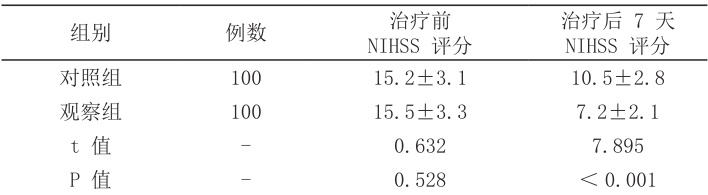

2.2 两组患者神经功能恢复情况比较

治疗前,两组患者的 NIHSS 评分比较,差异无统计学意义( (P>0.05) );治疗后 7 天,观察组患者的 NIHSS 评分低于对照组,差异有统计学意义( ⋅P<0.05) ),见表 2。

表2 :两组患者神经功能恢复情况比较

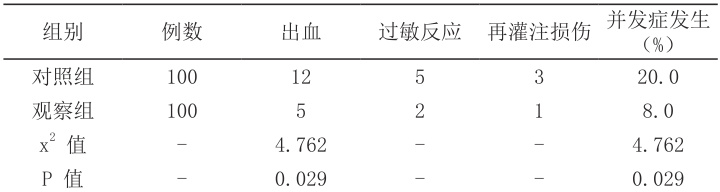

2.3 两组患者并发症发生率比较观察组患者的并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义( ⋅P<0.05) ),见表 3。表3 :两组患者并发症发生率比较

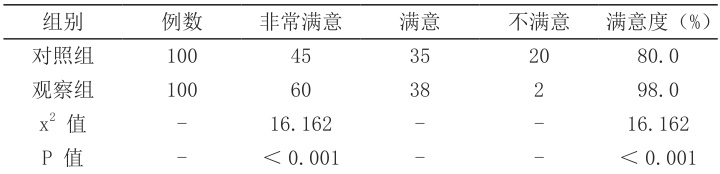

2.4 两组患者满意度比较

观察组患者的满意度高于对照组,差异有统计学意义( (P<0.05) ),见表 4。

表4 :两组患者满意度比较

3. 讨论

脑卒中是一种严重威胁人类健康的脑血管疾病,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点 [1]。静脉溶栓治疗是目前急性缺血性脑卒中早期有效的治疗方法之一,能够溶解血栓,恢复脑血流灌注,挽救缺血半暗带组织,从而改善患者的神经功能 [2]。然而,静脉溶栓治疗的时间窗较短,一般为发病后 4.5-- 6 小时,且治疗过程中存在一定的风险,如出血等并发症 [3]。因此,如何提高脑卒中患者静脉溶栓治疗的效率和安全性,是临床护理工作的重点。

标准化急救护理路径是一种以时间为横轴,以护理措施为纵轴,将脑卒中患者静脉溶栓治疗过程中的各项护理工作进行科学、有序、规范安排的护理模式 [4]。本研究结果显示,观察组患者的入院至溶栓时间、症状缓解时间均短于对照组,这主要得益于标准化急救护理路径明确了每个时间节点的护理工作内容和要求,使护理人员能够迅速、有序地开展工作,避免了护理工作的盲目性和重复性,从而有效缩短了急救时间。及时的静脉溶栓治疗能够尽快恢复脑血流灌注,减轻脑组织损伤,促进神经功能恢复。本研究中,治疗后 7 天观察组患者的 NIHSS 评分低于对照组,表明标准化急救护理路径有助于改善患者的神经功能。

在并发症方面,观察组患者的并发症发生率低于对照组。这是因为标准化急救护理路径要求护理人员在溶栓治疗过程中密切观察患者的病情变化,能够及时发现并发症的早期症状,并采取有效的干预措施。例如,对于可能出现的出血并发症,护士会密切观察患者的生命体征、意识状态、瞳孔变化以及有无皮肤黏膜出血、牙龈出血等情况,一旦发现异常及时报告医生并配合处理。同时,通过对患者及家属进行详细的健康宣教,告知他们溶栓治疗的注意事项和并发症的表现,提高了他们的自我观察和配合意识,也有助于减少并发症的发生。

此外,观察组患者的满意度高于对照组。标准化急救护理路径强调了护理人员与患者及家属的沟通,在整个治疗过程中,护理人员及时向他们介绍疾病相关知识、治疗方案及注意事项,解答他们的疑问,缓解了患者及家属的紧张焦虑情绪,使他们感受到了护理人员的关心和尊重,从而提高了患者对护理服务的满意度。

综上所述,标准化急救护理路径在急诊科脑卒中患者静脉溶栓治疗中具有显著的应用效果,能够有效缩短急救时间,促进神经功能恢复,降低并发症发生率,提高患者满意度。在临床工作中,应积极推广应用标准化急救护理路径,不断优化和完善护理流程,以提高脑卒中患者的治疗效果和生活质量。但本研究样本量相对较小,研究时间较短,后续还需要进一步扩大样本量,进行长期的随访研究,以更全面、深入地评估标准化急救护理路径的应用效果。

参考文献:

[1] 康成荫,刘学琴。急救护理路径在急诊脑卒中患者溶栓绿色通道中的应用效果分析[J]. 豆丁网,2023 (1).

[2] 佚名。急救护理路径在脑卒中急诊患者溶栓绿色通道中的作用分析 [J]. 人人文库,2023 (4).

[3] 李静。急救护理路径在急诊脑卒中患者溶栓绿色通道中的应用效果 [J]. 现代养生( 上半月版 ),2022,22 (2):125-127.

[4] 梁芳芳。标准化诊疗护理流程用于急性缺血性卒中 rt - PA 静脉溶栓的效果分析[J]. 金锄头文库,2022 (1) :12-13.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)