辐射污染监测技术进展及其在环境保护中的应用

张永锦

江苏核众环境监测技术有限公司

1 引言

近年来随着核能开发、辐射技术利用以及输变电工程规模不断扩大,辐射对生态环境和公众健康的潜在影响日益受到重视。国家对辐射环境质量的监管要求持续提升,推动了辐射污染监测技术的快速发展。在环境工程领域,辐射监测不仅是环境影响评价的重要依据,也是防护工程设计与运行管理的基础支撑,技术手段的进步直接关系到环境安全水平的提升与风险预警能力的完善。

2 辐射污染监测技术的进展与现状分析

2.1 主动与被动监测方法的技术特征

辐射污染监测方法依据数据获取方式可分为主动监测与被动监测两类。被动监测以热释光探测器(TLD)和光致发光材料为典型代表,其核心优势在于抗干扰能力强、结构简单、长期稳定性好,适用于背景剂量调查及长期趋势评估。在空间与时间分辨率不敏感的监测任务中,TLD 具有较高的实用性与性价比,但其数据滞后、人工读取频次高等问题限制了对动态变化的响应效率。主动监测则以 NaI(Tl)闪烁探测器、高纯锗探测器(HPGe)和环境 γ剂量率监测仪为基础,可实现对空气吸附性核素、地表沉降物及地下水中放射性活度的实时监测,在事故预警、应急响应及核设施周边连续监测中发挥关键作用。主动探测设备依赖电子系统对探测信号进行连续采集和数字化处理,具备高频采样、高灵敏度和远程传输能力,适应辐射水平波动剧烈和响应时效要求高的工程场景[1]。但此类设备对供电条件、运行环境和信号干扰较为敏感,对设备维护和系统稳定性的要求显著高于被动系统。

2.2 自动化与智能化监测系统的发展趋势

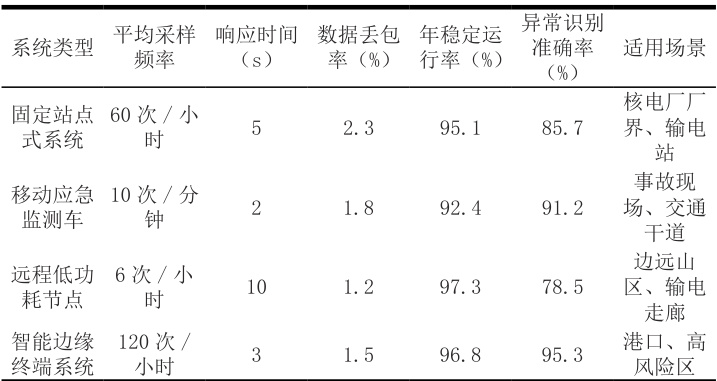

自动监测系统基于传感器集成、数据采集终端、无线传输模块与中心数据服务器构建,具备全天候运行能力,在核设施周边、输变电走廊、高风险敏感区域等重点区域得到广泛应用。当前主流系统采样频率从每10 秒至每60 分钟不等,设备平均年运行稳定率达93% 以上。数据采样频率、阈值触发策略与冗余备份机制共同构建了系统的高可靠性运行保障,当辐射剂量率突变幅度超过0.05 μSv/h 时,系统可在3 秒内自动触发报警并完成异常事件的数据记录与标记,具备较高的响应效率,为进一步提升系统自适应能力与数据处理效率,近年来将人工智能算法、边缘计算平台与大数据分析模型嵌入监测系统已成为技术发展重点。基于卷积神经网络(CNN)与长短期记忆模型(LSTM)的辐射数据异常识别手段,在 2023 年某核设施监测项目中对突变事件识别准确率达 95.3%,较传统阈值触发机制提升约 17%。基于此模型在测试集上的平均误报率低于2.4%,有效降低了无效响应与系统负载。在数据传输方面,低功耗广域网络(LPWAN)与 5G 融合技术应用后,数据丢包率由原来的 6.8% 降至 1.5%,系统网络覆盖率提升至 96% 以上,在远程山区和滨海复杂地形条件下的数据通信稳定性显著增强。监测系统也不再局限于单点采样,而是逐步形成集成式的多源数据融合与区域联动协同机制,为辐射风险评估、工程优化设计与精准化监管提供决策支持[3]。为更直观比较不同自动化与智能化系统的性能表现,见下表1 所示:

表1 不同辐射监测系统关键性能指标对比

2.3 当前技术瓶颈与监测系统应用的实际挑战

设备层面探测器对微弱辐射场响应能力仍受限于材料性能与放大系统的信噪比控制,特别是在城市低剂量背景或复杂混合辐射场中,探测误差易被环境变量放大,导致误判或数据偏离。系统运行过程中受限于供电保障、气象条件与人为干扰因素,监测设备的长期运行稳定性尚难满足某些高要求工程的全周期需求。在数据管理方面,当前多数监测系统缺乏统一数据标准与传输协议,跨系统数据整合与共享能力弱,造成数据孤岛和响应延迟。监测结果的可信度也受到人为操作误差、设备校准频次不足及维护不及时的影响,特别是在突发事故或极端天气条件下,设备故障率提升显著,对应的应急预警能力难以保持稳定输出。在工程应用实践中,受限于项目经费、技术服务能力和场地条件等因素,部分辐射防护工程中监测系统配置不足,未能形成完整闭环的环境响应链条。技术成果转化为工程解决方案的效率仍需提升,标准化、模块化与定制化监测方案的缺乏也限制了系统在不同类型环境工程中的适应能力与可复制性。

3 环境工程项目中的辐射监测应用与防护工程实践

3.1 核技术利用项目的辐射环境影响评价实施流程

核技术利用项目包括核医学、工业探伤、放射性育种及科研实验设施等类型,其辐射环境影响评价需依据《放射性环境保护管理规定》《核与辐射安全管理条例》等法规开展全周期评估。在项目前期选址阶段,应完成背景辐射剂量基线调查、公众敏感受体识别及地形屏蔽系数建模分析,基于主导风向、地貌起伏与区域水文条件构建污染物迁移扩散预测模型。建设阶段需模拟各类源项在正常排放、异常泄漏与极端事故条件下的辐射影响,采用软件如MCNP、RESRAD 或 RASCAL 对剂量当量、等效剂量进行空间分布预测,并提出相应防护设施设计参数。在运营阶段,应依据预测结果与实际监测数据比对修正排放模型,并建立年度评估制度。评价体系需覆盖放射源选型、作业时间控制、防护屏蔽结构设计与废物处置流程,对外排液气体进行比活度与排放量核算,确保公众年有效剂量控制在国家标准限值之内。

3.2 输变电工程电磁环境监测的布设与标准体系

输变电工程在规划、施工与运营阶段涉及强电场与工频磁场的辐射影响,相关环境影响评价需参考《电磁环境控制限值》《电力系统电磁环境技术导则》等标准开展。监测布点应覆盖主变压器、出线构架、边界围栏、居民点周边及敏感目标区域,依据电压等级确定电场与磁场测点高度和水平布设间距。常用监测设备包括工频电场仪、磁通密度测量仪与空间电磁波谱分析装置,布点应能反映峰值强度与时变特征。监测数据需校正气候因子与负载波动影响,并采用均值法与最大瞬时值法双重评估暴露水平,判断是否超出限值。为满足大型输变电走廊环境合规性验收与公众科普透明要求,部分新建项目已配置长期在线监测站与 GIS联动数据平台实现电磁环境可视化监管。

3.3 辐射防护工程设计关键要点与施工控制策略

在核设施及放射源应用场所,防护屏蔽结构需根据 γ 射线与中子射线能谱特征确定材料厚度与组合方式,常用材料包括重混凝土、铅板、不锈钢复合层等,其选择依据穿透深度、反散射效应与热中子屏蔽能力计算确定。在通风系统设计方面,需对可能释放放射性气溶胶或气体的区域进行分区控制,设置负压通风、过滤排风及高效粒子空气过滤器(HEPA)以控制排放路径与浓度。施工阶段应强化屏蔽结构灌注密实度控制与层间界面粘结质量检测,避免材料气孔与裂缝对防护效果的削弱。在核医学与加速器实验平台中,短程 β 放射源的操作间布局还需结合人员通行流线、放射源停放点与作业频次进行功能分区,防止累积剂量局部叠加。工程竣工验收阶段需完成屏蔽性能验证、剂量分布实测与完整性核查评估,确保防护效果符合设计标准,确保实际防护指标满足设计模拟结果。

3.4 典型核设施周边监测数据案例分析

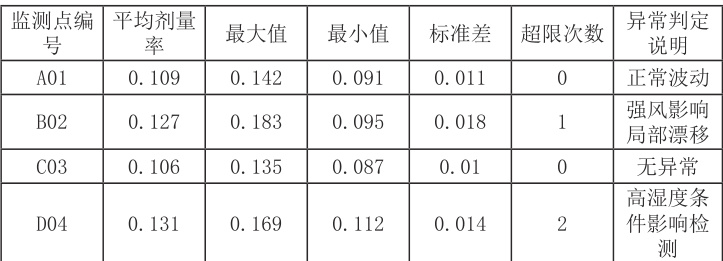

某沿海核电站在建与运营阶段均建立了覆盖厂址内外、沿海岸线与居民聚居区的辐射监测网络,采用 γ 剂量率监测仪、碘采样器、水体比活度检测仪和气溶胶连续采样设备,结合气象五参数传感器实时采集环境变化条件,构建数据采集与报警传输系统。所有数据经边缘计算模块进行本地初筛与去噪处理后上传至中心管理平台,根据大数据分析模型判断长期变化趋势、短时波动特征与异常超限风险,并结合风速风向数据实现污染物源项反推与可视化展示。平台支持历史数据追溯、统计报表导出与行政预警推送功能,形成闭环管理链条。如下表2 为2024 年第四季度典型监测点实时γ 剂量率变化统计数据汇总:

表2 某核设施周边γ 剂量率监测点季度统计数据(单位:μSv/h)

由上表可得,从平均剂量率来看,四个监测点中以 D04 点值最高,为 0.131 μSv/h,其次为 B02 点 0.127 μSv/h,A01 点与 C03 点分别为 0.109 μSv/h 和 0.106 μSv/h,表明D04 和 B02 处于相对辐射水平较高区域,可能与其地理位置靠近排气口或低洼地形有关。最大剂量率方面,B02 监测点达到 0.183 1Sv/h ,为全站最高值,且高出该点平均值 0.056μSv/h,波动幅度较大,标准差亦为 0.018,说明受外界扰动影响显著。B02 与 D04 分别出现 1 次和 2 次超限记录,异常判定与强风及高湿度条件相关,提示气象条件对局部剂量率影响需引起重视。相比之下,A01 与C03 监测点剂量率稳定,最大值分别为0.142 μSv/h 与0.135μSv/h,标准差控制在 0.011 与 0.010 以内,无超限记录,表明这些区域受核设施运行影响较小。

4 结论

辐射污染监测技术在环境工程中的应用已形成较为完善的体系,具备良好的预警能力与评估支撑功能。当前主动式与智能化监测手段持续迭代升级,显著提升了数据的时效响应能力与空间覆盖广度。结合核技术利用与输变电工程实践,监测结果有效服务于风险识别与防护优化。

参考文献

[1] 康树静 . 基于遥感技术的水体重金属污染范围监测方法研究 [J]. 环境科学与管理 ,2023,48(10):138-143.

[2] 梁伟恒 . 地表水污染的实时监测技术分析 [J]. 环境与发展 ,2019,31(01):145-146.

[3] 余寒 . 电磁辐射及防护技术措施分析 [J]. 中国资源综合利用 ,2018,36(02):156-158.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)