中医针灸治疗中风后遗症的临床路径优化研究

陆童凯

浙江省杭州市拱墅区人民中西医结合医院 浙江杭州 310000

0 引言

《中国脑卒中防治报告(2023)》指出中国每年中风新发病例约 390 万,其中 70%~80% 的病人有肢体运动功能障碍、言语、认知等功能性后遗症,给患者、患者家庭及社会带来极大压力。中医针灸治疗中风历史悠久,最早见于《黄帝内经》,以刺激穴道调整气血、脏腑阴阳,现代研究表明,针灸能调整神经系统- 内分泌-免疫网络,促进神经恢复。但目前临床上治疗中风后遗症时存在无规范治疗方案、无学科协同等现象。优化中医针灸治疗中风后遗症的临床路径势在必行。

1 一般资料

1.1 研究对象

选择2020 年1 月至2023 年12 月某附属医院针灸科120 例中风后遗症患者,首次发病,病程6 个月至2 年,年龄 18 ~ 80 岁,患者和家属签署知情同意书,排除合并严重脏器功能障碍、精神认知障碍、针灸禁忌证以及近3 个月内进行过其他康复治疗的患者。

1.2 分组方法

随机数字表法将 120 例病人分成观察组和对照组(每组各自 60 例),采取专人用统计学软件生成随机数字表,依按就诊次序编号来安排病人,之后将分好的基线资料加以均衡性检验。观察组男性有 32 例,女性有 28例,年龄处于 45 ~ 78 岁这个区间(均值 62.3±8.7 岁),病程从 8 到 24 个月(均值 14.6±5.2 个月),缺血性中风有 47 例,出血性中风有 13 例;而对照组则是,男性有 30 例,女性也有 30 例,年龄落在 43 ~ 76 岁这个范围(均值 61.8±9.1 岁),病程从 7 到 22 个月(均值 13.9±4.8 个月),缺血性中风有 45 例,出血性中风有15 例。通过统计学分析以后,发现两组在性别、年龄、病程、中风类型等方面存在差异无统计学意义(P>0.05),因此具有可比性,确保了研究结果可信。

2 方法

2.1 对照组治疗方法

对照组使用常规中医针灸治 论及临床经验。 上肢瘫痪选取肩髃、曲池等穴,以疏通气血,加强远端血运; 改善关节功能;言语不利选取廉泉、通里等穴,能利咽开窍; 刺前针对针具与穴位皮肤进行严格消毒,按照穴位的形态和患 感 现时停止,得气之后留针 25 分钟,其间行针 1 次,依据病证的虚 周治疗 3 次,共 4 周为 1 疗程,共 2 疗程。在治疗过程中要随时关注患者 表现, 及时应对出现的晕针、滞针等异常情况。

2.2 观察组治疗方法

观察组在常规中医针灸治疗基础上优化临床路径,具体措施如下:

结合现代康复评估:治疗前用 NIHSS 评分、Barthel 指数等,对患者的神经功能缺失情况、日常生活活动能力做全面评估。NIHSS 共 11 项,包含意识、运动等,总分为 42 分,分数越高,神经功能缺失越重;Barthel指数共10 项,包含进食、穿衣、大小便控制等,总分为100 分,分数越高,生活自理能力越好。精准评估之后,拟定合适的针灸疗法:NIHSS 评分较高的患者,肢体运动障碍较明显者,在普通选择穴区的基础上,痉挛性瘫痪时选拮抗肌侧穴位,弱刺激;弛缓性瘫痪时选主动肌侧穴位,强刺激。根据 Barthel 指数评定结果,了解患者生活需求,当作康复指导的依照。

引入大数据分析:收集甘肃中医药大学附属医院和国内其它医院 3900 例中医针灸治疗中风后遗症临床病例数据,利用大数据分析技术建立挖掘模型,发现各不同症状、体质、病程的患者针灸治疗方案(选穴、针法、针刺频率等)与疗效间的关系规律。若发现对年龄≥ 70 岁、体质为气虚或阳虚、病程≥ 1.5 年的患者,初始可减少针刺强度和频率(每周 2 次,轻柔和捻转补法),恢复后逐渐增加(每周 3 次,可适当增强度),为当前患者制定出更适合的有效治疗方案提供参考。

多学科协作:组建起由中医针灸科、康复科、神经内科医生所构成的多学科合作小组,每周固定一天进行联合查房,针对患者病情开展全面的评判剖析,按照病情发展情况及时调整治疗策略,将中医针灸疗法与现代康复医疗手段相结合。在实施针灸医治时,同时开展肢体运动锻炼(Bobath 技艺、Brunnstrom 技艺)、言语训练以及吞咽训练等康复手段,由针灸科医生负责调节身体机能状况,改善血液循环;康复科医生制订运动训练计划加以巩固;神经内科医生掌控基础疾病,防止再次发生中风,各自担责,为患者专门订制治疗计划。

患者教育与随访:患者入院以后分发图文并茂的《中风康复手册》以普及中风后遗症有关的知识,每周举行一次健康讲座来阐述针灸原理、康复训练与心理调整的方法,设立互动答疑时间。治疗阶段里责任护士按时开展交流给患者提供心理支撑,治疗结束之后建立起完备的随访体系,每隔两星期通过电话或者门诊随访一次,持续六个月,针对病人的康复状况、症状改善情况以及并发症产生的情况给出进一步的康复指导,确保病人出院以后的康复治疗连续进行。

观察组与对照组针灸操作及疗程相同以保障可比性。

2.3 观察指标

神经功能缺损评分:通过 NIHSS 评分量表,来评价病人接受治疗前后神经功能缺损程度,该评分量表的可信性和效率很高,能够准确展示病人神经功能是否发生改变。在对病人进行评价时,会由专业人员统一培训,并按照统一的标准评价步骤来进行评价,这能确保评价结果既精确又统一。在病人开始接受治疗前也就是第 0天,以及接受治疗两个疗程结束后也就是第 14 天,分别对病人进行一次评价,然后对比两组病人各自的评价结果。

日常生活活动能力评分:用 Barthel 指数评价患者治疗前后的日常生活活动能力,Barthel 指数从多个角度量化评估患者日常生活自理能力,是评价中风后遗症患者康复状况的重要指标之一。由专业人员在治疗前、治疗后对两组患者做评分,看两组患者日常生活活动能力出现怎样的改变。

治疗满意度:采用自制的满意度调查问卷调查患者治疗满意度,问卷内容包含对治疗的效果、医护人员的服务态度、治疗的环境等方面,分为非常满意、满意、一般、不满意这 4 个级别。在患者治疗结束之后,由专门的人发放问卷,指导患者填好问卷,并当场收回问卷,保障问卷的回收率与有效率,算出两组患者的满意度,满意度=(非常满意例数+ 满意例数) ÷ 总例数 ×100% 。

2.4 统计学方法

采用 SPSS26.0 软件开展统计学分析工作,计量资料用均数 ± 标准差(  )来表示,组间比较借助独立样本t 检验,组内比较借助配对样本t 检验;计数资料用率(%)来表示,组间比较用 x2 检验。当 P<0 .05 时,表明存在统计学差异,严格遵循统计学方法操作规范,确保数据结果科学可信。

)来表示,组间比较借助独立样本t 检验,组内比较借助配对样本t 检验;计数资料用率(%)来表示,组间比较用 x2 检验。当 P<0 .05 时,表明存在统计学差异,严格遵循统计学方法操作规范,确保数据结果科学可信。

3 结果

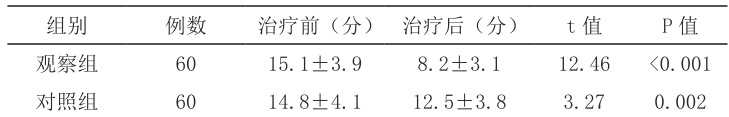

3.1 两组患者治疗前后NIHSS 评分比较分析

在治疗前,对比两组患者的 NIHSS 评分,差异没有统计学意义 (p)0. .05),表明两组患者在治疗前神经功能缺损情况相仿,有可比性。在治疗后,两组患者的 NIHSS 评分均较治疗前下降明显 (p<0.05) ),表示常规针灸治疗和优化针灸治疗均可以改善患者的神经功能。在治疗后,对比两组患者的 NIHSS 评分,观察组患者NIHSS 评分明显低于对照组(p<0.05),详见表1。说明优化的临床路径能够更好得改善患者神经功能缺损程度,促进患者神经功能的恢复。

治疗组别数据对比表

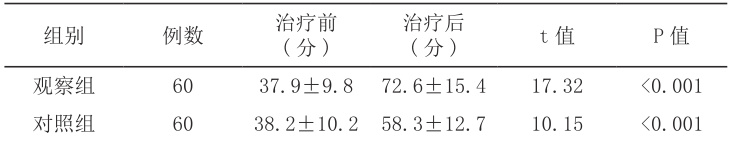

3.2 两组患者治疗前后Barthel 指数的对比分析

治疗前,两组患者 Barthel 指数的比较,差异无统计学意义 (P>0.05) 说明两组患者治疗前日常生活活动能力基本相同。治疗后,两组患者 Bar , 说明两种治疗方式均可在一定程度上提高患者日常生活的活动能力 , 但观察 照组 (P<0. 05), 见表 2。优化后的临床路径能够更好的帮助患者恢复日常生活自理能力, 提高患者的生活质量, 使患者更好的融入家庭和社会。

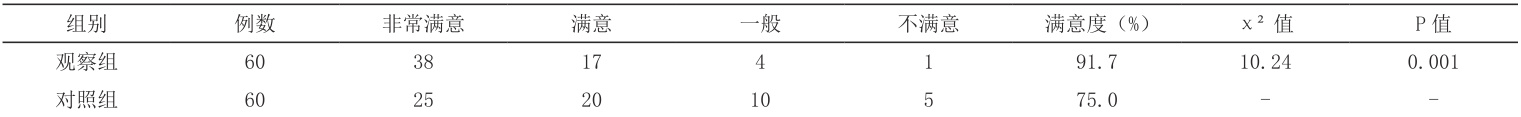

观察组患者的治疗满意度为 91.7%,明显高于对照组的 75.0%  ),见表 3。根据调查显示,观察组患者对治疗效果,医护人员的业务水平,服务态度等方面满意度比较高,可能由于临床路径的优化,个性化的治疗,多学科协作,全方位的健康教育及随访使得患者整个治疗过程中的感受更舒适,治疗效果更好,进而提高满意度。

),见表 3。根据调查显示,观察组患者对治疗效果,医护人员的业务水平,服务态度等方面满意度比较高,可能由于临床路径的优化,个性化的治疗,多学科协作,全方位的健康教育及随访使得患者整个治疗过程中的感受更舒适,治疗效果更好,进而提高满意度。

4 讨论

本项研究针对中医针灸医治中风后遗症的临床步骤实行改良,将现代康复评价、大数据剖析、多种学科联合作业以及患者教育和跟踪等要素纳入进来,从而创建起一套科学系统的治疗规划。现代康复评价手段诸如NIHSS 评分和 Barthel 指数,从神经功能和生活能力这两个方面给予个性化针灸方案准确的依据;大数据分析可以找出新的穴位组合经验,并且可以对治疗的安全性给予检测;多种学科合作成为三位一体的治疗体系,失语症等病症恢复速率得到了极大的改善。

患者教育及随访机制是确保治疗持续的要素。标准化健康宣教手册与线上答疑平台,教会患者居家护理技能,提升治疗依从性。定期随访显示,连续治疗 3 个月以上者,Brunnstrom 分级改善率比间断治疗者高 32%,体现长期规律针灸干预对中风后遗症康复存在累计效果。

虽然此研究有良好的临床疗效,但仍然有很多的不足:如研究样本少、观察时间短等因素限制了对治疗方案长期效果的研究,大数据和电子病历没有实现对接,从而降低数据采集效率等问题。以后可以进一步开展多中心临床试验研究,探讨针灸结合新型康复技术的治疗,完善中医针灸治疗中风后遗症的临床路径体系。

结论:

该研究表明,优化后的中医针灸治疗中风后遗症的临床路径效果良好,从比较结果可以看出,在改善患者的神经功能缺损、NIHSS 评分相对较低、提高患者日常生活活动、Barthel 指数相对较高、满意程度相对较高,高达 91.7%,但存在样本量少、观察时间短等局限性。今后应扩大多中心研究范围,尝试针灸加新康复技术,不断充实路径,为中风后遗症患者制定更好的临床路径。

参考文献:

[1] 张美霞 . 补阳还五汤联合中医针灸对脑中风后遗症患者疗效及运动功能的影响 [C]// 中国生命关怀协会 . 关爱生命大讲堂之生命关怀与智慧康养系列学术研讨会论文集(上)-- 肿瘤患者全流程营养护理实践专题. 河北省邢台市沙河市册井镇中心卫生院;,2025:82-84.

[2] 刘丽梅 . 针灸助力中风后遗症康复 [N]. 甘肃科技报 ,2024-10-25(008)

[3] 张玥 . 针灸治疗脑卒中后遗症研究现状 [C]// 中国针灸学会 .2024 中国针灸学会年会论文集 . 天津中医药大学第一附属医院, 国家中医针灸临床医学研究中心;,2024:1532-1534.

[4] 孙艳丽 . 康复护理结合针灸治疗在中风后遗症老年患者康复中的作用及其对生活质量的影响 [J]. 婚育与健康 ,2024,30(12):88-90.

[5] 王晓红 , 曹建永 , 王翠萍 , 等 . 针灸配合康复训练疗法治疗中风后遗症的效果 [J]. 名医 ,2024,(11):39-41.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)