某地似大地水准面精化提升项目的建设背景与技术实现

吴文军

湖南省第一测绘院 湖南长沙 410000

为提高测绘地理信息的“两支撑一提升”的服务水平,相关单位要根据各地区实际情况,将建设背景作为基础,促使似大地水准面精化提升项目得以有效推进。在此基础上,通过对各种技术的应用,构建精密似大地水准面模型,以此来提供地理空间定位基准,促使测绘能力得到提升。

1 项目建设背景

《湖南省“十四五”基础测绘规划》要求,在“十四五”期间,优化提升湖南省似大地水准面模型精度。开展现代测绘基准的维护更新,建立精密似大地水准面模型,可直接或间接地为地学、空间科学、气象学、环境科学、资源开发等领域提供精准的地理空间定位基准,对于全面提高测绘保障能力和服务水平,满足经济建设、社会发展、国防建设和生态文明建设的需要具有非常重要的意义。

2 原似大地水准面模型问题

2.1 模型精度存在区域差异

2.1.1 地形地貌差异

在山地、丘陵等地形复杂的区域,地形起伏大,重力场变化剧烈,地形复杂区域的测量工作难度大,数据获取成本高、精度受限,如在茂密森林覆盖区域或沼泽地带进行实地测量时,仪器设备的架设和操作会受到诸多限制,难以获取高质量的测量数据,从而影响模型精度。2.1.2 数据资料的完备性和精度

重力测量是似大地水准面精化的关键数据之一,如果某一区域的重力数据缺失、精度不足或分布不均匀,会导致模型在该区域的精度下降。高精度的高程数据对于似大地水准面模型的建立至关重要,在一些地区存在高程数据精度不一致的情况,如早期测量的高程数据精度较低,与现代高精度测量数据融合时,会产生误差,影响模型精度 [1]。地形数据的分辨率和精度也会影响模型精度,对于地形复杂的区域,如果地形数据的分辨率不够高,无法准确描述地形细节,就会导致模型在该区域的精度降低。

2.1.3 地球物理性质的区域差异

不同区域的地壳物质密度、岩石类型等存在差异,导致地球重力场的不同,如果在模型建立过程中,没有充分考虑这些地球物理性质的区域差异,就会导致模型精度在不同区域出现差异。地质构造活动活跃的区域,如板块交界处、断裂带等,地壳运动频繁,重力场和地形变化复杂,这些区域的似大地水准面模型需要考虑更多的动态因素,建模难度较大,精度也相对较难保证。

2.1.4 模型算法和参数的适应性

不同的似大地水准面精化模型算法在处理不同地形、重力场等情况时,具有不同的适应性和精度表现,某些算法在平原地区效果较好,

但在山地或海洋区域存在局限性 [2]。模型中的参数需要根据不同区域的特点进行合理设置,如果参数设置不合理会导致模型在某些区域的

精度降低,如在重力场变化较大的区域,需要适当调整重力异常的拟合参数,以提高模型对该区域重力场的拟合精度。2.2部分地区的GNSS/ 水准点精度较差

2.2.1 仪器设备与技术因素

图1 GNSS/ 水准点精度仪器设备

接收机的性能和精度是关键因素,低精度接收机在信号处理、抗干扰能力等方面表现较差,会引入误差,此外接收机天线的相位中心偏差也会影响测量精度,若天线设计或安装不合理,相位中心与几何中心不一致,会导致定位偏差 [3]。传统测量技术在某些复杂环境下存在局限性,如静态测量模式虽精度较高,但观测时间长,难以满足快速测量需求,而动态测量模式虽效率高,但在信号不佳或运动状态复杂时,精度会受影响(如图1 所示)。

2.2.2 数据处理与误差因素

卫星在轨道上受多种引力扰动,其实际位置与星历数据存在偏差,导致 GNSS 定位时计算的卫星与接收机间距离不准确,尤其在长距离测量或高精度要求场景中,对 GNSS/ 水准点精度影响显著。电离层中的自由电子和对流层的气象变化、温度梯度等,会使 GNSS 信号传播速度改变、路径弯曲,尤其在高纬度地区或太阳活动频繁时,电离层延迟误差增大,而在水汽含量高的地区,对流层延迟对精度影响明显。数据处理算法的优劣直接影响精度,简单或不合适的算法难以准确消除各种误差影响,如在处理多路径效应、噪声等复杂误差时,若算法不够先进,会使最终的GNSS/ 水准点精度降低。

2.2.3 控制点分布与维护因素

若 GNSS/ 水准点周围的控制点分布稀疏,在进行数据解算和精度评定时,缺乏足够的参考信息,内插或外推误差增大,在一些偏远地

区或地形复杂区域,控制点数量不足,导致 GNSS/ 水准点精度难以保证 [4]。控制点因自然因素或人为因素遭到破坏,或因长期使用出现老

化、沉降等问题,如早期埋设的控制点,经过多年风雨侵蚀和地质变化,其位置发生改变,影响GNSS/ 水准点的精度传递。2.3 省内重力数据分布不均匀

2.3.1 测量环境与成本限制

在山区、高原等地形复杂区域,进行重力测量的难度大,如仪器设备的搬运困难,测量人员难以到达一些偏远且地势险峻的地方,导致这些区域的重力数据采集点较少,而平原地区交通便利,测量工作容易开展,数据采集点相对密集。此外,人口密集地区通常经济活动频繁,对测绘工作的需求也大,重力测量工作更容易得到支持和开展,数据采集量相对较多。重力测量需要专业的仪器设备和大量的人力、物力投入,在一些经济欠发达地区或偏远地区,由于资金有限,难以开展大规模的重力测量工作,从而造成数据分布不均。

2.3.2 历史测量工作的局限性

早期的重力测量工作可能缺乏全面、科学的规划,没有充分考虑到全省范围内的重力数据均匀性,过去的测量技术和仪器设备精度相对较低,在一些复杂环境下获取的数据质量不高,或者无法进行有效的测量。随着技术的发展,新的测量技术虽然精度提高,但还没有来得及对全省进行全面、均匀的测量更新,导致不同时期的数据在分布和精度上存在差异。

3 似大地水准面精化提升项目的技术措施

3.1 选点埋石

3.1.1 选点

点位应选在稳定的地质条件区域,避免选在易发生滑坡、泥石流、地面沉降等地质灾害的地段,以及受地下水活动影响大的区域,以保证点位的长期稳定性,如花岗岩等坚硬岩石分布区是较为理想的位置。为了便于GNSS 测量和水准测量,点位应视野开阔,周围无明显遮挡,且远离大功率无线电发射源、高压输电线等,以减少对GNSS 信号的干扰。

根据测区的地形地貌和测量精度要求,合理规划点位分布,尽量保证点位在测区内均匀分布,在地形复杂的山区、丘陵区,点位间距可适当缩小,在平原地区,点位间距可相对较大 [5]。点位应能代表不同的地形地貌和地质条件,在不同的地貌单元、地质构造单元以及高程变化较大的区域,应适当增加点位数量,以准确反映测区的大地水准面变化情况。

根据点位的不同用途和地质条件,选择合适的标志类型。常用的有混凝土标石、岩石标石和钢管标石等,在土层较厚的地方,一般采用混凝土标石,在基岩出露的地方,可直接在岩石上开凿标志或埋设岩石标石,而在松软的地基或沼泽地带,可采用钢管标石。其中标石的埋设深度应根据地质条件和当地的冻土深度等因素确定,在岩石地区,应将标石嵌入基岩内,嵌入深度不小于 0.2 米。首先在选好的点位上进行挖坑,坑底要平整,对于混凝土标石,应先在坑底浇筑一层混凝土基础,然后将标石放入坑中,并保证标石的垂直度。标石埋设好后,要在周围浇筑混凝土进行固定,并在标石周围设置保护设施,如栅栏或警示标志,防止标石被破坏。

3.2 GNSS 复测

3.2.1 观测工作

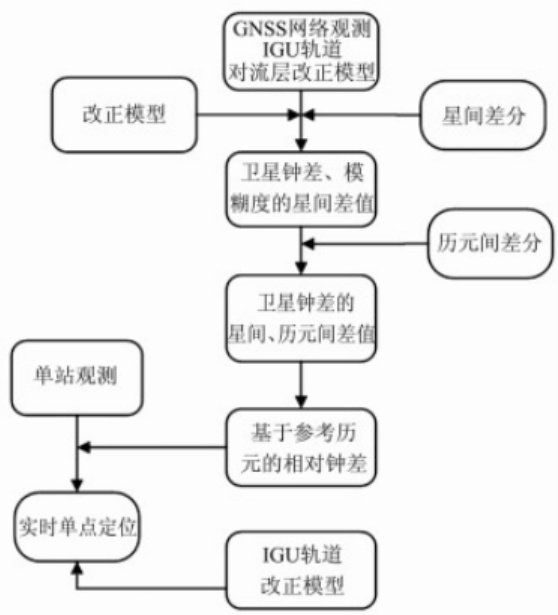

根据项目要求和测区实际情况,制定详细的观测方案,包括观测时间、观测时段、卫星截止高度角、数据采样间隔等参数的设置。般来说,观测时间应选择在卫星信号良好、大气状况稳定的时段,以提高观测精度。在观测过程中严格按照操作规程进行操作,将 GNSS接收机准确安置在标石中心上,对中误差应小于规定值。连接好天线和数据记录器,设置好观测参数后开始观测。观测过程中要注意保护仪器设备,防止外界因素干扰观测数据,如避免人员走动、车辆震动等,同时记录好观测时间、天气状况、仪器设备工作状态等信息。为了提高测量精度和可靠性,尽量采用多台 GNSS 接收机进行同步观测,在同一时段内对多个控制点同时进行观测,这样可以消除或减弱卫星轨道误差、大气折射误差等共模误差的影响 [6]。对于一些重要的控制点或精度要求较高的区域可进行多次重复观测,通过对重复观测数据的分析和处理,评估观测数据的质量和稳定性,提高测量结果的准确性。GNSS 复测流程,如图2 所示。

图 2 GNSS 复测流程

3.2.2 数据处理

对观测数据进行预处理,包括数据格式转换、剔除异常数据、修复周跳等,检查数据的完整性和正确性,确保数据质量符合要求。同时采用专业的GNSS 数据处理软件进行基线解算,根据观测数据计算出各控制点之间的基线向量,在解算过程中要合理选择解算模型和参数,将基线解算结果进行网平差计算,确定各控制点的坐标和高程。平差计算时,要考虑到测量误差的影响,采用合适的平差方法,如最小二乘法等。同时,对平差结果进行精度评定,计算出各控制点的坐标中误差、高程中误差等精度指标,评估测量成果的质量 [7]。观测人员将复测得到的 GNSS 数据与原有的数据进行对比分析,检查控制点的坐标和高程是否发生变化,如果发现有较大差异,要分析原因,并采取相应的措施进行处理,如重新观测、调整点位等。

3.3 水准联测

3.3.1 水准路线规划

水准路线应尽量沿地势平坦、交通便利的道路或河流布设,避免跨越深沟、峡谷、沼泽等复杂地形,同时要考虑到水准点的分布情况,使水准路线能够覆盖测区的主要区域,且尽量与 GNSS 控制点重合或靠近,以便进行 GNSS 水准联测。根据似大地水准面精化提升项目的精度要求,合理确定水准路线的等级和精度指标,对于高精度的项目,一般采用一等或二等水准测量标准。在规划水准路线时,要根据测区的地形起伏和长度,合理设置水准点的间距,以保证水准测量的精度。为了提高水准测量的精度和可靠性,水准路线应尽量设计成闭合或附合路线,闭合路线是从一个已知水准点出发,经过一系列测量点后,又回到该水准点,而附合路线是从一个已知水准点出发,经过一系列测量点后,附合到另一个已知水准点上。通过闭合差或附合差的计算和调整,可以有效地检验和控制测量误差。

3.3.2 外业观测

观测人员按照水准测量的规范要求,采用光学水准仪或电子水准仪进行观测,观测时应保持仪器的稳定,严格按照后视 - 前视的顺序进行读数,读取水准尺上的中丝读数,并记录下相应的观测数据,包括测站编号、观测时间、天气状况、仪器高、后视读数、前视读数等。同时选择良好的观测天气,避免在大风、暴雨、高温等恶劣天气条件下进行观测,在观测过程中,要注意保持前后视距大致相等,以减小误差的影响,并保证视线长度符合规范要求。每个测站观测完成后,要进行测站检核,如计算前后视距差、累积视距差等,确保各项指标符合规范要求,观测数据应及时、准确地记录在专用的观测手簿上,记录要清晰、 工整,不得随意涂改,如有错误或遗漏,应按照规定的方法进行更正和补充。

3.3.3 内业计算与数据处理

观测人员要将外业观测数据进行整理和检查,剔除不合格的数据,然后采用专业的水准网平差软件进行平差计算,根据已知水准点的高程和观测数据,计算出各水准点的高程。平差计算过程中,要考虑到观测误差、仪器误差、大气折光等因素的影响,采用合适的平差模型和方法,如间接平差法、条件平差法等,以提高平差结果的精度和可靠性。对水准测量成果进行精度评定,计算出各水准点的高程中误差、每公里水准测量的偶然中误差和全中误差等精度指标。根据精度评定结果,判断水准测量成果是否满足似大地水准面精化提升项目的要求,如果精度不符合要求,要分析原因,采取相应的措施进行改进,如重新观测、调整水准路线等。

3.4 合理布设重力点

针对不同地形地质类别分别布设重力点,比如,在地形起伏较大、地质构造复杂区城,重力场变化较为剧烈,需要适当加密重力点;对原模型精度薄弱区域适度加密重力点;而在地形地质条件相对稳定区域,重力点间距可适当放宽。只有通过对项目区域进行详细的地形地质资料分析研究,合理布设重力点,才能提高重力场拟合精度,进而提升似大地水准面模型精度。

为解决似大地水准面精化提升项目建设模型精度存在区域差异、部分地区的GNSS/ 水准点精度较差、省内重力数据分布不均匀等问题,本文结合某地似大地水准面精化提升项目建设背景,提出对应的技术应对措施,希望为推动似大地水准面精化提升项目的建设和发展提供参考。为保证似大地水准面净化提升项目的有效实施,相关部门以及人员要与现代化测绘技术结合,定期做好测绘基准的维护更新,为各领域提供更准确可靠的空间定位基准,这样不仅可以保证测绘服务水平得到提升,而且还能够满足生态文明建设以及社会发展等多方面需求。

参考文献:

[1] 裴志刚 , 张国清 . 基于 EIGEN03C 地球重力场模型的贵安新区似大地水准面精化建设 [J]. 工程技术研究 ,2024,9(23):191-194.

[2] 田时雨 , 田挚 , 许欣欣 , 等 . 似大地水准面精化工程标准化探讨 [J]. 测绘与空间地理信息 ,2024,47(05):31-33.

[3] 何广源 , 李剑坤 . 特大型跨海桥梁工程似大地水准面精化实践与分析 [J]. 测绘标准化 ,2024,40(01):151-155.

[4] 罗东山 , 王思晨 , 胡伟明 , 等 . 长庆油田似大地水准面精化软件应用探析 [J]. 测绘标准化 ,2024,40(01):79-83.

[5] 靳鑫洋 , 王斌 , 刘晓云 , 等 . 省级似大地水准面再精化可行性分析 [J]. 测绘通报 ,2023,(08):151-154.

[6] 张衡 , 朱伟 , 张省 . 重力场模型谱组合精化区域似大地水准面 [J]. 测绘科学 ,2023,48(04):54-59.

[7] 沈鑫 , 胡伍生 . 融合重力信息的似大地水准面精化模型 [J]. 山东交通学院学报 ,2020,28(04):71-78.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)