校企合作订单培养模式下共建中职教育教材的思考与探究

金亚茹

郑州城轨交通中等专业学校 451100

1 引言

职业教育与普通教育具有本质区别,其教材体系应突出实践性和职业性特征。然而当前职业教育教材普遍存在以下突出问题:一是理论知识与实践技能的结构失衡,过度侧重理论传授;二是实践教学内容更新滞后,未能及时融入行业新技术、新工艺和新标准。针对这一现状,推动校企协同构建校企双元合作机制,共同开发教材,已成为破解当前职业教育教材建设困境的关键突破口。

2 订单培养模式下共建教材的现状分析

2.1 教材共建的覆盖率较低

基于近年教育部及各省市公开报告数据显示,仅有约 38.7% 的中职学校与企业开展了教材共建项目(如表 1),且合作多集中于大型企业占 72% ,中小企业参与度不足占 28‰

表1 :2022-2023 年中职学校校企共建教材比例

2.2 教材内容滞后于技术发展

随着科技的飞速发展和企业技术的不断升级,企业的生产工艺、设备和管理方式等不断变化。教材更新周期平均为 2.3 年,而行业技术迭代周期已缩短至 1.2 年 [1],而且部分共建教材内容更新滞后,仅 20% 的教材能每年修订,无法及时反映企业的最新技术和工艺,导致教材内容与企业实际需求脱节。

2.3 缺乏统一的编写标准和规范

当前中职教育校企共建教材标准化缺失问题突出,具体表现为:编写标准不统一,内容结构、格式、语言缺乏规范;质量管控乏力,评估、审核、更新维护机制缺失;实施效果受限。这种标准化缺失的状况直接导致了教材质量参差不齐、教学资源整合困难、人才培养质量波动。

3 共建教材的核心问题

3.1 缺乏动态更新机制

当前校企共建教材建设面临内容更新滞后的突出问题,主要表现为:教材修订周期长于技术迭代周期,存在明显的“时间差”。校企协同缺乏常态化信息共享机制,使得企业技术升级信息难以及时传达至教学领域;制度建设方面未构建规范的教材修订制度与更新标准,导致教材更新缺乏制度保障;资源投入上专项更新资金匮乏,限制了教材的及时修订工作。由此可见缺乏有效的动态调整机制,直接影响人才培养的针对性和适用性。

3.2 数字化建设滞后

根据腾讯教育 2023 年调研数据显示,仅有 8% 的校企共建教材配备了数字化教学资源(如 VR/AR 仿真系统、在线实训平台等),而高达 76% 的受访学生明确表示需要数字化学习工具来提升学习效果 [2]。这一数据反映出教材数字化转型缓慢、现代教育技术应用不足、教学资源与学生需求差异大三个关键问题,既制约教学效果提升,又影响学生数字化技能培养。

3.3 评价体系不完善

当前职业教育校企共建教材的评价体系亟待完善,主要存在评价主体单一、反馈机制缺失等突出问题。具体表现为:教材评价过程过度依赖学校教师主导而企业参与度低、行业专家意见缺失;评价指标重理论知识考核与实际岗位能力需求脱节,且未建立有效企业反馈渠道和应用效果跟踪机制,致使教材质量改进无据可依。这种片面的评价体系不仅影响教材的持续优化,更造成教学内容与企业实际需求之间的鸿沟。

4 优化共建教材的路径探索

建立“市域产教联合体统筹、学校主体实施、企业深度参与、行业标准引领”的“政- 校- 企- 行”四元联动治理架构 [3]。

4.1 建立动态更新机制

构建校企协同的教材动态更新机制是优化共建教材的关键路径。具体实施可从四方面发力:一是建立“双师驻点”制度,企业骨干驻校、教师赴企实践,形成双向教材更新机制;二是创新教材形态,采用模块化、活页式设计,如天津职业大学与航天数控合作开发的“活页式”教材,将核心技术模块独立成册,实现按季度灵活更新;三是搭建数字化协同平台,云端共享资源,同步企业技术标准;四是建立质量反馈闭环,形成“修订- 试用- 反馈- 完善”的良性循环机制。这一系列措施可以有效解决教材内容滞后问题,促进校企深度合作。

4.2 推动教材数字化

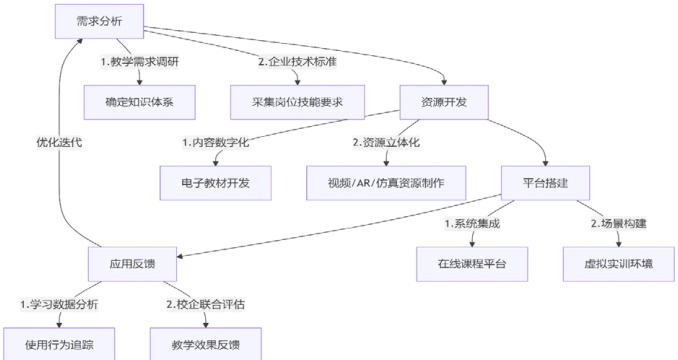

教材数字化转型,可以构建“三位一体”的数字化建设路径:即开发交互式电子教材,整合多媒体元素与结构化知识体系;配套建设在线课程平台,支持混合式教学模式;搭建虚拟仿真实训系统,模拟真实工作场景(如图1)。以华为与深圳信息职业技术学院的合作为例,其《5G 通信技术》教材创新采用“纸质 + 数字”融合模式,实现了“理论 - 演示 - 实训”的闭环学习,既保持了知识体系的完整性,又增强了教学互动性,为教材数字化转型提供可复制的范式。

图1 :教材数字化转型流程图

4.3 完善评价体系

构建“学校 + 企业 + 行业”的教材多元评价机制,制定涵盖教学适用性( (40% )、技术先进性( 30% )和岗位匹配度( 30% )的量化评价指标体系。一是将企业满意度细化为毕业生岗位适应度、技术规范符合度等可测量指标,权重占比达 35% ;二是引入第三方行业认证,以职业技能等级证书通过率等客观数据作为评价依据,占比 25% ;三是实施“开发论证 - 使用跟踪 - 周期修订”的全过程质量监控,形成评价- 反馈- 改进的良性循环。

4.4 政策支持与激励

建立多维度的政策激励体系:对参与校企共建教材的企业,可实施“税收优惠 + 专项补贴”的激励政策 [4]。此外,可将教材共建纳入产教融合型企业认证指标,与金融信贷、项目申报等优惠政策挂钩,形成“经济激励 + 政策倾斜 + 社会荣誉”的全方位支持机制,切实解决中小企业参与动力不足的问题。

5 结论与展望

校企合作订单培养教材建设的核心在于构建教育与产业的动态连接机制。本文提出的“动态模块化”教材模式,通过活页式架构、四元联动治理架构和三维评价体系,有效解决了教材滞后性、普适性与岗位针对性之间的矛盾。未来教材建设需在三个维度持续深化:其一,探索“教材即服务”新形态,基于数字孪生技术构建可配置的技能训练场景;其二,完善学分银行制度,实现学习成果与企业职称互认;其三,建立全国性教材建设数据中心,运用大数据优化内容供给。只有让教材真正成为技术技能积淀与传承的载体,才能为中国特色现代职业教育体系建设奠定坚实基础。

参考文献:

[1] 麦肯锡 . 中国制造业技能缺口报告 [R]. 2023.

[2] 腾讯教育研究院. 职业教育数字化发展白皮书[R]. 2023.

[3] 邱懿,徐晔 . 建设高质量职业教育教材体系的逻辑起点、基本思路和实践路径[J]. 中国职业技术教育,2023.

[4] 教育部办公厅 . 关于加强市域产教联合体建设的通知 [Z]. 教职成厅函〔2024〕20 号 , 2024

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)