不同土地利用方式对区域土壤侵蚀及生态修复效果的对比研究

王宇松

河南省资源环境调查一院有限公司 河南省郑州市 450000

引言

黄河流域横跨九省区,面积约79.5 万平方公里,既是文明发祥地,也是生态脆弱区集中地。中游黄土高原区土壤侵蚀严重,年均输沙量达 16 亿吨,占全国超 60% ,威胁着流域生态安全与可持续发展。其土壤侵蚀是自然与人类活动共同作用的结果,自然因素有降雨集中等,人为因素主要为不合理土地利用。20 世纪90 年代末研究表明,未利用地侵蚀强度最大。随着人口增长与经济发展,人类活动干扰加剧,形成恶性循环。我国实施了一系列水土保持和生态修复工程,如退耕还林还草工程使黄土高原植被覆盖度提高 18.6% ,但不同土地利用方式和生态修复措施效果有差异,系统研究这些差异对推动流域发展意义重大。

一、不同土地利用方式对土壤侵蚀的影响机制

1. 农业土地利用的侵蚀效应

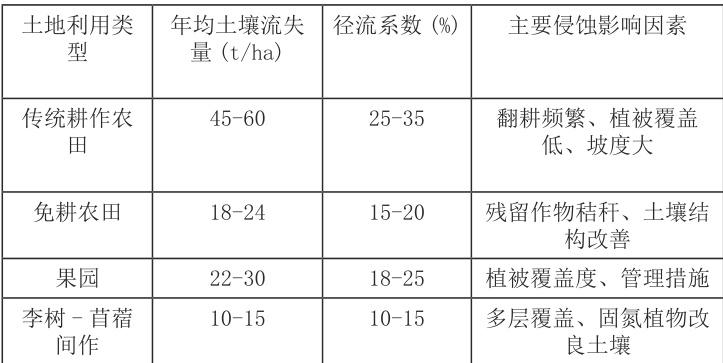

农业活动在黄河流域土地利用中占比约 18.64% ,是土壤侵蚀的重要人为诱因。传统耕作农田频繁翻耕破坏土壤结构、植被覆盖低,雨季易引发水土流失。相同降雨下,其地表径流量和泥沙流失量远超其他土地利用类型,坡耕地侵蚀模数更是自然植被的 10 倍以上,黄河中游黄土坡地传统耕作农田年均土壤流失量惊人。而保护性耕作水土保持效果良好,免耕措施可减少约 40% 地表径流和 60% 土壤流失量;间作模式如李树 - 苜蓿间作地,通过增加植被覆盖层次等降低侵蚀。此外,农田转果园后,川中丘陵区泥沙流失量可降低 35-- 50% ,经济林果种植是较可持续的农业利用方式[1]。

表:黄河流域不同农业土地利用方式的土壤侵蚀比较

2. 林草植被的侵蚀控制功能

林草植被是黄河流域水土保持的关键防线,其减蚀作用体现在冠层截留降雨、枯落物层缓冲径流、根系固结土壤三方面。林地土壤侵蚀强度远低于草地与旱地,黄河中游侧柏林地土壤流失量比传统农田低 82% 。但不同林分类型和结构水保效益有别,天然次生林、混交林、乔灌草复合结构更优。草地是流域面积最大的地类,覆盖度影响侵蚀强度,适度恢复天然草地可大幅减沙,过度放牧会加剧侵蚀,且人工草地效益通常低于天然恢复草地。

3. 城乡建设与未利用地的侵蚀特征

快速城镇化是黄河流域土地利用变化的重要特征,城乡建设用地占比持续上升。城市建设地表硬化改变水文过程,虽建设区自身侵蚀减弱,但周边区域径流集中使侵蚀加剧,城市扩张区侵蚀模数比自然状态高 30- 50%, 。采矿区地表沉陷引发严重侵蚀,如内蒙古十大孔兑地区煤矿开采使局部侵蚀模数增加2 - 3 倍。未利用地虽面积小,但侵蚀风险高,黄河三角洲盐碱荒地风蚀水蚀复合侵蚀模数大。不过,沙化土地治理有创新,“沙化治理 + 林果经济”模式成效显著,种植耐旱果树使植被覆盖度大幅提高,风蚀量减少 90% ,有效改善了生态环境[2]。

二、生态修复措施的成效对比

1. 工程措施与生物措施的协同效应

黄河流域生态修复有工程、生物、耕作三类措施。工程措施成效突出,如黄土高原梯田建设可减少超 80% 土壤流失、提升作物产量 30-- 50% ,淤地坝系能拦截约 23% 泥沙,但纯工程成本高、维护难。生物措施中,植被恢复生态效益全面,小浪底库区退耕还林改善土壤,不过年降水量低于 400mm 地区纯林成活率低,“草灌先行”模式提升了黄土高原北部植被恢复成功率。工程与生物措施协同,减流减沙、抑制侵蚀效果更佳。

2. 不同植被恢复模式的生态效应差异

植被恢复作为生态修复核心,不同类型对土壤与生态功能的改善效果差异明显。人工植被在改善土壤性状上优于天然植被,乔灌木林综合效益又高于纯草本植物,如黄河中游侧柏林地比撂荒地减流 65% 、减沙 82% ,土壤有机质含量提高 1.2 倍。混交模式效果更佳,李树 - 苜蓿间作减少水土流失超 75% ,还能增加土壤全氮;黄河三角洲柽柳 - 碱蓬混交改良盐碱地效果优于单一种植,三年内土壤含盐量大幅降低 。

3. 泥沙资源化利用的创新实践

黄河泥沙资源化利用是特色生态修复技术。用泥沙充填复垦采煤沉陷地,既解决了泥沙出路,又增加耕地面积,复垦地生产力达正常农田 85 - 90% ,成本仅为传统方法的 60% ,其作为充填材料能补充土壤并逐渐熟化。在河口三角洲,泥沙沉积对湿地生态影响复杂,河道摆动形成的牛轭湖区域,年均沉积速率达 3 厘米,使挺水植物向沉水植物演替,合理调控泥沙沉积过程,对维持河口湿地生态平衡意义重大。

三、区域差异化治理策略

1. 上游地区:风蚀水蚀复合治理

黄河上游(内蒙古段)呈现出风蚀水蚀复合特征,十大孔兑地区尤为典型。此区域土地利用以草地为主,占比达 60-70% ,然而过度放牧使草地严重退化。治理上,应实施围封禁牧与草场轮牧以恢复植被,建设防风固沙林带,强化矿区生态监管。目前,侵蚀模数已显著降低。

2. 中游黄土高原:综合水土保持体系

中游黄土高原是黄河流域水蚀最严重区域。基于 RUSLE 模型,该区最优土地利用配置为林地 25-- 30% 、草地 35- 40% 、耕地 15-- 20% 、其他 10 -15% ,可控制侵蚀模数在 1000t/(km2⋅a) 以下,具体需 25∘ 以上坡耕地退耕、15-25∘ 坡地修梯田配植物篱、沟道建淤地坝系。

3. 下游三角洲:盐碱地改良与湿地保护

下游三角洲地区面临盐渍化与风蚀难题,垦利县研究显示盐碱荒地生态脆弱性指数为正常耕地 3 - 4 倍。治理上,宜推广“旱改水”调控地下水,用耐盐植物改良盐碱地,同时保护河口湿地以维持泥沙平衡。

四、结论与展望

本研究系统剖析黄河流域不同土地利用方式对土壤侵蚀的影响及生态修复成效,得出关键结论:土地利用方式对侵蚀强度影响显著,传统耕作农田侵蚀模数最高,混交林减沙效果达 82% ;工程与生物措施协同应用效果最佳,梯田配套造林减沙效率提升 30 - 40% ,且植被恢复生态效益具时间累积性。流域上中下游侵蚀特征与主导因素有别,需差异化治理,土地利用优化配置可控制中游侵蚀模数。黄河泥沙资源化利用成新途径,充填复垦技术可恢复沉陷地生产力。未来研究应聚焦气候变化响应、长期效应评估、碳汇协同提升及社区管理模式创新,以构建科学高效治理格局,实现高质量发展。

参考文献:

[1] 李敏 . 黄河流域中游土地利用与植被覆盖变化及对生态系统服务价值的影响研究 [D]. 长安大学 ,2023.

[2] 代孟均 , 张兵 , 杜倩倩 , 等 . 不同缓冲区的土地利用方式对地表水水质的影响 : 以海河流域天津段为例 [J]. 环境科学 , 2024(003):045.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)