地球化学找矿新方法在金属矿产勘查中的应用初探

周磊磊

湖南省地球物理地球化学调查所 湖南长沙 410000

金属矿产属于重要自然资源,在国家经济建设、工业发展以及国防安全等众多领域起着至关重要的作用。伴随全球经济持续不断地增长,对金属矿产资源的需求也在持续不断地攀升,不过经过长期大规模开采之后,地表以及浅部的金属矿产资源逐渐出现减少情况,找矿的难度也日益变得更大。传统找矿方法在面对深部矿体和复杂地质条件的时候,常常会表现出一定程度的局限性,地球化学找矿作为一种重要找矿手段,通过研究地表和地下介质中化学元素分布规律,能够识别出与成矿相关的异常信息,为金属矿产勘查提供关键线索,这对于满足国家对金属矿产资源需求、推动矿业可持续发展具备重要现实意义。

1地球化学找矿方法原理与应用范围

1.1定义与基本原理

地球化学勘探技术是基于元素迁移与富集规律来开展矿产资源勘查的重要方法,该技术体系主要依据矿体跟围岩介质像基岩、风化壳、水系沉积物及地下水等之间发生的元素地球化学分散与聚集效应,其理论基础能够概括成下面四个方面:首先,成矿作用过程当中产生的元素地球化学分带特征会在矿体周边形成特定指示标志,具体体现为围岩蚀变带元素组合特征、表生环境中元素分布模式以及流体包裹体成分等方面的异常;其次,矿化体在形成演化过程中会让周边介质发生显著地球化学响应,形成具备空间分布规律的元素异常场,典型表现是矿体上覆土壤中成矿元素及其伴生元素的次生晕发育特征;再次,通过系统采集各类介质样品并且进行高精度元素含量测定,可以圈定矿致异常范围并对矿化强度进行评估;最后,该方法需要跟构造地质学、地球物理勘探及遥感解译等多学科技术手段相结合,以此提高矿床定位的准确性。由此可见,地球化学勘探是通过识别和解析矿化作用引发的元素地球化学异常来实现矿产资源预测的综合性勘查技术。

1.2地球化学找矿方法的发展

地球化学找矿方法发展历程是从传统走向智能的显著演进过程,传统阶段依靠X射线荧光光谱法进行单元素分析,此方法虽快速简便但精度有限且易受干扰导致找矿可靠性低。数据驱动阶段伴随电感耦合等离子体质谱技术普及,实现多元素高精度痕量级检测分析,结合主成分分析和聚类分析等统计方法,从单一元素转向多元素组合异常识别提升找矿准确性。智能勘查阶段自21世纪20年代起,融合高分辨率遥感原位激光诱导击穿光谱和同位素示踪技术实现野外实时分析与大数据集成。人工智能与机器学习应用优化数据处理,通过智能算法挖掘深层次矿化信息推动找矿向自动化高效化发展,三个阶段层层递进技术革新不断突破探测极限为矿产资源勘查提供更精准高效解决方案。

1.3 典型案例分析——西藏甲玛铜多金属矿床勘查

西藏甲玛铜多金属矿床是我国近些年新发现的大型斑岩 - 矽卡岩型矿床,其勘查过程充分体现出了地球化学找矿方法的实际应用价值,2010年到2015年这一期间,中国地质调查局采用了“传统 + 智能”的综合地球化学勘查技术体系。首先,通过1:5万水系沉积物测量圈定了Cu -Mo - Au多元素组合异常(Cu最高含量达到1280×10 - 6)并发现面积达12km2的矿致异常区,随后运用便携式XRF进行剖面测量且结合ICP - MS精确分析(检测限达0.01×10 - 6)来确定矿化中心位置,最终引入LIBS无人机航测系统在海拔5000m区域完成2000个点位的高密度扫描并建立三维地球化学模型。经工程验证后在异常区深部发现了厚大矿体,探明铜资源量789万吨、钼54万吨。(数据来源《西藏甲玛铜多金属矿勘查报告》),该案例创新性地将同位素示踪技术与机器学习算法结合起来,为找矿预测提供了全新思路并区分出斑岩型和矽卡岩型矿化。

2地球化学找矿方法在金属矿产勘查中应用问题分析

2.1环境干扰因素的建模问题

在地球化学找矿整个过程当中,如风化作用、土壤侵蚀、生物活动这类环境干扰因素,会对元素的迁移和分布起到重要影响,比如风化作用会让岩石里的元素出现溶解、迁移和再沉淀情况,这使得地表土壤元素含量和深部矿体元素含量间的关系变得复杂。目前虽说已经意识到环境干扰因素的重要性,但对于这些因素是否被充分建模仍存在争议,部分研究觉得现有的模型还无法准确描述环境干扰因素对元素迁移的影响,这导致地球化学异常的解释存在一定不确定性。所以,如何建立更为完善的环境干扰因素模型,提升地球化学异常解释的准确性,是当前地球化学找矿领域面临的一个重要问题。

2.2深部矿体异常信号衰减问题

随着找矿深度不断增加的情况下,深部矿体的异常信号会逐渐出现衰减现象,这让通过地表介质去识别深部矿体变得更加困难。一般来说,在矿体埋藏深度大于500m的时候,异常信号的衰减情况会变得非常明显,这是由于元素在从深部矿体往地表迁移的过程当中,会受到诸如岩石吸附扩散及化学反应等多种因素阻碍。目前,对于深部矿体异常信号衰减的机制还没有完全弄清楚,怎样有效提取深部矿体的异常信号并提高深部找矿成功率,是地球化学找矿领域亟待解决的关键问题之一[2]。比如,云南普朗铜矿属于我国重要的斑岩型铜矿床,其深部找矿过程全面展现地球化学方法挑战与创新解决方案,2016到2020年期间,昆明理工大学联合中国地质调查局在该矿区开展深部找矿研究时发现,传统土壤测量探测500m以深矿体出现明显信号衰减(Cu异常强度衰减率达72%),研究团队通过建立“元素垂向迁移模型”,创新性地采用活动态金属离子提取技术(MMI)。在矿体上方成功捕捉到穿透性Cu、Mo异常(含量分别达156×10 - 6和18×10 - 6),研究团队还采用纳米微粒捕集技术,发现深部矿体指示元素As、Sb的纳米级迁移颗粒,同时结合同位素示踪与人工智能异常识别算法,经钻探验证,在垂深800m处发现厚达96m的铜矿体(Cu平均品位0.68%),新增铜资源量35万吨(数据来源,《云南普朗铜矿深部找矿研究报告》),该案例证明通过技术创新可有效克服地球化学信号的深度衰减问题。

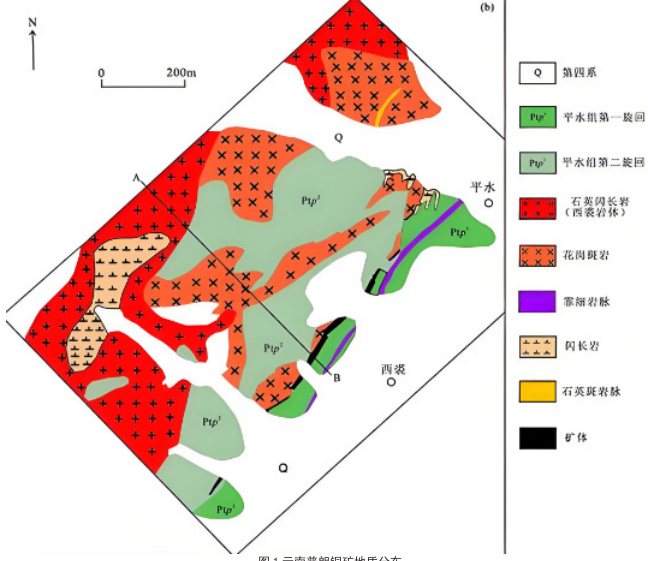

图1 云南普朗铜矿地质分布

3金属矿产勘查中地球化学找矿新方法分析

3.1岩石地球化学

岩石地球化学方法主要靠采集与分析基岩样品来开展找矿工作,基岩采样一般采用10-50cm的间距以保证全面反映岩石中元素分布状况,该方法主要应用于原生晕圈定和矿体定位方面,原生晕指的是成矿过程中成矿元素,及其伴生元素在矿体周围岩石里形成的地球化学异常带,通过分析基岩中元素含量能够圈定原生晕的范围,从而推断矿体位置和规模。比如在一些铜矿床周围岩石中铜、铅、锌等元素含量,会明显高于背景值进而形成明显原生晕,通过对原生晕进行详细研究能够确定矿体走向、倾向和延伸范围为后续勘探工作提供重要依据 。

3.2土壤地球化学

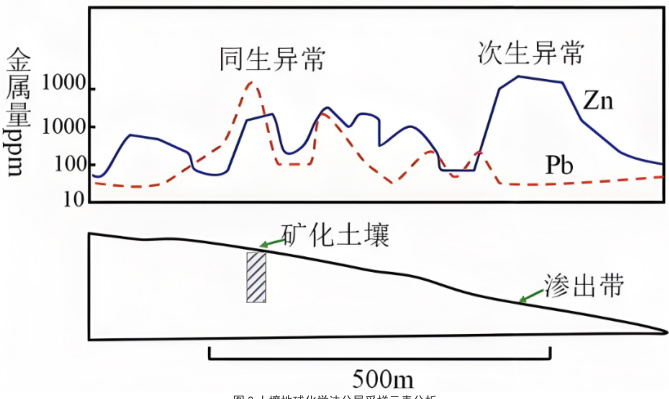

土壤地球化学方法着重进行分层采样,其中B层土壤也就是淀积层会优先被采集,这是由于B层土壤受地表风化以及生物活动的影响相对较小,所以能够更好地反映深部矿体所包含的信息。该方法主要被应用于表生环境异常识别工作,在表生环境里矿体中的元素会经由风化、淋滤等作用迁移至土壤当中,从而导致土壤中相应元素的含量发生变化。通过对土壤中元素含量开展分析工作,可以发现表生环境中的地球化学异常情况,进而推断出可能存在的隐伏矿体,比如,在一些金矿勘查项目中,通过对土壤中金元素含量进行分析,能够发现金的异常富集区域,为寻找隐伏金矿提供有用线索。如图2:

图2 土壤地球化学法分层采样元素分析

3.3流体包裹体

流体包裹体就是在矿物生长进程中被包裹到矿物内部的流体,流体包裹体分析主要运用微区激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术且精度可达ppb级,该方法主要应用场景为成矿流体路径追踪,成矿流体作为金属矿床形成的重要介质携带大量成矿元素和物质。通过对流体包裹体中元素含量和同位素组成进行分析能够了解成矿流体来源、温度、压力和化学成分等信息,进而推断成矿流体运移路径和沉淀机制。比如,在某些热液矿床中通过对流体包裹体研究可发现成矿流体沿特定构造裂隙运移并在合适部位沉淀形成矿体[3]。

3.4同位素地球化学

同位素地球化学方法主要是通过测定Pb-Zn-Cu等元素的同位素比值去进行矿床成因类型判别,不同类型的矿床有着不同的同位素组成特征,这是因为它们的成矿过程和物质来源不一样。比如,岩浆热液型矿床和沉积型矿床的铅、锌、铜等元素的同位素比值存在明显差异,通过对矿床中这些元素的同位素比值开展测定和分析,能够判断矿床的成因类型并为进一步的找矿工作提供理论指导,要是在某一地区发现铅、锌同位素比值具备岩浆热液型矿床的特征,则可在该地区寻找和岩浆活动有关的铅锌矿床。

3.5生物地球化学

生物地球化学方法,主要依靠监测植物组织里金属富集情况开展隐伏矿预测,某些植物具备特殊生理特性能够从土壤中吸收并富集特定金属元素,比如杨树对金有着一定吸附能力,当土壤中有金矿体时杨树组织里可能检测到较高含量的金,通过分析植物组织中金属含量,可以发现植物异常进而推断可能存在的隐伏矿体,生物地球化学方法具有成本低范围广等优点,特别适合大面积的隐伏矿普查工作。

3.6 典型案例分析——内蒙古乌努格吐山铜钼矿综合勘查

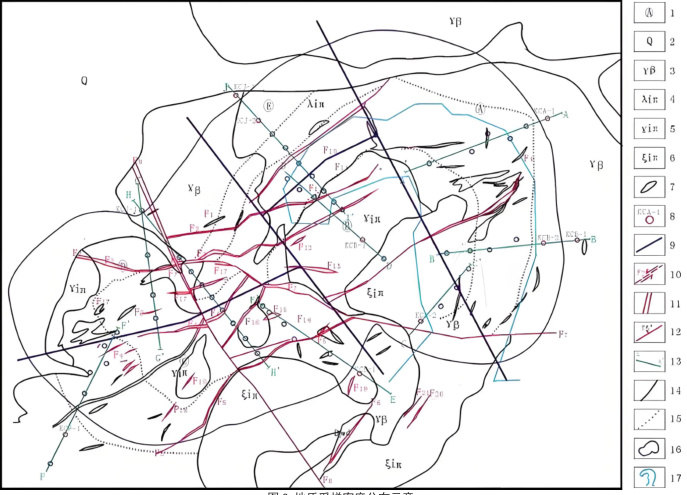

内蒙古乌努格吐山铜钼矿属于我国重要的斑岩型矿床,其勘查过程系统运用了多种地球化学新方法。中国地质科学院矿产资源研究所采用“岩石 + 土壤 + 流体包裹体”综合勘查方案,首先开展1:1万岩石地球化学测量,采样密度为25点/km2,在矿区圈出Cu - Mo - Ag原生晕异常,其中Cu最高含量达到2580×10 - 6,异常面积为8.7km2,随后实施分层土壤测量,B层采样深度为30 - 50cm,发现与深部矿体对应的次生晕异常,Mo含量最高达92×10 - 6,进而运用LA - ICP - MS技术分析石英脉中流体包裹体,检测限达到0.1ppb,揭示成矿流体具有高盐度即12 - 18wt% NaCl、中高温即280 - 350℃的特征。如图3:

图3 地质采样密度分布示意

特别值得一提的是,通过Pb同位素分析确定成矿物质主要来源于地壳重熔,这一发现指导勘查团队在周边类似地质单元新发现3处矿点。经过工程验证,累计探明铜资源量为156万吨、钼为12.8万吨,数据来源于《内蒙古乌努格吐山铜钼矿勘探报告》。该案例证明多方法联合作业能够显著提高找矿效率,特别在覆盖区勘查中效果十分显著。

4结语:

综上,本文对地球化学找矿新方法,在金属矿产勘查里的创新应用及发展趋势做了系统探讨,研究显示伴随构造叠加晕模型和元素比值法等深部找矿技术取得突破,还有针对冻土区和干旱区等特殊环境开展适应性革新,地球化学找矿的深度和精度有了显著提升。与此同时,多元素组合分析与同位素示踪等技术得以应用,让找矿工作从单一元素分析朝着综合信息解译方向转变,但是深部矿体异常信号衰减以及环境干扰建模等技术瓶颈仍有待突破,建议加强多学科交叉融合来完善深部找矿理论体系,从而推动地球化学找矿技术在矿产资源勘查中发挥更大作用 。

参考文献:

[1]杨涛.四川赫德钨锡多金属矿床地球化学特征及矿床成因研究[D].西北师范大学,2018.

[2]祁正强.甘肃文县鹞子坪地区地球化学异常评价与成矿预测[D].西北师范大学,2018.

[3]赵鹏.矿产资源成矿规律与找矿潜力分析[J].世界有色金属,2024,(24):70-72.

[4]李正华,魏国勤.金属矿产勘查中地质找矿技术分析[J].世界有色金属,2024,(24):88-90.

[5]曹红娟.湘南钨锡多金属矿集区典型矿床找矿模型及定量预测[D].中国地质大学(北京),2013.

[6]张俊成.西藏甲玛铜多金属矿地球化学勘查模型[D].成都理工大学,2013.

[7]刘林涛,牛得草.找矿技术在金属地质矿产勘查中的应用与实践[J].中国金属通报,2024,(05):74-76.

[8]胡富荣.浅谈金属矿产勘查中地质找矿技术的应用创新[J].世界有色金属,2024,(03):68-70.

[9]缪宇.云南绿春县杨家寨金多金属矿区地质地球化学特征及区域远景评价[D].中国地质大学(北京),2017.

[10]彭大伟.黑龙江省东宁县金厂金矿床角砾岩筒型金矿化特征及找矿评价标志[D].吉林大学,2017.

[11]殷勇.深穿透地球化学勘查技术在金矿勘查中的应用研究[D].兰州大学,2010.

作者简介:周磊磊(1994.1.28-),男,汉族,湖南辰溪,本科,主要从事工作方向:地球化学勘查、生态地球化学、土壤地球化学

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)