艺术疗愈新路径:美术教育促进心理健康的实践探索

贺招明

昆明传媒学院 650000

一、引言:美育的心理疗愈价值

当前青少年心理健康问题凸显,教育部 2024 年数据显示 24.7% 的中小学生存在心理困扰。传统语言疏导存在表达屏障,而美术教育的非言语表达特性可突破心理防御。在《全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指导下,美术教育正从技法训练转向全人培养,其心理疗愈价值日益凸显。

二、核心三维机制:艺术如何疗愈心灵

2.1 情感宣泄与认知重构

美术创作可以构建安全的情感宣泄场域。例如:濉溪县“拥抱生命中的小黑点”活动中,学生用冷色调线条描绘自我束缚,又以暖色象征接纳,实现情绪视觉化转化。这种隐喻表达促进对内在体验的觉察与重构。

2.2 社会连接强化

集体艺术实践可以激活人际共鸣。在湘潭大学“艺术 + 心理”项目中,乡村儿童通过“绘时代英雄”合作绘画建立团队认同;南京艺术学院的古建测绘活动中通过协作深化文化归属感,有效矫正人们的社交焦虑。

2.3 自我效能提升

从技术实践到价值创造的升华是心理韧性培养的关键,心理韧性是自我效能感培养的基石。云南“非遗 + 微课程”设计中,学生通过蓝靛染布制作“情绪织物”,在文化传承中建立生命意义感。

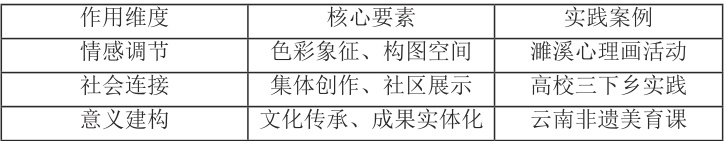

表:三维作用机制简析

三、创新实践模式

3.1 社会服务型:城乡艺课联结

中国美院“乡村艺课”采用“学—创—展—游”(SECT)模式: 高校艺术生与乡村儿童共创装置艺术、将农作材料转化为“种子生命”雕塑、龙泉市陶溪川街区打造公共疗愈空间。直击乡村心理教育资源短缺痛点,通过城乡共创建立情感支持网络。

3.2 课程整合型:跨学科心育

濉溪县“心理 + 美术”课程创新:以“小黑点”象征心理困境实现认知重构、心理教师解读情绪线索 + 美术教师指导表达的双师协同、取消技法评分,关注创作过程的情绪流动。该模式已拓展至语文绘本创作、道法情绪分析等学科。

3.3 技术融合型:数字疗愈

突破传统场域限制:杭州师大开发“心灵艺境”VR 平台,AI 实时分析虚拟

画作情绪 湘潭大学“AR 情绪精灵”程序将儿童绘画生成动态形象 “乡村艺课”线上直播实现陶艺疗愈跨地域共享。

四、实践困境与发展路径

4.1 现存挑战

全国仅27 校开设艺术治疗课程,认证治疗师不足200 人,专业人才缺口大;教学资源的失衡,乡村美育师资配备率为城市 1/5 ,数字设备覆盖率 ⟨40% ;教育体系的脱节,在心理画活动与学校心理咨询制度缺乏有效衔接,美术课仅仅只是美术课。

4.2 突破路径

首先,以“东胜区满世小学“情绪地图”课将积极心理学 PERMA 模型融入创作。”为例,可以在校本资源中进行课程改革,对教学人员进行心理培训,教学评价更加关注色彩选择与笔触变化等心理投射指标。其次,要注意师资的培养。专业的教学队伍才能让课程的改革事倍功半。培训美术教师识别画作中的防御机制与情感投射。最后,构建一个和谐的心灵美育生态体系也是至关重要。政策层面推动艺术治疗师职业认证;社区设置“心灵涂鸦墙”打造公共疗愈空间;建立传统文化符号(书法/ 水墨)的心理疗愈数据库等等。

五、结论

美术教育向心理健康领域的拓展,标志着美育从“审美培育”向“全人发展”的范式转型。其核心价值在于:通过非言语表达突破心理防御,借助创作实现自我整合,依托集体艺术重建社会连接。未来发展需构建“教育—医疗—社区”三方联动的艺术疗愈生态,使美术教育成为照亮心灵的“微光星火”,为培育身心健全的时代新人提供创造性解决方案。

参考文献:

[1] 濉溪县“心理 + 美术”跨学科实践. 淮北市教育局,2025

[2] 乡村艺课社会美育模式研究. 中国美术学院,2025

[3] 知心伙伴艺术疗愈人才培养计划. 凤凰网公益,2025

[4] 东胜区美术跨学科课例. 搜狐教育,2024

[5] 云南非遗美育课程实践. 人民日报客户端,2025

[6] 数字技术在艺术疗愈中的应用. 杭州师范大学,2025

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)