“五育并举”视域下小学劳动教育实践研究

殷燕

重庆市长寿区晶山小学校 401220

一、研究背景与实践缘起

1. 政策导向下的劳动教育转型逻辑

当前小学劳动教育仍普遍存在三大现实困境:其一,目标定位碎片化,局限于简单的体力劳动训练,忽视劳动与德育、智育、体育、美育的内在关联;其二,实施路径单一化,缺乏基于真实情境的跨学科任务设计,难以激发学生的深度参与;其三,评价体系模糊化,尚未建立与五育融合相匹配的素养发展指标。破解这些困境,需要构建“以劳为基、五育共生”的实践模型,让劳动教育成为撬动学生全面发展的杠杆[1]。

2. 校本场域中的主题实践建构

我校“劳动公园”具备种植区、观察区、贩卖区等多元功能空间,为系统性劳动课程开发提供了物理支撑。基于“生命教育”与“实践育人”的双重理念,我们选择“玉米”作为核心载体,设计“一粒种子的旅行”主题活动。这一选择源于三重考量:其一,玉米生长周期(约120 天)与学期教学周期高度契合,便于分阶段实施教育目标;其二,玉米种植涉及土壤科学、生物生长、农业技术等多学科知识,具备跨学科融合的天然属性;其三,玉米作为重要的农作物,承载着中华农耕文化的历史记忆,可自然衔接德育与文化教育。

二、“一粒种子的旅行”五育融合实践框架

1. 三维目标体系的逻辑建构

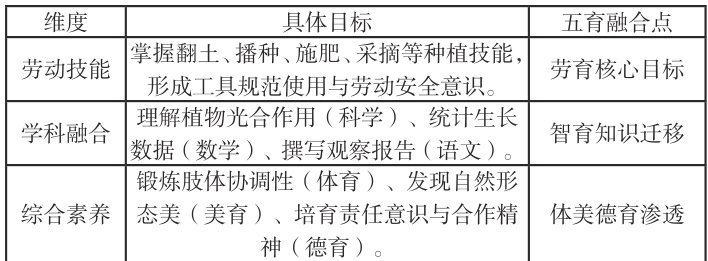

活动以“劳育筑基、五育融通”为设计原则,构建包含“劳动技能—学科融合—综合素养”的三维目标体系(见表1)。

2. 四阶段实施路径的递进设计

1. 阶段一:播种准备——科学认知与责任奠基(3—4 月)

劳动认知与科学探究的双向建构。在“种子档案”建立环节,学生通过查阅《中国农作物栽培史》《植物生长手册》等资料,记录玉米种子的形态特征、生长条件及历史渊源,将生物学科的“种子结构”知识与历史学科的“农耕文明”脉络有机结合。在土壤改良实践中,学生运用科学课所学的“pH 值检测”方法,分析劳动公园土壤样本,通过添加腐叶土、有机肥调整土壤结构,实现“理论认知—实践验证—问题解决”的闭环。

2. 阶段二:田间管理——体能锻炼与审美发现(5—7 月)

劳动实践与体能发展的动态耦合。翻土、浇水、除草等日常劳动构成天然的体能训练场景:翻土时要求保持“膝盖微屈、核心收紧”的标准姿势,每 15 分钟轮换操作者以避免肌肉劳损,此过程同步提升上肢力量与身体协调性;浇水任务需根据天气预报调整频次(如 3 0 % 以上高温天需早晚各 1 次),学生在往返于水泵与农田的过程中,自然达成耐力训练目标。

3. 阶段三:收获加工——价值认同与知识整合(9 月)

劳动成果与德育渗透的有机统一。“丰收感恩礼”包含三重德育设计:首先,采摘前组织“土地感恩词”创作活动,学生结合《悯农》等古诗内涵,撰写个性化感恩语,贴于责任田旁;其次,将收获的玉米按“食用( 6 0 % )—捐赠( 3 0 % )—留种( 1 0 % )”比例分配,其中捐赠部分由学生亲手送往社区食堂,附上手写感谢卡;最后,召开“劳动故事会”,分享种植过程中的困难与突破,强化“劳动创造价值”的认知。

4. 阶段四:文化传播——传统继承与创新表达(10 月)

农耕文化与现代传播的时空对话。通过“玉米的文明密码”主题探究,学生发现玉米自明代传入中国后的本土化历程,及其在《齐民要术》等古籍中的记载。在此基础上,开展多元文化表达:低段学生表演改编版《玉米的旅行》皮影戏,融合美术剪纸与音乐创编;中段学生制作“玉米与二十四节气”手抄报,关联谷雨播种、秋分收获的农耕智慧;高段学生运营班级公众号,发布种植纪录片,用新媒体传播劳动文化[2]。

三、实践成效与理论反思

1. 五育融合的实证成效

在劳育层面, 9 2 % 的学生能够独立完成玉米种植全流程,工具规范使用正确率从活动前的 45 % 提升至 8 9 % ,劳动技能掌握度显著增强。智育方面,科学学科 “植物生长” 单元测试平均分提高 12 分,其中“实践应用题” 得分率提升 3 7 % ;数学学科 “数据统计” 模块掌握度达 91 % ,跨学科知识应用能力明显提升。体美德育融合维度,学生平均每周劳动时长达 3.2 小时,体质健康达标率提升 1 8 % ;在“自然之美”绘画比赛中,参与学生获奖率是普通学生的 2.3 倍,审美创造能力显著提升;责任意识问卷测评显示,“主动承担劳动任务” 的学生占比从3 5 % 增至 78 % ,集体责任感与社会意识明显增强。

2. 实践反思与优化路径

课程化建构的深化:当前活动设计以项目式为主,未来需进一步纳入学校整体课程体系,开发《劳动公园种植手册》等校本教材,建立分年级目标序列与评价指标。

家校社协同的强化:可设计“家庭阳台种植”“社区农博会”等延伸活动,将学校劳动场域与家庭实践、社会服务对接,形成“认知—实践—迁移”的完整链条。

科技赋能的升级:引入物联网传感器监测土壤墒情、无人机航拍生长全景等现代技术,让劳动教育既保留“泥土气息”,又注入“科技元素”,适应新时代人才培养需求。

结论与展望

本研究的实践价值在于证明:劳动教育的五育融合不是简单的学科拼凑,而是通过真实情境中的任务设计,让德育在责任担当中扎根,智育在问题解决中生长,体育在体力劳动中强健,美育在自然创造中升华,劳育在实践体验中固本。 面向未来,小学劳动教育需进一步突破“校内劳动”的空间限制,构建“课程—实践—评价”一体化体系,让每一次翻土、每一次观察、每一次收获都成为五育融合的生长点。

参考文献:

[1] 王萍 . 五育融合视域下小学劳动教育校本实践路径探究 [J].基础教育论坛 , 2024, (16): 19-21.

[2] 王娟 . “五育”并举视域下劳动教育的价值与实践路径 [J].产业与科技论坛 , 2024, 23 (04): 171-174.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)