基于地域特色资源的小学生“大思政课”实践研究

郭霞 庄凤霞

山东省潍坊市坊子区坊子工业发展区实验学校

正文

为深入贯彻落实教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》,我校积极将当地红色廉洁文化资源融入到学校的教育教学活动中,丰富了思政育人的内容、方式、途径,增强了学生的家国情怀,为孩子们种下了“责任和使命”的种子,破解了学校思政课“假大空”难题,激活了红色资源的社会传承功能。

一、地域资源融入课堂,构建潍南精神耀童心“137N”课程体系

我们开展了以发展学生的核心素养为导向,以小学学科与地域资源的融合内容为框架的“大思政课”,适时融入志愿服务活动、劳动教育,加强革命传统教育,根据不同阶段学生的身心发展特点,以学生认知规律、现实生活为基础,按照低年级、中年级、高年级将展馆内容进行合理划分,形成了潍南精神耀童心“137N”课程体系。

“137N”中的“1”是以铸魂育人为核心,“3”是认知→体验→创生 3阶课程螺旋上升,“7”指 7 个模块,分别是地域资源与语文(以文颂德模块)、音乐(以歌咏志模块)、美术学科课堂融合(以美润德模块)、道德与法治(家国情怀模块)、校园文化模块、班级文化模块,教育活动(使命担当模块);“N”指的是 n 资源,潍南红色教育展馆、驸马营村史馆、驸马营烈士墓地、乡贤 / 榜样/ 模范、相关学科课题等。

二、以课堂为主渠道的“大思政课”,更有深度和温度

把地域资源文献资料进行分析拆解,和相关学科课题相互融合,孩子们对红色展馆内容有了比较深刻的理解和把握,撰写的文章更有真情实感。比如:我们在教学《小英雄雨来》这篇课文后,要求同学们写一篇读后感,参加课题研究的班级的学生写的读后感,都会由文学形象雨来写到历史真实的潍南县委,庄同学在文中写到:文学虚构的雨来与历史真实的潍南县委构成红色文化传承的双重维度,前者以故事传递精神,后者以实物铭刻记忆,两者共同诠释着爱国情怀、牺牲精神与理想信念,仍是新时代奋进的基石。青少年从中筑牢信仰,党员干部以此为镜正衣冠,正如旧展展墙所书:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。”让我们以史为炬,照亮前行之路,以精神为帆,勇担时代使命。李同学写到:在展馆,我们看到了那时战地记者拍的照片,还有革命烈士受刑审问的雕塑,我都觉得疼,这里的每一件物品,都是过去战争时留下的,原来在特殊历史时期的我们的村庄,曾经是残酷的战场,村里无数个无名英雄以血肉之躯筑起了希望的肉墙,我不由得肃然起敬。王同学写到:在展馆里,我看到了和雨来同龄的小战士的照片,他稚嫩的脸庞上写满坚定,展馆里陈列着小战士用过的书包,穿过的布鞋,特别是看到一件打着补丁的小袄时,仿佛看到芦苇丛中他灿烂的笑脸。我不禁感叹,原来“雨来”就在我们身边,他就是我们村庄里的父老乡亲。同学们的字里行间透露着实物资源在小学生“大思政”课教学中的育人效能和价值。

三、以少先队活动为辅助的“大思政课”,更亲切生动具体

(一)在重要节日,建队节、建党节等,组织少先队员到潍南党史教育基地进行实地参观学习,同时组织少先队员宣誓仪式等,增强仪式感、使命感。

(二)学校党支部要注重红色阵地建设,让“潍南”红色廉洁文化融入到校园文化、班级文化建设中,让孩子们受到红色廉洁文化氛围的熏陶。从小学党史、感党恩,励志成为社会主义现代化坚实的合格接班人。

(三)依据小学生低中高年龄段,开展不同的少先队主题活动

低年级(1-2 年级)主题为红色符号我记忆,比如走进潍南县委红色廉政文化教育展馆,让队员触摸竹林,观察郑板桥廉洁诗句石碑,简单讲解“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”。初步感知郑板桥体恤百姓、清正廉明的高贵品质,认识展馆里的党旗、国旗、文武举人胡同这些红色符号。

中年级(3-4 年级)主题设置为红色故事我讲解,将展馆里的抗战故事,编写成解说词,试着给同学、家长讲解,在讲解的过程中感受自己的家乡的父老乡亲曾经经历过的悲惨遭遇,感受家乡的温度和共产党人带领父老乡亲战胜困难的伟大精神。

高年级(5-6 年级)使命担当我践行,将家乡的潍南精神转化为自己的使命责任,举办“社区志愿服务我能行”“班级矛盾我调解”“非遗文化我传承”等活动,通过活动的开展,参加志愿服务活动的同学增加了,班级风气更好和谐了,校园中草药种植园的杂草不见了。

四、建立家、校、社合作机制,多维度开展“大思政课”

(1)家校合作,加强学校与家长的沟通与合作,让家长了解教育活动的内容和意义,鼓励家长参与活动的组织和指导。例如,邀请家长参与亲子研学活动,在重大节日前,学校统一组织研学活动,周末、暑假、寒假

等闲暇时间,家长带领孩子以少先队小分队的形式进行实地研学,或者进行线上研学活动。

(2)校馆合作,学校主动对接校外红色廉洁教育展馆,让社区提供志愿服务活动场地和实践机会,展馆提供参观学习的时间和空间,保证师生有效开展“大思政课”实践活动。

(3)校际合作,积极与周边学校开展交流与合作,彼此分享地域特色资源开发和利用的经验和成果。组织校际之间的学生交流活动、教师研讨活动,共同提升教育活动的质量和水平。

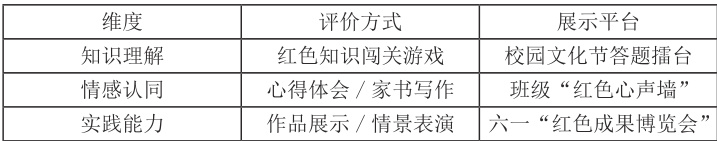

五、多元评价,赋能小学生“大思政课”

(1)多元协同与过程赋能

加强过程评价,使用四叶草成长护照,从价值体认、责任担当、问题解决、创意雾化四个方面对学生进行过程性评价,比如:完成党史馆研学→盖“使命传承章”;解决社区垃圾分类问题→获“行动之星”;解决班级纠纷→获“和平使者星”;能讲述当地红色故事、创编课本剧→获得“红色传承小达人”

(2)深化表现性评价

行为观测,记录课堂辩论中的理性表达、志愿服务中的协作能力、项目实践中的问题解决策略;

成果评估,采用“课本剧演绎”、“角色扮演”等形式,评估学生对核心价值观的创意表达。

多方联动,教师(课堂表现)、学生(互评/ 自评)、家长(家庭实践)、社区(志愿服务评价)共同参与。

(3)跨学科评价量表

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)