《海岛算经》 在初中数学教学里的运用

周思静

重庆市兼善中学 重庆市北碚区 400700

一、前言

目前我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期,传统文化的继承与发扬十分重要。在这样的背景下,数学教学方面我们也要加强对学生核心素养的提升。在漫长的数学史发展进程中,中国数学史在世界数学史上占据着重要地位。将中国古代数学史融入当代数学教育,可以让学生感受到我国曾经拥有过光辉灿烂的数学文化,提升学生的民族自豪感和学习兴趣。

《海岛算经》是《算经十书》之一,由三国时代魏国数学家刘徽所著。刘徽为了解释“重差术”而附在《九章算术》中《勾股》章之后的些问题。唐代初年,《重差》单独成书,因为第一题测量海岛的高远,取名为《海岛算经》[1]。研究的问题是有关高与距离的测量,所用的工具也是利用垂直关系所连接起来的测竿。《海岛算经》里术曰:以表高乘表间为实;相多为法,除之。所得加表高,即得岛高。求前表去岛远近者:以前表却行乘表间为实;相多为法。除之,得岛去表数。结合初中数学知识,可以运用相似三角形的对应边成比例的原理解题。只不过古代数学由于年代久远,留存下来的精华很少,又因为语言描述的原因增加了学生的理解难度,成为其融入教材的最大难点。

二、教材中有关“相似三角形”的《海岛算经》内容

中国省市众多,教材版本也多。笔者以华东师大版初中数学教材(2011 年版)为例,九年级上册第二十三章“图形的相似”,书上第 97 页“复习题 C 组”第18 题引用了《海岛算经》中的测量问题[2],具体内容见图1。

18.三国魏人刘徽,自撰《海岛算经》,专论测高望远.其中有一题,是数学史上有名的测量问题.今译如下:

如图,要测量海岛上一座山峰A的高度 AH ,立两根高三丈的标杆 BC 和 DE ,两竿相距 BD= 1000步,点 δD,B,H 成一线从 BC 退行123步到F⋅ ,人目着地观察 A,A,C,F 三点共线:从 DE 退行127步到点G,从点 G 看点 A,A,E,G 三点也共线试算出山峰的高度 AH 及点 H,B 间的距离HB.(古制中,1步 =6 尺,1里 =180 丈 =1 800尺=300步.结果用里和步来表示)

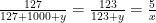

图 1解 析: 已 知 1 丈 = 10 尺,1 步 = 6 尺 , 则 3 丈 等 同 于 5 步, 线 段 CB=ED=5, 线 段 DG=127, 线 段 BF=123, 线 段 BD=1000。 若设 AH 等于 x 步,设 HB 等于 y 步 , 根据相似三角形对应线段成相似比,由 ΔCBF~ΔAHF 有  △EDG\~△AHG有

△EDG\~△AHG有  代 入 数 据 得 到

代 入 数 据 得 到  解 得x=30750 , y=1255 。即山峰的高度为30750 步,前竿与山峰相距1255 步。

解 得x=30750 , y=1255 。即山峰的高度为30750 步,前竿与山峰相距1255 步。

复习题C 组有一定的难度,学生做《海岛算经》中的古代数学题首先要克服文字繁多的阅读障碍,其次数据较大需要具备良好的计算能力,最后许多师生由于中考升学压力,常常忽视这些珍贵的数学文化内容在数学课堂上应有的地位和价值,选择对此置之不理。在这样的情况下,《海岛算经》中的古代数学题被引用到教学中的数目较少。

三、实践运用

笔者将《海岛算经》中四道题数形结合后翻译如下 [3],以供同仁参考。

(1)有一颗松树 GI 生在山顶上,不知高度。现在立两根同样高的竿 AC、BD,高 2 丈,前后相距 50 步,令后竿与前竿与地面垂直。从前竿 AC 往前走 7 步 4 尺,人的目光、竿的顶端、松树的顶端三点共线。又看松树的底端 I,与人的目光 E 所在直线交前竿 AC 于点 K,且 CK 长2 尺8 寸。又从后竿BD 往前走8 步5 尺,人的目光、竿的顶端、松树的顶端三点共线。问松树有多高以及前竿与山相距多远?备注:1 丈 =10 尺,1 步 = 6 尺,1 尺 =10 寸。具体如下图 2。

(3)有一深谷,将一矩形立起来放在岸上,矩形勾高 6 尺。从勾的顶端 D 望向谷底 A,下股 CM 长 9 尺 1 寸。又重立一矩形,与上一个相距3 丈。又从勾的顶端H 看向谷底A,上股 GE 长8 尺5 寸。问谷BC 有多深?备注:1 丈=10 尺,1 尺=10 寸。具体如下图4。

图 2解析:已知 1 丈 = 10 尺,1 步 = 6 尺,1 尺 =10 寸,统一将单位换算为尺,线段 AC=20,线段 BD=20,线段 AB=300,线段 AE=46,线段BF=53,线段 CK=2.8。设 AH 等于x 尺,设GI 等于y 尺,根据相似三角形对应线段成相似比,由△ACE\~△HGE有AC  , 由 ΔBDF~ΔHGF 有

, 由 ΔBDF~ΔHGF 有  , 代入数据得

, 代入数据得 解得

解得

有

有  代入数据得到

代入数据得到

(2)有一座长方形城池不知道大小。在东西方向上立两根竿 E、F,相距 6 丈,竿的高度与人的视线齐平,用绳索将两竿连接。令东竿 E与城池东南方向以及东北方向在一条线上。从与东竿E 相距5 步的H 处,看向城池的西北角A,视线交绳索EF 于点G 且GE 长2 丈2 尺6 寸半。又继续退到点M 此时离表E 长13 步2 尺,再看西北角A,视线刚好经过西竿F。问城池有多宽以及竿与城池的距离?备注:1 丈=10 尺,1 步= 6 尺,1 尺=10 寸。具体如下图3。

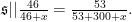

图 4解析:已知 1 丈 =10 尺,1 尺 =10 寸,统一将单位换算为尺,线段 CD=6,线段 HE=6,线段 CM=9.1,线段 GE=8.5,线段 CE=30。设 BC 等于 x 尺,AB 等于 y 尺 , 根据相似三角形对应线段成相似比, △DCM \~ △DBA得  , 由△HGE\~ HAB有

, 由△HGE\~ HAB有  代 入 数 据 有

代 入 数 据 有  和

和  解 得x=419,即谷深 BC 长 419 尺。(4)有一座登山楼,立在平地。立一矩形在山上,勾高 6 尺。从勾的顶端 D 望向楼底 A,下股 CM 长 1 丈 2 尺。又重立一矩形,与上一个相距 3 丈。又从勾的顶端 H 看向楼底 A, 上股 GE 长 1 丈 1 尺 4 寸。再立一根小竿于点 G,再从竿的顶端 H 看楼的顶端,有 WG 长 8 寸。求楼AN 有多高?备注:1 丈=10 尺,1 尺=10 寸。具体如下图5。

解 得x=419,即谷深 BC 长 419 尺。(4)有一座登山楼,立在平地。立一矩形在山上,勾高 6 尺。从勾的顶端 D 望向楼底 A,下股 CM 长 1 丈 2 尺。又重立一矩形,与上一个相距 3 丈。又从勾的顶端 H 看向楼底 A, 上股 GE 长 1 丈 1 尺 4 寸。再立一根小竿于点 G,再从竿的顶端 H 看楼的顶端,有 WG 长 8 寸。求楼AN 有多高?备注:1 丈=10 尺,1 尺=10 寸。具体如下图5。

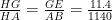

解析:已知 1 丈 =10 尺,1 步 =6 尺,1 尺 =10 寸,统一将单位换算为尺,线段 EF=60,线段 EH=30,线段 EM=80,线段 GE=22.65。若设 AD 为 x 尺,设 DE 等 于 y 尺, 由 相 12l≡6556 形 对 应 线 段 成 比 例 有 ΔHGE~ΔHAD 即  由

由

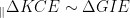

图 5解 析: 已 知 1 丈 =10 尺,1 尺 =10 寸, 统 一 将 单 位 换 算 为 尺, 线 段 CD=6, 线 段 HE=6, 线 段 CM=12, 线 段 EC=30, 线

段 GE=11.4, 线 段 WG=0.8。 根 据 相 U≡H 形 对 应 线 段 成 相 似 比, 由 ΔDCM~ΔDBA 有  , 由ΔHGE~ΔHAB 有GE AB HE HB 即 AB 12 6+BC 6 和11.4 AB 6+30+BC 6 解 得 BC=564,AB=1140,

, 由ΔHGE~ΔHAB 有GE AB HE HB 即 AB 12 6+BC 6 和11.4 AB 6+30+BC 6 解 得 BC=564,AB=1140,

因 ∵ΔHGW~ΔHAN 有  ΔHGE~ΔHAB

ΔHGE~ΔHAB  算

算

得 AN 长 80 尺。四、小结

《海岛算经》在古代是用来勘测实际地理,因此题目计算量大且难度较高。将此类题目融入教学后放在思考题或课后兴趣题的位置,同学们可以小组讨论解出答案。在这个过程中,学生进一步理解数学在生活中的运用,深层次理解相似三角形对应线段成比例的概念,并发掘概念背后的内涵提升数学学科核心素养;同时还能增强学生对我国文化的认同感和民族自豪感以及促进教师的专业技能发展;最后,同学在讨论合作的过程中,发挥所长、互帮互助、收获成就,达到润物细无声的育人目标。

参考文献:

[1] 李金寿 .《海岛算经》简介 ( 上 )[J]. 数学教学 ,1987(03):37-40.

[2] 初中数学教材(共6 册). 华中师范大学出版社

[3]《海岛算经》

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)