聚焦核心素养,深化课程改革

张玲

重庆市长寿区黄桷湾小学校

一、问题的提出

( 一)小学生对陶艺兴趣度高

抽样调查:通过年级随机问卷,调查师生对陶艺课程的认知情况、家乡人文情况进行摸底。结果显示:课程的普及实施效果很好,学生普遍对陶艺研究课程感兴趣;通过此课程学习, 98% 的学生认识了家乡特色小吃; 98% 的学生掌握了陶艺基本技巧。

(二)家乡文化传承困难

据调查,仅 10% 学生能自发回答家乡风俗、生活用品演变、农业工具变迁;部分学生不了解家乡文化发展历程、名胜古迹及非物质文化遗产。

(三)整合陶艺课程与家乡文化的课题之举

课题组致力于研究如何增强推广力度,使课程能够广泛传播,让更多人受益。

二、解决问题的过程与方法

(一)加强校本课程的管理

1. 校本课程主题化

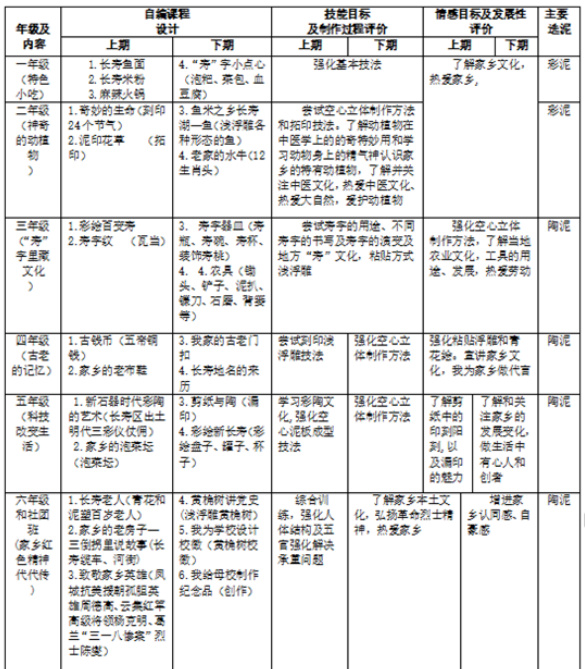

课题组开展研读《义务教育艺术课程方案》(2022 年版)(以下简称《艺术课程方案》、《义务教育艺术课程标准》(2022 年版)(以下简称《课程标准》)和人美版教材,并通过网络、走进民间生活和地方历史古迹等方式,收集、整理本土文化,筛选整理出“家乡美”主题资源,并形成《陶韵 艺情》校本课程。“家乡美”具体包括“地方特色小吃”、“神奇的动植物”、“‘寿’字里藏文化”、“古老的记忆”、“科技改变生活”和“家乡红色精神代代传”六个子主题,期望让家乡文化以课程方式走出去。

表1《陶韵 艺情》自编课程目录、技能、情感目标及评价

2. 课程推广严谨化

(1)邀请市、区美协雕塑、陶艺老艺术家曹成义、彭真武两位老对课程技术进行核定。

(2)推广学校、基地展开课程有效性微型课题有效性区、微型课题。

(二)推广方式速度化

课题成果以“带进来、走出去”的方式,把各级领导及同行“带进来”,同时通过城乡联盟校开展微型课题与陶艺教学推广、成果展示、工作坊及线上线下资源分享“走出去”,以此推广“家乡美”小学陶艺课程的研究成果。

(三)探索校本课程推广的实践策略

1. 多维度研究团队,共建教育共同体

(1)推广学校以课题组选定偏远农村学校作为城乡联盟校开展微型课题、联合区科技局与陶艺课程申报区级课题构建陶艺科普基地,实现区内外全面推广。这样的举措也让老师们在推广实践中不断研究,在研究中持续推广。

(2)开展教学研究与现场竞赛:实施校内外陶艺教学研究活动,交流课程内容与教学策略,促进教育共同体进步。

2. 多形式展示成果,扩大社会影响力

(1)课题成果通过各级教育成果展、工作坊现场制作及作品展等方式,向更多的学校、教师、领导及家长展示课程效果与学生作品,走到老百姓身边,提升社会影响力。

(2)陶艺基地定期向区内外开放,开展陶艺科普教学,让更多的人了解、实践陶艺课程。

3. 多平台赋能成果推广,实现多样态普及

通过抖音、微信视频号、微信朋友圈、QQ 空间等平台发布陶艺课程资源、教学视频及学生作品,助力课程普及。

(四)成果创新点

1. 课程内容创新:陶艺技法与家乡文化深度融合

(1)主题式开发校本课程。通过网络、走进民间生活和地方历史古迹等方式,收集、整理本土文化,以“地方特色小吃”、“神奇的动植物”、“‘寿’字里藏文化”、“古老的记忆”、“科技改变生活”和“家乡红色精神代代传”6 个子主题形成“家乡美”课程资源。

(2)多元化跨学科有效融合。注重多元化跨学科融合,从中草药文化、书法、科技、思政等多方面培养学生综合素养。充分落实新艺术课程的教学理念。

2. 教学模式创新:分层教学

采用“分层次教学”、“小组合作式”模式设计教学,体现了课程教学的因材施教,真正做到以生为本。

3. 推广模式创新

(1)线上线下推广,抓住强大的信息技术,利用微信视频号、抖音等平台,传播微视频、课件、师生作品等相关课程资源,扩大推广面。

(2)“带进来、走出去”的双向推广,通过领导参观、成果展、城乡联盟微型课题研究推广、陶艺科普基地、工作坊展示等方式推广,既是资源共享的一种方式,也是达到共成长的好方法。

4. 研究与推广结合创新

以问卷调查作为问题导向,开展微型课题建立“问题链”,不断发现问题,解决问题,根据学生实情探索正确的教学策略和方法,谨慎推广实践确保科研严谨性和科学性。

三、成果的主要内容

(一)夯实师生陶艺技艺

学生和教师在陶艺技艺上展现专业水平,陶艺文化得到传承和发扬。《艺术课程标准》强调艺术与多学科融合,特别是与自然、生活、社会、科技的联系,培养新时代建设者。课程设计注重理论与实践结合,通过陶艺课程的运用帮助学生认识、感受、传承家乡的历史和文化,推动教师专业成长。

(二)传承家乡本土文化

本土历史文化遗产及民俗文化得到传承和弘扬。课程改革促进了家乡历史和民俗文化的传承,通过社会活动广泛传播,实现了文化的有效传承。实践增强了学生对本土文化的认同和自豪,助力传统文化保护与传承。通过成果展、工作坊、各种竞赛、教研等活动,家乡文化得到更广泛推广。

(三)实现学校特色发展,全面做好学校教育示范带头作用

成果展示学校聚焦“家乡美”陶艺课程研究,在陶艺文化传承与创新上的突出探索和特色发展,形成了学校教育特色,发挥示范作用,确立区域品牌地位。

四、效果与反思

(一)课程推广有成效

经过线上线下近三年的推广,进行了 2 次区级“家乡美”主题的作品成果、工作坊师生现场制作展,课题成果走进了老百姓的身边,得到了各级领导和广大群众的认同与赞赏;进行了 2 次区级教研经验交流《“陶情满怀、传承记忆”学校陶艺特色课程体系》《开展特色劳动教育 同创幸福美好生活》,推广了“家乡美”主题课程建设体系;接待 8 次区外不同层次、级别的团队及领导到陶艺工作室观摩、指导。通过结盟学校,组建了 3 个校级微型课题,课程推广实践活动,得到了领导、同仁和广大群众的好评,我们的课程推广成效初现。

1. 教师改变:教师通过以采用课题研究推广方式,他们的思维发生了转变,从普通的课堂教学教师转型为科研型教师。

2. 学生改变:学生的陶艺技法越来越熟练,家乡文化表达清晰流畅,更能用陶艺作品表现家乡文化,陶艺课程赋能学生素养。

3. 全区教育及学校影响:作为重庆市陶艺特色学校,起到了领先带头作用,带动周边学校和区临近学校的发展。尤其是“家乡美”课程的推广,也成了区教育的一张名片。

表 2 近 4 年“家乡美”主题课程城乡联盟校微型课题及联合科技局区级课题开展情况

(二)课堂教学有策略

1. 分层教学,突破重难点

在教学中,结合之前提出的采取“分层次教学”的研究理论基础上开展城乡联盟校开展 3 个微型课题,落实、推广“分层次教学”的方式来设计教学模式。教的某一个知识点由简到繁、由易到难,逐层次深入教学,让学生学懂每一个知识点,能够在有效的时间里掌握所学的知识,能把所学的技能在制作、创作、表达、观点、情感、思维等过程中呈现。培养孩子们发现问题和解决问题的思维和能力。

课题组决定采用“小组合作式”教学模式,培养、鼓励学生自由组合成协作小组,共同探究、讨论、交流家乡文化,分工合作创作六个主题式的陶艺作品。这种“小组合作式”教学模式,不仅提高了学生的团队协作能力,还让他们在合作中相互学习,共同进步。

3. 情景教学,浸润文化感情

我们注重“情境化教学”的运用,通过视频剪辑、抖音、剪影、爱剪辑等编辑图片和视频,模拟家乡的生活场景、古老物件、生活日用品和节日庆典等,让学生在情境中认识和感受家乡文化,激发他们的创作灵感。例如,在制作与家乡的“鱼面”、“麻辣火锅”等小吃相关的陶艺作品时,我们会先让学生在学校开展的厨艺活动中,先品尝小吃,了解其制作工艺和历史背景,然后再进行创作。

4. 主题学习,提升作品意义

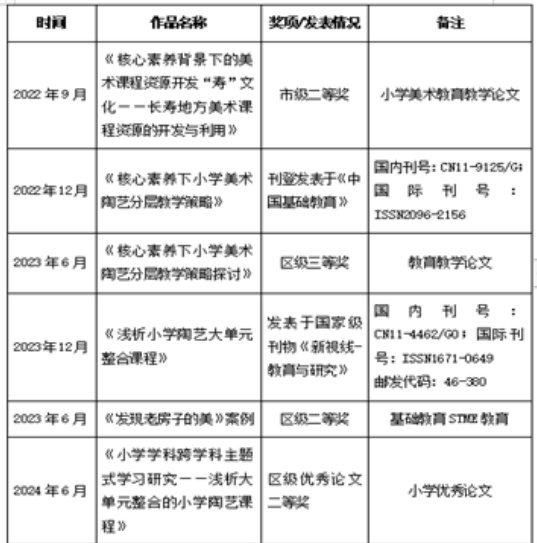

表 3 近 4 年“家乡美”主题课程教育教学论文及案例获奖与发表情况表

此外,我们还引入了“篇章式”主题学习,以“地方特色小吃”、“神奇的动植物”、“‘寿’字里藏文化”、“古老的记忆”、“科技改变生活”和“家乡红色精神代代传”六个子主题,让学生围绕一个主题进行深入研究学习和创作思维。如“家乡的红色精神代代传”篇章,学生们通过参观老红军杨克明故居、祭奠革命英烈等方式,收集相关资料,最终创作出具有深刻意义的陶 艺作品。

这些教学策略的实施,教师们也有新的教学理念,通过撰写经验论文和案例,小有成果。

(三)反思

1. 加强学习,提升教师的专业教学水平

部分教师在陶艺课程的教学中缺乏创新和实践经验,科技制作软件还不够熟练,难以激发学生的学习兴趣和创造力。

2. 就地取材,丰富教学资源

针对薄弱学校由于经费有限,无法及时为课程提供有利的环境和各种充足的资源保障,建议老师就地取材,可以用当地的泥土来进行制作,不进行高温烧制;还可以采用超轻黏土以陶艺技法来创作家乡六大主题作品。

3. 更新观念,争取家长协同共育

在推广实践的过程中,我们还发现不是所有的家长对陶艺课程的认知是一样的,因此学习陶艺课程重视程度还不够,缺乏对孩子学习陶艺的支持和鼓励,这也是课程在推广过程中的难度。

参考文献

[1] 杨梅兰. 小学民间土陶艺术校本课程开发问题与对策研究[D].湖南师范大学 ,2020.

[2] 苏莲城 . 小学陶艺特色课程开发与实践研究 [D]. 华中师范大学 , 2018.

注明:此成果为重庆市长寿区教育科学“十四五”规划课题“‘家乡美’大单元小学陶艺课程开发及利用研究”(课题批准号2024-13)的阶段性研究成果

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)