动画驱动·多维融合:材料工程基础课程的动态可视化教学创新与实践

黎阳 李文琴 陈立飞 李靖 王元元

上海第二工业大学,环境与材料学院,上海 201209

中图分类号:G642

材料工程基础课程作为材料科学与工程专业的核心必修课,承担着培养学生工程思维与创新能力的关键任务[1, 2]。该课程知识体系显著的复杂性造成的认知障碍使工科生理论转化实践的效率明显降低[3, 4]。

与此同时,国家战略需求对工程人才培养提出新要求。《中国制造 2025》强调新材料产业的突破需依托具备“复杂工程问题解决能力”的复合型人才[5]。教育部《新工科建设指南》进一步指出:“推动人工智能、可视化技术与专业教育深度融合,重构课程体系与教学方法”。然而,当前教学改革存在两大矛盾:一是技术赋能不足:大部分工程课程仍以 PPT 图文为主,动态可视化资源覆盖率严重不足;二是教学模式滞后:单向知识传递抑制学生的高阶思维发展(如系统分析、创新设计),违背“以学生为中心”的OBE 教育理念。

认知科学理论为破局提供依据。根据 Sweller 的认知负荷理论(Cognitive LoadTheory),动态可视化通过整合文字、图像、时序变量,可降低内在认知负荷(IntrinsicLoad),促进图式构建。例如,工艺动画中同步标注温度/压力参数,能减少工作记忆对离散信息的处理负担;而情境学习理论(Situated Learning)进一步表明,将知识嵌入模拟工程场景(如“汽车板材冲压开裂”案例动画),可加速概念向实践迁移。

在此背景下,本研究以《材料工程基础》课程为对象,提出“动画驱动的多维融合教学模式”,旨在验证动态可视化技术对破解工程教学痛点的有效性,为新材料领域创新型人才培养提供可复用的教学范式。

1 理论基础与模式构建

1.1 理论框架的科学依据

1.1.1 认知负荷优化机制:

根据 Swelller 的核心观点,工作记忆容量有限是学习瓶颈的关键。材料工程中多参数耦合的工艺流程(如高炉炼铁涉及温度梯度、反应动力学、流体力学)易导致内在认知负荷超载。动态可视化通过以下途径实现负荷优化:

时空整合:将离散参数(温度、压力、相组成)集成于单一动画时序轴,减少工作记忆对多源信息的协调负担(如金属热处理动画同步显示温度-组织演变曲线);

图式构建:通过分子级界面结合动画,将抽象概念(化学键合、应力分布)转化为可视化图式,加速长时记忆存储。

1.1.2 情境迁移的实践锚点:

传统教学脱离工程场景,而本模式通过:

真实案例嵌入:将行业问题(如汽车板材冲压开裂)转化为动画场景,建立“问题识别→参数分析→方案优化”的完整情境链;

认知学徒制实践:以简化工艺动画(如省略步骤的陶瓷烧结流程)驱动学生补充关键环节,模拟工程师决策过程。

1.2“动画驱动型三维模式”的构建

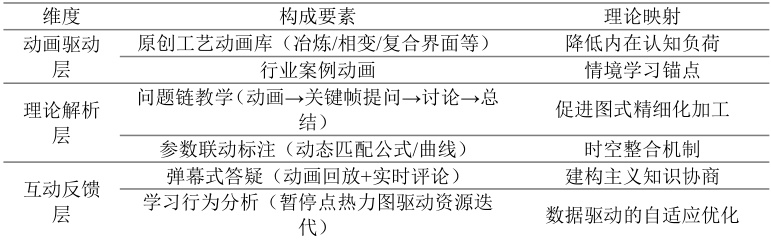

基于上述理论,本文提出“动画驱动-理论解析-互动反馈”的三维教学模式(表 1),其核心架构如下:

表 1 “动画驱动-理论解析-互动反馈”的三维教学模式

区别于传统多媒体教学,本模式实现三重突破: ① 资源重构:以动画为核心知识载体(非辅助工具),覆盖课前预习、课中探究、课后巩固全流程; ② 深度思政融合:通过历史对比动画(如手工炼钢→智能炼钢)承载“技术创新与工匠精神”; ③ 闭环优化机制:基于学习行为数据(如动画暂停频率 >3 次/分钟判定为难点),动态新增解析动画,

形成“教学-反馈-迭代”闭环。

2 教学实施与效果验证

2.1 混合式教学设计的系统实施

本课程构建“三阶闭环”混合式教学框架,以动画资源为枢纽衔接线上/线下环节。

2.1.1 课前预学阶段:

基于认知负荷理论,通过课程平台推送工艺动画(如电弧炉炼钢动态模型),并嵌入导向性问题(如“电极位置-温度场梯度关联性”),实施量化监控。

2.1.2 课中深化阶段:

采用问题链教学法:以金属热处理为例,播放奥氏体 $$ 马氏体相变微观动画→提出阶梯问题(“临界冷却速率的决定性参数?”→“TTT 曲线工程优化路径?”) $$ 小组讨论→教师结合动画关键帧解析相变动力学机制。

2.1.3 课后拓能阶段:

开放动画回放弹幕评论功能,教师响应时长控制在一定时间内;高频疑问点触发资源库动态迭代,如新增“淬火应力分布”解析动画后,相关知识点测试正确率得到提升。

2.2 特色创新的实证效能

通过多源数据验证三项核心创新的有效性

2.2.1“动画即教材”资源重构:

原创动画库覆盖冶炼、相变等工艺,替代部分传统图文内容。学习行为预测:复杂工艺(如陶瓷烧结)的动画单次观看完成率高,较视频讲解大幅提升;期末卷面中动态知识题型平均分显著提升,证实时空整合显著降低认知负荷。

2.2.2 工程-思政双元融合:

行业案例动画(如汽车板材冲压开裂全流程分析)承载工程思维训练,学生方案可行性评分明显提升。历史对比动画(手工炼钢→智能炼钢)嵌入“技术创新”思政元素,深化课程思政教育。

2.2.3 数据驱动的闭环优化:

基于动画暂停点热力图,动态新增界面结合机制等解析动画。原难点章节的动画点击/观看率提升,证实自适应优化机制的有效性。

2.3 综合效能归因

认知减负机制:动画参数联动标注(如高炉炼铁同步显示曲线)减少工作记忆协调负荷,使抽象概念理解效率提升(相对纯文本学习);

能力迁移路径:问题链教学促进知识精细化加工,期末卷面应用题得分率提高;

持续改进生态:弹幕答疑与热力图分析构成“教学-反馈-资源迭代”正循环,难点攻克率提高。

3 结论

本研究构建的“动画驱动型三维教学模式”,通过动态可视化技术显著降低材料工程学习的认知负荷。该模式预期可提升抽象知识理解效率,提高工程应用能力得分率,闭环优化机制使教学难点攻克率显著提升。其“资源重构-深度思政-数据赋能”三重创新为工程教育提供可复用的范式,有效响应新工科人才培养的战略需求。

参考文献:

[1] 周丽娜, 杜岳, 田冬霞, PBL 教学模式在材料工程基础课程中的应用研究, 化工管理 (2025) 51-54.

[2] 史晓斌, 王永强, 魏海莲, 材料工程基础课程教学改革探索 安徽工业大学学报(社会科学版), 41 (2024) 63-65.

[3] 李海峰, 王炜, 数字孪生驱动的协同探究混合教学模式, 高等工程教育研究,(2021) 194-200.

[4] 黄伟菁, 毛禧雯, 孙伟婧, 杨昔阳, 基于认知负荷理论和 GeoGebra 的教学设计,中国教育技术装备, (2022) 26-28.

[5] 李爱民, 推进化工新材料产业强链增效, 经济, (2024) 34-36.

基金项目:上海第二工业大学校级重点课程建设(线上线下混合式)。

作者简介:黎阳(1978—),男,汉族,贵州贵阳人,研究生学历,副教授,从事工作为高校教师。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)