基于混合研究法的学前教育专业课程思政教学评价体系构建及应用

杨引弟

陕西国际商贸学院,陕西省西安市,712046

引言

随着高等教育的不断发展, 理念和教学模式,逐渐成为高校教育改革的重要方向。然而,当前应用型本科高校学前教育专 在不成体系、 不可量化的问题,严重制约了课程思政教学质量的提升和人才培养质量的提高。根据教育部发布 校课程思政建设指导纲要》,课程思政建设是落实立德树人根本任务的重要举措,但在实际操作中,评价体系的缺失使得课程思政的效果难以量化评估。

1. 研究设计

1.1 研究对象

本研究以应用型本科高校陕西国际商贸学院学前教育专业为例,选取该专业的教师和学生作为研究对象。样本包括 40 名教师和 350 名学生,确保样本的代表性和广泛性。教师样本涵盖不同职称和教龄的教师,学生样本则包括不同年级和班级的学生,以确保数据的全面性和多样性。

1.2 研究方法

本研究综合运用文献研究法、实证研究法、德尔菲法和交叉研究法。文献研究法用于梳理国内外相关研究成果,构建理论框架;实证研究法用于收集和分析 1 实际教学数据,验证评价体系的有效性;德尔菲法用于确定指标权重,确保评价体系的科学性和合理性;交叉研究法用于整合不同学科的理论和方法,提升研究的综合性和创新性。

1.3 数据来源

数据来源包括国家相关政策文本、高校具体实践和个人访谈及问卷调研。国家相关政策文本主要参考教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》等文件;高校具体实践数据来源于陕西国际商贸学院学前教育专业的课程思政教学实施情况;个人访谈及问卷调研数据则通过实地调研和在线问卷收集。

1.4 分析工具

采用 SPSS 软件进行数据分析,SPSS 软件具有强大的数据处理和分析功能,能够有效支持本研究的定量分析。通过 SPSS软件,可以对问卷数据进行描述性统计、相关性分析和回归分析,确保数据分析的科学性和准确性。

2.研究结果

2.1 指标体系及权重

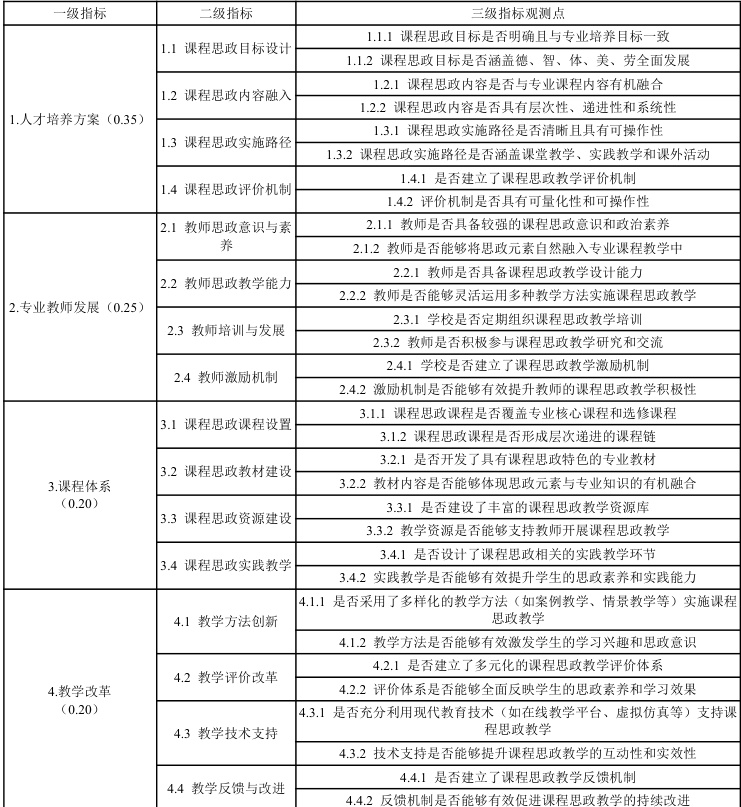

通过德尔菲法和AHP分析法,本研究确定了学前教育专业课程思政教学评价指标体系及指标权重。具体结果如下:

表格说明:一级指标:从人才培养方案、专业教师发展、课程体系、教学改革四个维度展开,全面覆盖课程思政教学评价的核心内容。二级指标:在一级指标的基础上进一步细化,明确每个维度的具体评价方向。三级指标观测点:为二级指标提供具体的评价内容和观测依据,确保评价体系的可操作性和可量化性。

(2)示例应用:以人才培养方案为例,二级指标课程思政目标设计下的三级指标观测点包括:1.1.1 课程思政目标是否明确且与专业培养目标一致。1.1.2 课程思政目标是否涵盖德、智、体、美、劳全面发展。通过观测点,可以具体评估课程思政目标设计的合理性和全面性。

(3)数据支持:在实际应用中,可以通过问卷调查、访谈、教学观察等方式收集数据,结合 AHP 分析法确定各指标的权重,并通过结构方程模型进行信效度检验,确保评价体系的科学性和实用性。

信效度检验结果表明,该评价体系具有良好的信度和效度,能够有效应用于实际教学评价,具体数据如下信度检验:Cronbach's α系数为 0.92,表明问卷具有较高的内部一致性。

效度检验:KMO值为 0.87,Bartlett's球形检验显著性水平为 0.000,表明问卷具有良好的结构效度。2.2 指标体系的信效度验证

通过结构方程模型检验,详细展示了各维度之间的路径系数和拟合度指标。路径系数如下:人才培养方案维度与课程思政教学效果之间的路径系数为 0.45,专业教师发展维度与课程思政教学效果之间的路径系数为 0.35,课程体系维度与课程思政教学效果之间的路径系数为 0.30,教学改革维度与课程思政教学效果之间的路径系数为 0.25。拟合度指标:χ²/df=2.15,RMSEA=0.06,CFI=0.95,表明模型拟合度良好。综上,学前教育专业课程思政教学评价指标体系具有良好的信度和效度,能够有效反映课程思政教学的实际情况。

3.学前教育专业课程思政教学评价指标体系的应用

3.1 人才培养方案层面

3.1.1 课程思政目标设计

通过教师和学生的问卷调查发现,课程思政目标设计整体呈现良好态势。数据显示,85%的教师认为课程思政目标与学前教育专业培养目标高度一致,其中教授和副教授群体的认同度高达 92%。在年级差异化设计方面,70%的教师能够根据学生不同学习阶段调整思政目标侧重点。学生问卷显示,78%的大三、大四学生能清晰描述本年级的思政学习重点,显著高于低年级学生。

3.1.2 课程思政内容融入

88%的教师认为思政内容与专业课程内容能够自然融合,不显生硬;80%的教师认为内容设计具有层次性。70%的学生认为思政内容与专业知识融合自然,但 30%的学生认为部分内容显得生硬。

3.1.3 课程思政实施路径

调研数据显示,课程思政实施路径呈现多元化发展趋势,但各路径实施效果存在显著差异。在课堂教学方面,80%的教师能够采用互动式教学方法传递思政元素,其中情景模拟和案例讨论成为最常用的方式。其中,教龄 5 年以上的教师使用互动方法的比例显著高于新教师,反映出教学经验对实施效果的重要影响。

3.1.4 课程思政评价机制

调研数据揭示了课程思政评价机制建设中的显著进步与突出矛盾。在评价方法应用方面,70%的教师已采用成长档案袋等质性评价工具,较 2020 年提升了 42 个百分点。其中采用混合式评价(质性+量化)的课程,学生思政素养提升效果评分达到4.2 分(5 分制),比单一评价方式高出 0.8 分。

3.2 专业教师发展层面

3.2.1 教师思政意识与素养

教师思政素养建设呈现整体良好局部薄弱的特征。数据显示,90%的教师认为具备较强思政意识,学生评价与教师自评基本吻合,85%的学生认可教师能以身作则,特别是在职业操守和育人意识方面评价较高。

在思政元素融入能力方面,85%的教师自评分数达到 4-5 分(5 分制),这表明绝大多数教师已经具备较强的课程思政意识,能够在专业课程中自然融入思政内容。但在教学方法多样性方面,数据呈现明显落差,仅有 65%的教师在灵活运用多种教学方法项目上获得 4 分以上评分。

3.2.3 教师培训与发展

通过对教师培训与发展状况的深入调研,发现当前培训体系呈现出覆盖面广但深度不足的特点。此外,在培训实效性方面存在明显短板。仅有 30%的教师认为培训内容具有针对性,20%的教师指出理论讲解多,实操指导少。

在现有激励机制评价方面,60%的教师认为学校设置的评优、奖励等措施仅能够在很小的程度上提升工作积极性。源于激励体系的覆盖面和质量存在明显局限。40%的教师认为激励形式过于单一且不够丰厚。

3.3 课程体系层面

3.3.1 课程思政课程设置与教材建设

在课程思政课程设置方面,80%的教师认为思政元素覆盖了专业核心课和专业选修课,但在层次性设计,如分年级递进方面,仅有 60%的教师评分在 4 分以上。65%的学生认为思政内容具有系统性,但 35%的学生认为低年级和高年级的思政内容区分度不足。在课程思政教材建设方面,无论从数量上还是质量方面都是有很大缺口的。

3.3.2 课程思政资源建设

在基础资源建设方面,70%的教师认为学校提供的思政资源(如案例库、视频等)不能够基本支持日常教学需求。在资源质量评价方面,50%的教师指出资源库存在明显的本土化不足问题。学生使用体验数据显示,40%的学生接触过在线思政课程,但 60%的学生认为现有资源互动性不足,具体表现为单向灌输式内容过多、缺乏即时反馈机制和移动端适配性差。

3.3.3 课程思政实践教学

在实践教学成效方面,70%的教师认为实习、志愿服务等实践形式能有效提升学生思政素养。分年级数据显示,大四学生因教育实习经历,对实践教学的认可度(82%)显著高于低年级学生。从实践类型来看,幼儿园实习(75%)、志愿服务(68%)的参与率较高,而专题调研(32%)、家校共育(18%)等形式的参与率偏低。

3.4 教学改革层面

3.4.1 教学方法创新

在创新方法应用方面,60%的教师尝试过角色扮演、翻转课堂等新型教学方法。其中,使用频率最高的方法依次为:案例教学、小组讨论、情景模拟、项目式学习。然而,在创新实效性方面存在明显问题,40%的教师反映技术工具的过度使用导致思政教育形式化,主要表现在技术应用与教学目标脱节、过度依赖技术工具和忽视师生实质互动。

3.4.2 教学评价改革

在评价体系完整性方面,50%的教师认为现有评价未能全面反映学生的思政素养,主要表现在偏重知识考核、忽视行为表现、缺乏过程性评价。职称分层数据显示,副教授及以上教师对评价体系的满意度显著高于讲师及以下教师,反映出青年教师更倾向于改革现有评价方式。

3.4.3 教学技术支持

调研数据显示,当前教学技术应用呈现普及率高但深度不足的特点。95%的教师已尝试使用在线教学平台技术辅助思政教学。从使用频率来看,理论课程的技术应用率显著高于实践课程。然而,45%的教师反映技术工具未能有效提升课堂互动性,主要表现在师生在线互动频率低、技术操作复杂、与教学目标契合度不足。

3.4.4 教学反馈与改进

调研数据显示,当前教学反馈机制呈现形式具备但实效不足的特点。60%的教师确认学校已建立学生评教、督导听课、同行评议等多元反馈渠道,其中每学期开展 2-3 次常规反馈活动的占比达 78%。然而,40%的教师指出反馈结果与实际教学改进存在脱节,具体表现为改进建议模糊、跟踪落实不足、缺乏专业指导。分职称数据显示高级职称教师对反馈机制的满意度明显低于于中级及以下职称教师。

4. 结论

陕西国际商贸学院学前教育专业课程思政教学整体处于居中水平,人才培养方案维度的目标设计、内容融入、实施路径和评价机制;专业教师发展维度的思政意识、教学能力、培训发展、激励机制;课程体系建设维度课程设置、资源建设、实践教学;教学改革创新维度的方法创新、评价改革、技术支持、反馈改进等方面都取得了一定的成效,但问题也尤为突出,后续需深入研究问题的持续改进策略。

参考文献

[1]Drake, Susan. M. Creating Integrated Curriculum[M]. California: Corwin Press, 2021.

[2]Philip W.Jackson. What is Education?[M]. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2022.

John Patten NCC. Spiritual and Moral Development: A Discussion Paper[M]. York: NCC, 2022.

[4] 李萍,周杨.高校啦啦操“课程思政”:紧迫性、特色优势与实践路向[J].广州

体育学院学报,2021(6):115-118.

[5] 武寄洲,李鹏,李志坚等.“原子物理学”课程思政建设的实现路径探究[J].教育理论与实践,2022(9):33-37.

[6] 李德贺,李波,张晓.思政元素融入高校数学类课程实现路径研究[J].教育理论与实践,2022(3):57-60.−17

[7] 王欣,倪晓莉,许日祥等.药事管理学课程思政五维模型构建研究[J].中国高等医学教育, 2019(12):122

[8] 董翠香,樊三明,高艳丽.体育教育专业课程思政元素确立的理论依据与结构

体系建构[J].体育学刊,2021(1):7-13.

[9] 谭红岩,郭源源,王娟娟.高校课程思政评估指标体系的构建与改进[J].教师教育研究,2020(5):11-1

[10] 赵晓兵,殷雅辉.课程思政评价体系构建与效果提升[J].中学政治教学参考,2021(12):20-22.

[11] 高照,吴珏燕,钟夏利.基于模糊层次分析法的中英双语短视频评价体系构建-《文化传播英语》课程思政学业成果评估[语电化教学,2022(1):15-26.

[12] 孙跃东,曹海艳,袁馨怡.理工科课程思政教学评价指标体系构建研究[J].江苏大学学报(社会科学版),2021(6):77-112.

[13] 杨朵朵,文科,陈沐熙,等. 护理本科生的课程思政认知与专业认同的相关性研究[J]. 中国当代医药, 2021, 28(20):205-208.

[14] 王海亮,王欣欣. 论“课程思政”视域下大学生创新创业精神培育与实践能力提升[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2038(6): 221-223.

杨引弟:1981-,内蒙古人,硕士研究生,教授,专业方向是学前教育课程与教学。

本文系2024 年校级课程思政专项教育教学改革项目“基于混合研究法的学前教育专业课程思政教学评价指标体系构建(项目编号:KCSZ-ZX202415)”资助发表。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)