软土地层地铁车站先浅后深施工工艺分析

吴小刚

中铁三局集团华东建设有限公司 江苏南京 210000

1. 引言

地铁车站施工通常采用 " 先深后浅 " 的施工顺序,即先施工主体基坑(深基坑),再施工附属结构(如出入口等浅基坑)。然而,在实际工程中,由于受前期管线迁改、房屋征拆或交通导改等外部因素制约,部分车站可能被迫采用" 先浅后深 " 的施工方式。这种施工顺序在软土地层中可能带来风险,如基坑变形、周边沉降、结构受力不均、已完工附属结构(浅基坑)不均匀沉降、位移等问题。因此,研究软土地层地铁车站先浅后深施工工艺,并提出相应的技术措施,在一定程度上具有重要的工程实践意义。

2. 软土地层基坑工程存在特点

2.1 基坑自身变形特点

围护结构变形显著:水平位移大且呈 “鼓肚形”:软土抗剪强度低,在开挖面压力释放后,围护结构易产生较大水平位移,变形曲线多为中间大、上下小的 “鼓肚形”(尤其在无支撑或支撑间距较大时)。

竖向沉降与隆起并存:开挖初期,围护结构底部可能因软土挤压产生竖向隆起;随着开挖深度增加和时间推移,结构顶部易因外侧土压力过大而沉降。

2.2 坑底隆起明显且持续时间长

软土压缩性高,基坑开挖卸荷后,坑底土体易因自重和侧向挤压发生向上隆起,且隆起量随开挖深度增加而增大。

由于软土渗透性弱,孔隙水压力消散缓慢,坑底隆起常呈现 “时效性”开挖后数天甚至数周内仍会持续发展。通常设计会在图纸明确,在顶板覆土前,在底板结构保留一定数量的泄压孔(泄水孔)。

2.3 坑外土体变形特点

软土在围护结构侧向位移的带动下,会影响临近范围的地表沉降,较明显的影响半径可达基坑深度的 1.5-2 倍。针对基坑周边有重要建构筑的基坑,设计往往会再设计阶段增加围护结构强度、提高基坑环境等级等手段,以保护周边建构筑物。往往也会要求对 2 倍基坑深度范围内的建构筑物做好相应的施工防护措施,如增加房屋鉴定、增加监测频率,根据监测数据反馈信息指导现场施工等。

沉降曲线多呈 “漏斗形”,在基坑边缘附近沉降量最大,向远处逐渐减小,但软土地层周边整体沉降值显著高于硬土地层。

2.4 土体侧向位移与深层滑动风险

软土抗剪强度低,开挖过程中易发生较大的侧向位移,甚至可能引发深层土体滑动,导致围护结构失稳、坑外建筑物倾斜或倒塌。

若基坑周边存在堆载、振动等干扰,会进一步加剧土体侧向变形,增加工程风险。

2.5 变形的时间效应显著

软土具有明显的触变性和蠕变特性,基坑开挖引起的变形不仅与开挖深度、支护方式有关,还与时间密切相关:

开挖完成后,即使不再进行土方作业,土体仍会因孔隙水压力调整、骨架蠕变等原因持续变形,且变形速率在初期较快,后期逐渐放缓,但总变形量累积较大。

若支护结构刚度不足或支撑不及时,时间效应会导致变形进一步放大,增加控制难度。

2.6 对周边环境影响较大

由于软土地层变形范围广、沉降量大且持续时间长,基坑开挖对周边环境的影响更为显著:

周边建筑物易因不均匀沉降产生开裂、倾斜;地下管线(如水管、燃气管)可能因拉伸、挤压而破损,引发安全事故。

若基坑与周边建筑物距离较近,即使变形量未超过警戒值,也可能因差异沉降导致结构损伤。

3. 先施工附属出入口后施工主体基坑的情况分析

3.1 管线迁改制约

城市地下管线复杂,尤其是老旧城区,管线迁改周期长、难度大。若主体基坑施工需等待管线迁改完成,可能导致线路总体工期延误。因此,部分车站选择先施工附属出入口,待管线迁改完成后再进行主体基坑工程施工。

3.2 房屋征拆影响

部分地铁车站位于密集建筑区,主体基坑施工需等待房屋拆迁完成。房屋拆迁工作往往延续周期相对较长,在拆迁进度严重滞后情况下,为缩短车站总体工期,可先施工附属出入口。

3.3 交通导改需求

部分车站位于主干道下方,交通导改需分阶段实施。若主体基坑施工需封闭主要道路,可能先施工附属出入口,以减少对交通的影响。

4. 软土地层先浅后深施工的不利影响

4.1 基坑变形风险增加

软土地层具有高压缩性、低强度特性,先施工浅基坑可能导致周边土体扰动,后续主体基坑开挖时,浅基坑围护结构、内部结构可能发生不均匀沉降、位移,影响整体稳定性。

4.2 周边地表沉降加剧

软土地层对基坑开挖敏感,先浅后深施工可能导致浅基坑周边土体固结沉降,后续主体基坑开挖时,沉降叠加效应可能影响周边建筑物安全。

4.3 结构受力不均

先施工的浅基坑可能改变土体应力分布,导致主体基坑开挖时围护结构受力不均,增加支护难度。

4.4 地下水渗流影响

软土地层渗透性差,但易发生流砂、管涌等问题。先浅后深施工可能导致地下水渗流路径改变,增加基坑突涌风险。

5. 先浅后深施工的关键技术措施

5.1 增设抗沉桩

在浅基坑坑内增设抗沉桩,提高基底承载力,减少后续主体基坑开挖时的沉降影响。抗沉桩可采用钻孔灌注桩或预应力管桩,桩长宜深入稳定土层,桩长需经设计验算确认。

5.2 浅基坑支撑方案调整

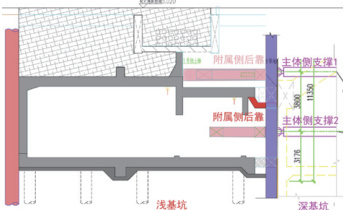

考虑深基坑开挖前,浅基坑已完成施工,为满足深基坑开挖过程支撑体系完善,往往需在先施工基坑侧临近后施作基坑位置增增加后靠措施,且增加后靠支撑措施标高应与主体侧支撑中心标高在同一水平面。

在浅基坑与主体基坑交界处设置后靠措施,如钢筋混凝土支撑或钢支撑,以增强浅基坑围护结构的稳定性,防止主体基坑开挖时浅基坑围护结构变形。后靠支撑标高宜与后施作主体基坑支撑标高相匹配,后靠支撑的拆除时间应与设计要求工况相对应。

采用钢筋混凝土支撑需要考虑后期支撑拆除措施,宜采用绳锯切割手段,减少支撑拆除对既有结构扰动。采用钢支撑后靠,需要考虑支撑端部抗剪措施,做好端部的有效连接和防坠落措施,同时要计划好后续“有限空间”钢支撑拆除方案。

5.3 增设隔离措施

(1)围护结构加深:浅基坑临近后施作主体基坑的围护结构深度可加长至主体基坑开挖深度以下 5m 及以上,形成隔离措施,减少后续“深基坑”开挖对“浅基坑”侧土体扰动。

(2)型钢围护 + 后拔工艺:浅基坑采用型钢围护(如 SMW 工法桩),待主体基坑施工时,部分型钢可后拔作为隔离措施,减少主体基坑开挖对先施作浅基坑的影响。

5.4 控制深基坑开挖阶段变形

(1)严格按照基坑开挖方案进行施工,及时架设内部支撑,减少基坑变形。必要时,在临近浅基坑位置钢支撑采用伺服系统进行变形控制;

(2)在临近“浅基坑”位置基坑开挖过程,缩短开挖纵向分段长度,做到及时架设支撑、施加轴力。

5.5 优化降水方案

软土地层地下水丰富,针对减压井需采用分层降水、按需降水措施,避免先浅后深施工导致地下水渗流路径改变,引发流砂或管涌问题。

5.6 加强监测与信息化施工

采用自动化监测技术,实时监测浅基坑及周边土体变形、地下水位变化等数据,及时调整深基坑开挖过程施工参数,确保施工安全。

6. 结束语

(1)软土地层地铁车站采用先浅后深施工工艺需谨慎,可考虑采取抗沉桩、后靠措施、隔离措施等技术辅助手段。

(2)加强监测与信息化施工,确保施工安全。

(3)建议在类似工程中优先采用 " 先深后浅 " 施工顺序,若必须采用 " 先浅后深",应进行专项设计及专家论证,采取必要措施。

参考文献

[1] 刘建航 , 侯学渊 . 基坑工程手册(第二版)[M]. 中国建筑工业出版社 ,2009 ;

[2] 王梦恕. 地下工程浅埋暗挖技术通论 [M]. 安徽教育出版社, 2004. ;

[3]JGJ 120-2012, 建筑基坑支护技术规程 [S]. 中国建筑工业出版社 , 2012 ;

[4] 张顶立, 地铁车站深基坑工程 [M]. 中国铁道出版社, 2015 ;

[5]GB 50497-2019, 建筑基坑工程监测技术规范 [S]. 中国计划出版社 , 2019。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)