跨学科视域下计算思维的培养

阳丽香

广州市增城区荔城中学

一、引言

在教育改革持续推进的当下,跨学科教学成为培养学生综合素养的关键路径。《普通高中生物学课程标准(2017 年版2020 年修订)》明确强调了学科融合以及培养学生运用多学科知识解决问题的能力。计算思维作为信息技术学科核心素养之一,融入生物教学有助于学生从新视角理解生物知识,提升解决复杂问题的能力。以“探究自然选择对种群基因频率变化的影响”为例,开展跨学科教学具有重要的意义。

二、跨学科理论基础

2.1 计算思维的内涵

计算思维涵盖问题抽象、算法设计、数据分析和调试优化等关键要素。在探究自然选择对种群基因频率变化影响的过程中,计算思维体现为将复杂的生物进化现象抽象为数学或计算问题。通过把桦尺蛾体色基因频率的变化问题转化为数学模型,通过计算不同环境下基因频率的改变,收集和分析实验数据来揭示进化规律,依据结果对模型进行优化和完善。

2.2 跨学科融合的意义

跨学科融合打破学科界限,让学生整合多学科知识解决问题。在本探究中,融合生物学、数学和信息技术学科,学生运用数学方法构建模型,借助信息技术工具处理数据,能更精准地解释生物进化现象,深入理解生物进化本质,培养创新思维和实践能力。利用计算机软件模拟自然选择过程,学生可直观观察基因频率的动态变化,加深对进化理论的理解。

三、教学目标

3.1 生命观念

通过解释不同生态环境中物种的特征,阐述自然选择如何通过改变基因频率塑造生物的适应性。使学生形成“生物进化的实质是种群基因频率的定向改变”“适应是自然选择的结果”等生命观念。

3.2 科学思维

通过构建数学模型解释分析自然选择对桦尺蛾体色基因频率的影响,对不同时期桦尺蛾体色数据的归纳,培养学生运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模等科学思维方法。

3.3 科学探究

以小组合作方式开展探究活动,引导学生经历提出问题、作出假设、设计实验方案(构建数学模型并计算分析)、得出结论、表达交流等科学探究过程。培养学生发现问题、解决问题的能力,提升团队协作和沟通交流能力,增强科学探究精神和创新意识。

3.4 社会责任

结合农业生产中利用自然选择原理培育优良品种或者在医学领域理解病菌抗药性产生与自然选择的关系的应用引导学生认识生物进化理论。通过探讨如何应对抗生素滥用导致病菌抗药性增强的问题,培养学生关注社会问题,运用所学知识解决实际问题的社会责任意识,使学生明白科学对社会发展的重要影响。

四、教学重难点

4.1 教学重点

掌握基因频率和基因型频率的计算方法,这是构建数学模型和理解自然选择对种群基因频率影响的基础。学会运用计算思维构建数学模型,解释自然选择如何引起种群基因频率的变化,从而深入理解生物进化的机制。

4.2 教学难点

将复杂的生物学问题,即自然选择对种群基因频率变化的影响,转化为有效的数学模型。学生需要理解模型中各个参数的生物学意义,并能够根据实际生物进化过程中的多种因素,如突变、迁入迁出、非随机交配等,对模型进行优化和完善。

五、教学方法

5.1 情境教学法

依据建构主义学习理论,以英国曼彻斯特地区桦尺蛾体色变化的经典案例为情境,通过展示不同时期桦尺蛾体色的图片和相关数据,引发学生的认知冲突,激发学生的学习兴趣和探究欲望,引导学生主动思考自然选择与种群基因频率变化之间的关系。

5.2 小组合作学习法

组织学生分组进行数学模型的构建和讨论。在小组活动中,学生们相互交流、共同探讨、分享,促进思维的碰撞和融合。通过合作学习,培养学生的团队协作能力和沟通交流能力,让学生学会倾听他人意见,共同解决问题。

5.3 任务驱动教学法

基于信息加工理论,布置计算不同环境条件下种群基因频率的变化、根据给定的生物进化场景构建数学模型等学习任务。学生在完成任务的过程中,主动运用所学知识和技能,培养计算思维和解决实际问题的能力。任务驱动教学法能够让学生明确学习目标,提高学习的

主动性和积极性。

六、教学过程

6.1 教学设计思路

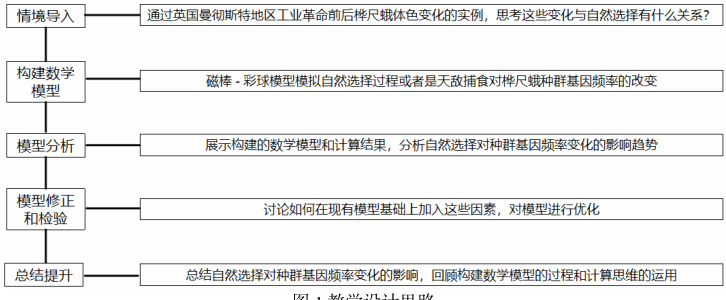

本节教学以问题为导向,以计算思维培养为核心,通过情境导入引发学生思考,构建数学模型进行计算和分析,模型分析讨论促进学生对结果的理解,模型优化拓展培养学生的批判性思维和创新能力,最后总结提升强化知识和思维方法(如图1)。

图1 教学设计思路

6.2 教学步骤(1)情境导入

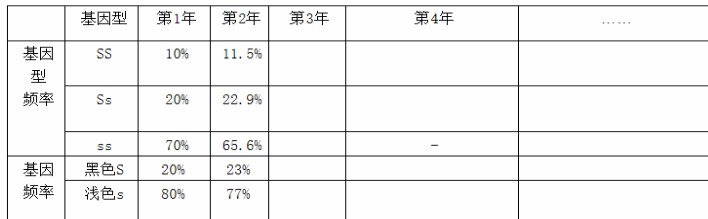

展示英国曼彻斯特地区工业革命前后桦尺蛾体色变化的资料,包括不同时期桦尺蛾在树干上的照片以及浅色和深色桦尺蛾数量变化的数据,创设形成数字化问题情境(如表1)。提出问题:“桦尺蠖种群中 s 基因(决定浅色性状)的频率为什么越来越低呢?为什么会出现如此的变化?”不难得到环境条件的改变使得桦尺蠖种群基因频率发生改变,控制黑色的S 基因频率增加,而s 的基因频率下降。

表1 数字化问题情境

设计意图:利用教材问题情境导入,引导学生观察现象,提出问题,激发学生的探究兴趣,初步培养学生从生物学现象中抽象出问题的能力,渗透计算思维中的问题抽象意识。

(2)构建数学模型

在1870 年,桦尺蛾种群的初始基因型频率呈现为:SS 占 10% 、Ss 占 20% 、ss 占 70‰ 当所处环境发生变化,树干变黑,这一条件对浅色桦尺蛾的生存极为不利。具体表现为浅色个体数量逐年减少 10% ,而黑色个体数量则每年增加 10‰ 。在此情形下,探究第2-10 年间该种群每年的基因型频率与基因频率的变化情况成为关键。

学生在处理此类情境示例时,常陷入计算误区。部分学生错误地直接基于基因型频率结果,按照浅色个体减少、黑色个体增加的比例计算,这种方式易导致计算结果超出 100‰ 。正确的计算思路是,以第二年 SS 基因型频率为例,应通过公式 (10%×1.1)÷(10%×1.1+20%×  )得出,其他基因型频率依此逻辑类推。

)得出,其他基因型频率依此逻辑类推。

考虑到课堂时间有限,学生在掌握算法后,继续计算第3-10 年的数据仍存在困难。此时,Excel 工具成为高效解决方案。操作时,可先将起始基因型频率转化为数量值以便于理解与计算

参考文献

[1]孙小川.利用磁棒-彩球模型探究自然选择对种群基因频率变化的影响[J].生物学通报,2024,59(3):47-52.

[2]黄葳,王伟庆.“模拟自然选择对种群基因频率的影响”的教学设计[J].生物学教学,2023,48(12):53-83.

*本文系广州市教育科学规划2024 年度课题“跨学科学习视域下的计算思维培养研究”(课题立项号:202316422)的研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)