餐饮行业涉税风险分析与风险识别指标体系设计研究

何鑫

重庆理工大学 邮编 400054

Abstract: The unique business model of the catering industry exposes it to significant tax-related risks. This study aims to systematically analyze the tax risk points in this industry and construct a scientific risk identificationindicator system. The research begins by examining the industry's characteristics—such as high-frequency cash transactions, dynamic cost structures, labor intensity, complex invoice management, and high policy sensitivity—andtheir associated tax risks. It then identifies five core risk areas: concealed income, inflated costs, invoice violations, labor tax non-compliance, and policy misapplication. In response to these risks, this study innovatively designs amulti-dimensional risk identification and monitoring indicator system based on big data, encompassing four categories: income authenticity, cost compliance, labor risk, and policy applicability. Finally, from a regulatory perspective,the paper proposes risk management recommendations, including establishing tripartite data channels, developing AI-based cost verification models, and building dynamic credit profiles. These measures are intended to enhance theprecision and efficiency of tax supervision, providing a theoretical foundation and methodological reference for tax compliance practices in the catering industry and scientific regulation by tax authorities.

Keywords: Catering Industry; Tax Compliance Risks; Risk Identification; Indicator System; Big Data Monitoring; Tax Supervision

一、行业特点分析

(一)现金交易高频

餐饮行业作为典型的线下服务场景,其交易模式呈现出高度的现金流动特性。堂食消费中,尽管移动支付已逐渐普及,但现金交易仍占据一定比例,尤其是中小型餐馆及夜市摊点普遍存在顾客使用现金结账的情况。与此同时,外卖业务的爆发式增长催生了美团、饿了么等平台电子支付与商家自营小程序支付并存的复杂结算体系,导致同一商户每日可能产生数百笔碎片化交易记录。这种多元支付渠道并存的现状,使得部分现金收款可能未通过收银系统直接进入经营者个人账户,而平台结算款项又存在7-15 天的账期延迟,客观上为收入造假创造了条件。更值得注意的是,许多餐馆推出的会员储值卡消费往往独立于主营账户核算,进一步增加了交易流水追踪的难度,这种资金流动的不透明性成为虚报营业收入的温床。

(二)成本动态性强

餐饮企业的成本构成具有显著的波动特征,其核心食材成本受季节、天气、供应链等因素影响呈现不规则变化。这种价格弹性使得成本确认时点对税务核算产生重大影响。更为复杂的是后厨实际损耗管理——食材在清洗、切配、烹饪过程中的合理损耗与人为浪费难以精确区分,冻品解冻失重、蔬果腐败等自然损耗缺乏行业统一计量标准。部分经营者利用这种模糊地带,通过虚报损耗率、伪造报废清单等方式人为扩大成本列支,甚至出现"阴阳采购单"现象,即实际进货量与账面记录存在系统性差异。这种成本确认的不确定性,不仅影响增值税进项抵扣的准确性,更可能导致企业所得税税前扣除的违规操作。

(三)人力密集型

餐饮业的人力资源结构决定了其独特的用工税务风险。行业平均员工流动率高达 30%45% ,旺季临时工占比可达总用工人数的 60% ,这种弹性用工模式带来显著的薪酬管理难题。大量兼职人员通过日结现金方式获取报酬,其收入往往未纳入正规工资体系申报个税;即便是正式员工,拆分工时工资与绩效奖金的现象也较为普遍,常见通过个人微信、支付宝发放提成以规避社保基数核算。更隐蔽的风险在于部分餐馆实际用工人数与参保人数存在 20% 以上的差额,通过虚构考勤记录分摊工资成本。这种高流动性、低规范性的用工特点,使得企业代扣代缴义务履行不完整,极易引发个人所得税少缴、社保费用漏缴等连带风险,在劳务稽查中成为重点监管领域。

(四)发票管理复杂

餐饮服务的发票开具场景呈现出明显的消费群体分化特征。个人消费者主动索要发票的比例通常不足 30% ,且以电子普票为主,这种低开票需求使得部分商家形成"不开票即不申报"的惯性操作。与之形成鲜明对比的是企业客户消费,其不仅要求开具增值税专用发票用于进项抵扣,往往还配合消费者将餐费拆分为会议费、住宿费等品目,这种变名开票行为涉嫌虚开发票违法。值得注意的是,2016 年营改增后,餐饮业增值税发票开具量激增,但电子发票的重复打印报销、真伪难辨等问题也随之凸显。

(五)政策敏感度高

餐饮企业的税务筹划空间高度依赖政策变动,尤其是小规模纳税人免征额度与农产品抵扣规则的变化直接影响行业税负水平。2023 年小规模纳税人增值税减免政策调整后,大量餐馆在季度营收接近45 万元临界点时出现人为调节收入现象——通过延期确认外卖平台结算款或提前核销储值卡消费等方式控制申报额度。农产品收购发票的抵扣政策更成为关注焦点,部分企业利用农产品进项税计算扣除的监管难点,通过虚增采购量获取超额抵扣。这种政策红利与监管漏洞并存的现状,使得餐饮企业税务合规面临持续挑战,需要建立动态化的政策响应机制。

二、核心涉税风险点

(一)收入隐匿风险

餐饮行业普遍存在的收入隐匿行为主要表现为三种典型形式:现金交易脱离财务监管是最传统的手段,许多餐馆尤其是夜市大排档、早餐店等小额高频交易场景中,收银员将部分现金收入直接截留,既不出具小票也不录入收银系统,形成账外资金池。外卖业务的快速发展催生了新型隐匿方式,部分商家同时接入多个外卖平台并运营自有订餐系统,通过人为隔离平台结算数据与门店ERP系统,仅选择性地申报部分收入。更隐蔽的是会员储值卡的资金运作,某些连锁餐饮企业将预售储值金额计入"预收账款"后长期挂账,实际消费时既不确认收入也不冲减预收,甚至将沉淀资金转移至关联账户进行体外循环。

(二)成本虚增风险

餐饮企业在成本列支环节的违规操作呈现出专业化趋势,其中农产品采购成为重灾区。部分企业虚构与农户的采购交易,通过自制收购凭证虚增进项抵扣,实际资金流向关联方账户再循环转出,形成完整的虚假业务闭环。关联方交易定价异常是另一突出问题,集团化运营的餐饮品牌常通过中央厨房与门店间的转移定价调节利润。食材损耗管理则是成本造假的灰色地带,从采购入库到厨房领用各环节都可能被植入水分,这类操作不仅虚增成本减少所得税,更违规获取超额增值税抵扣,具有"一虚双增"的复合危害。

(三)发票管理风险

发票违规在餐饮业呈现供需双向失范的特征。消费端普遍存在应开未开现象,特别是个人消费者索票意识薄弱的环境下,商家常以"打折优惠"为条件诱导顾客放弃开票,导致大量收入脱离监管视野。而对公业务中则频发变名开票乱象,应客户要求将餐费变更为会议费、培训费等可抵扣项目。电子发票普及后衍生出新型风险,由于防伪验证机制不完善,同一张电子发票多次打印报销的情况屡见不鲜,更严重的是部分商家非法出售空白发票,形成"开票费"灰色产业链,这些行为已触及虚开发票的法律红线。

(四)用工税务风险

餐饮业用工的税务违规具有鲜明的行业特性。弹性用工带来的个税漏缴问题突出,旺季临时雇佣的传菜员、保洁人员多以现金日结报酬,既未签订劳动合同也未代扣个税,形成庞大的灰色薪酬体系。社保缴纳基数不实是普遍现象,企业常将正式员工工资拆分为基本工资和现金补贴,仅按最低基数缴纳社保。更为隐蔽的是通过私人账户发放绩效奖金,上海某本帮菜馆利用老板娘个人支付宝发放后厨团队季度奖,三年累计规避个税27 万元。这种碎片化、隐蔽化的薪酬支付方式,不仅造成税款流失,更可能引发劳资纠纷中的连带责任。

(五)政策适用风险

税收政策执行偏差在餐饮业主要表现为两类典型问题:一是纳税人身份选择存在策略性违规,部分企业将门店拆分注册为多个小规模纳税人,或将单店营业额人为控制在免税额度边缘,通过业务分拆享受双重免税优惠。二是农产品核定扣除政策被滥用现象严重,某些企业利用耗用率核定方法的监管难点,虚报食材用量获取超额抵扣。这类政策套利行为往往伴随完整的"税收筹划"方案,表面形式合规但实质违背立法意图,在近年税务部门"实质重于形式"的执法原则下风险凸显。

三、大数据监测指标体系设计

(-) 收入真实性指标设计

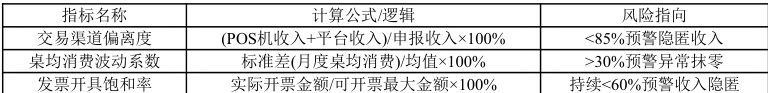

交易渠道偏离度是监测餐饮企业收入完整性的核心指标,通过比对电子支付流水与申报收入的吻合度来识别异常。当该指标低于 85%阈值时,表明企业可能存在大量未入账现金交易,例如服务员将现金消费直接截留或经营者通过个人二维码收款规避监管。桌均消费波动系数则从消费行为特征切入,过高波动往往暗示商家可能通过拆分账单降低单笔消费金额以规避发票开具义务,或利用抹零操作减少收入记录。发票开具饱和率指标聚焦于消费端开票意愿与收入的勾稽关系,持续低于 60% 的开票率不仅反映消费者索票意识薄弱,更可能暴露商家故意限制开票额度、选择性申报收入的违规操作,这种异常通常需要结合POS机流水与金税系统开票数据进行交叉验证。

(二)成本合规性指标设计

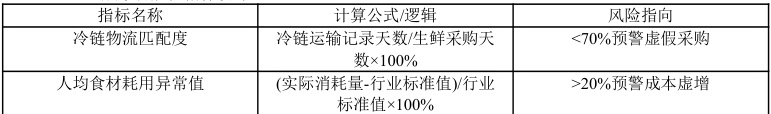

冷链物流匹配度指标通过物流数据与采购记录的时空对应关系来验证生鲜采购真实性。当匹配度低于 70%时,可能意味着存在虚假采购业务。人均食材耗用异常值则建立行业标准参照系,超过 20% 的正偏差往往暴露成本列支水分。这两个指标共同构成成本合规性验证条件,前者侧重采购过程真实性,后者关注消耗量合理性。

(三)用工风险指标设计

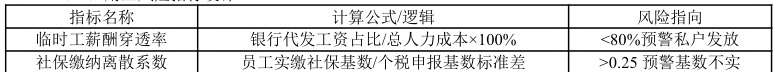

临时工薪酬穿透率直接反映企业薪酬支付的规范化程度,低于 80% 的指标值意味着大量工资通过现金或私人账户发放,这不仅涉嫌逃避代扣代缴义务,更可能隐藏着虚构人员成本的风险。社保缴纳离散系数则从基数合规角度设置预警,当标准差超过 0.25 时,表明企业存在选择性缴费行为,常见手法包括高管按实际工资参保而基层员工统一按最低基数缴纳。这两个指标共同构成用工风险雷达,前者捕捉资金流向异常,后者揭示社保合规缺陷,需要结合银行流水、社保系统与个税申报数据进行三维验证。

(四)政策适用指标设计

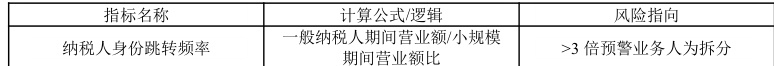

纳税人身份跳转频率指标专门针对业务拆分避税行为,当一般纳税人期间营业额超过小规模期间 3倍时,往往意味着企业人为调节纳税人身份。该指标通过监控纳税人身份变更前后的业务规模突变,有效识别"化整为零"的税收筹划把戏,需要结合工商登记信息、增值税申报表及实际经营场地核查进行综合判断。在“以数治税”背景下,此类政策套利行为正成为税务智能监管的重点打击对象。

四、风险管理建议

(一)构建三方数据通道

打通美团、饿了么等外卖平台交易数据与金税系统的对接通道,是强化餐饮行业税收监管的关键举措。当前外卖平台交易规模已占餐饮行业总收入的三成以上,但这些数据长期游离于税务监管体系之外,形成巨大的税收盲区。通过建立标准化的数据接口协议,可实现平台交易流水、优惠明细、结算周期等核心数据的实时回传,与企业的增值税申报表进行自动比对。但实施过程中需平衡数据安全与监管需求,建议采用"数据不出域"的联合计算模式,在保护商业秘密的前提下实现有效监管。

(二)开发AI成本核验模型

基于深度学习的AI成本核验系统可从根本上解决餐饮业食材成本确认难题。该系统通过图像识别技术自动解析采购发票、入库单等原始凭证,提取食材品类、数量、单价等关键信息,与菜单设计用量和实际销售数据进行多维度匹配。当系统检测到牛肉申报用量超过理论值25%时,会自动触发预警并推送核查任务。这种智能核验不仅提高监管效率,更能通过历史数据分析建立行业成本基准,为差异化监管提供数据支撑。

(三)建立动态信用档案

将大数据监测指标异常值纳入纳税信用评分体系,可构建起餐饮行业精准监管的长效机制。传统的信用评价主要基于申报数据和稽查结果,具有滞后性。新型动态信用档案通过实时采集交易流水、成本构成、用工数据等多维指标,运用机器学习算法计算企业风险分值。这种信用评价机制不仅能实现"无风险不打扰、低风险预提醒、高风险严监管"的精准治理,更能通过信用评级影响企业贷款、投标等经营活动,形成"以信用促合规"的市场自律机制。

参考文献

[1]谭明珠.税收政策变化对企业财务策略的影响分析[J].中国市场,2025,(22):162-165

[2]陈娇娇.数字化转型背景下物流企业税收风险管理策略研究[J].商场现代化,2025,(14):157-160.

[3]梁叶伟.大数据技术在税收风险评估中的应用探索[J].高科技与产业化,2025,31(06):21-23.

[4]景嘉璊.数字化转型与 “一体化” 税收风险管理新体系的建构[J].纳税,2025,19(16):1-3.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)