天然气长输管道能量计量赋值方法及应用

吕佼

上海英昂新能源科技有限公司 上海 201206

引言:

天然气作为清洁高效能源,其能量计量是贸易结算、管网调度及安全管理的关键。传统体积计量方式已难以满足多气源混合、气质波动场景下的精准计量需求,而能量计量借助综合天然气组分、发热量等物性参数,可实现“按质计价”的能效评估,成为行业技术升级的必然趋势。我国现行国家标准(GB/T 22723-2008《天然气能量的测定》)明确能量计量以高位发热量为核心参数,需基于天然气组分分析结果计算获得[1]。然而,长输管道沿线气质受气源产地、处理工艺及输送条件影响存在差异,如何利用可靠的赋值方法实现全流程能量计量的准确性、一致性,成为工程实践中的关键问题。

1 天然气物性参数赋值计算分析

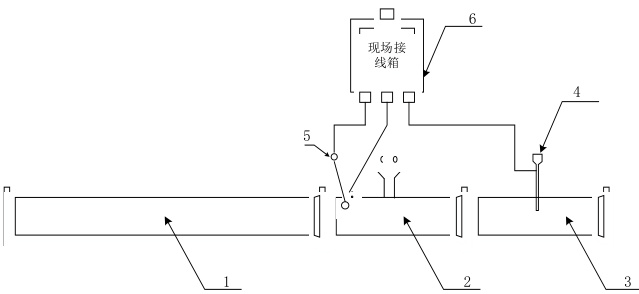

为满足某工程关于长输管道气体质量管理工作要求、全面推行能量计量,在 HD 增压站、Z 南山站等 7 个站点实施的气体定量分析小屋项目,利用在线监测系统,了解每个站点的相关物性参数以及单位发热量。如图 1 所示,为 HD增压站在线监测系统布设情况。

图1 HD 增压站在线监测系统布设简图

1. 前直管段 2. 涡轮流量计 3. 后直管段 4. 温度变送器 5. 压力变送器6. 现场压力变送器

在以上在线系统布设完毕的基础上,以 HD 增压站为例,对天然气的压缩因子、发热量进行计算。

1.1 天然气压缩因子

根据现行《天然气压缩因子的计算》(GB/T17747.2-2011),使用 AGA8-92DC 方法计算天然气压缩因子 [2]。AGA8-92DC 方法是美国气体协会(AGA)提出的用于计算高压天然气压缩因子(Z)的标准方法,适用于以烃类为主(可含少量 N2 、 C02 、 H2S )、温度 110–760 K、压力 ⩽70 MPa 的气体混合物。其核心公式基于改进的状态方程,具体计算步骤如下:

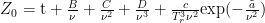

第一步,压缩因子 Z 的计算公式为:

式(1)中:P 为绝对压力(Pa);V 为气体体积  为物质的量(mol);R 为通用气体常数(8.314 J/(mol⋅K) );T 为绝对温度(K);ρ 为气体密度( ⟨mol/m3 )。

为物质的量(mol);R 为通用气体常数(8.314 J/(mol⋅K) );T 为绝对温度(K);ρ 为气体密度( ⟨mol/m3 )。

第二步,修正项计算,AGA8-92DC 引入了高阶修正项以提高精度,公式为:

式(2)中:  为对比摩尔体积( (m3/mol) )B、C、D、c、γ 为与组分相关的常数,通过实验拟合确定。

为对比摩尔体积( (m3/mol) )B、C、D、c、γ 为与组分相关的常数,通过实验拟合确定。

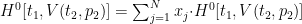

1.2 天然气发热量

根据《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》(GB/T11062-2014)计算天然气发热量,天然气发热量计算需基于其组分构成 [3]。该标准借助确定各组分的摩尔分数( ⟨xj⟩ ),结合各组分在特定状态下的高位发热量( Hj0 ),利用以下公式进行求和计算 :

式(3)中: H0[t1,V(t2,p2)] 表示在温度 Ωu1 及与 t2,p2 相关体积条件下,天然气的高位发热量。 ΔXi 表示第 j 种天然气组分的摩尔分数(或体积分数)。

此方法科学整合了天然气中各成分的能量贡献,确保发热量计算的准确性、规范性。在天然气贸易、加工及应用中,该标准为能量计量提供了统一依据,有助于保障计量的科学性。

2 天然气长输管道能量计量赋值方法的应用

2.1 天然气长输管道能量分析

天然气长输管道系统是由气源点、增压站、分输站及管道网络构成的复杂流体输送系统,其能量计量的核心是基于天然气组分、状态参数(压力、温度)的综合计算。在长距离输送过程中,天然气的物理状态受压缩机做功、环境温度变化及管道沿线压降影响显著,导致不同站点的热力学参数呈现动态变化特征[4]。以某工程为例,其管网覆盖J 城等区域,包含7 个气体质量分析小屋站点,各站点间距 50—80 km ,设计压力 6.3—10 MPa,输送温度 25—50℃。根据能量守恒定律,管道某截面的能量流量表达式为:

E=Q⋅HHV⋅Z

式(4)中:E 为能量流量(MJ/h); Q 为标准状态下体积流量 (m3/h) ); HHV 为高位发热量( MJ/m3 );Z 为压缩因子(无量纲)。

2.2 计算结果

2.2.1 数据采集

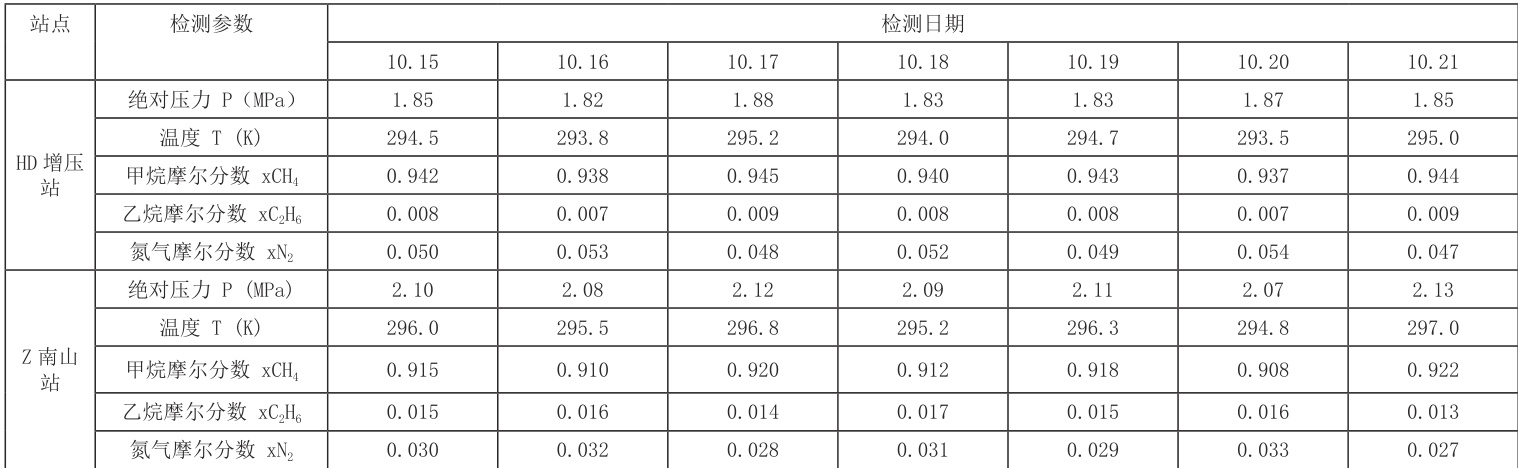

选取 HD 增压站(气源为煤层气)、Z 南山站(气源为页岩气)2024 年 10月15 日起为期一周的日实时监测数据平均数进行计算,具体参数见表 1。

表 1 典型站点监测参数

2.2.2 压缩因子计算

根据 AGA8-92DC 方法,压缩因子 Z 的计算需先确定天然气混合物的虚拟临界参数。对于 HD 增压站(煤层气)和 Z 南山站(页岩气),其组分主要为 CH4. 、C2H6 和 N2 ,各组分临界参数如下:

CH4 :临界温度T(c, CH4)=190.56K ,临界压力P(c,

C2H6 :临界温度 T(c,  ,临界压力 P(c, C2H6)=4.872 MPaN2 :临界温度T(c, N2 ) =126.2K ,临界压力P(c, N2∙∙ ) =3 .394 MPa混合物虚拟临界温度 Tcm 和临界压力 Pcm 采用摩尔分数加权平均计算:

,临界压力 P(c, C2H6)=4.872 MPaN2 :临界温度T(c, N2 ) =126.2K ,临界压力P(c, N2∙∙ ) =3 .394 MPa混合物虚拟临界温度 Tcm 和临界压力 Pcm 采用摩尔分数加权平均计算:

(5)以HD 增压站10 月15 日数据为例:T Πcm,=0.942×190.56+02008×305.32+0.050×126.2=186.3K Pcm=0.942×4.604+0.008×4.872+0.050×3.394=4.487MPa

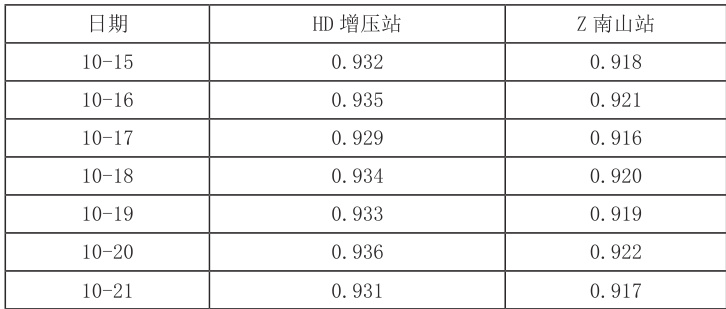

对比温度  ,对比压力 ,代入 AGA8-92DC 状态方程,迭代求解得Z=0.932。同理计算其他日期数据,结果见表2。

,对比压力 ,代入 AGA8-92DC 状态方程,迭代求解得Z=0.932。同理计算其他日期数据,结果见表2。

表2 典型站点压缩因子计算结果

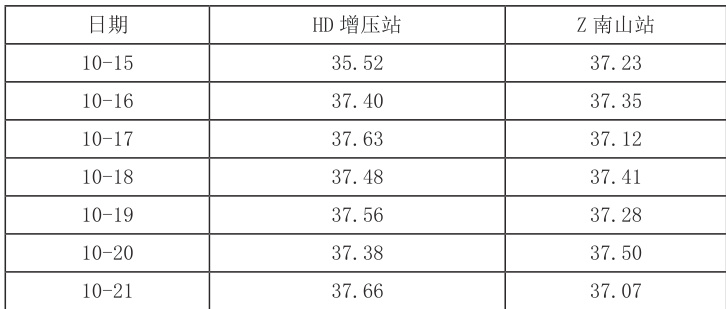

2.2.3 高位发热量计算根据公式(3)计算可得表3 所示高位发热量

表3 典型站点高位发热量计算结果

2.3 结果讨论

2.3.1 压缩因子影响因素分析

HD 增压站压缩因子(  )略高于 Z 南山站( ⋅916~0.922 ),主要原因是:

)略高于 Z 南山站( ⋅916~0.922 ),主要原因是:

(1)压力差异:Z 南山站平均压力( 2.09MPa )高于 HD 增压站( .1.85MPa, ),而AGA8-92DC 方法中高压会导致压缩因子下降(分子间相互作用增强)。

(2) 组 分 差 异:HD 增 压 站 氮 气 含 量(5. 0%~5 .4%) 高 于 Z 南 山 站(2. 7%3 .3%),氮气临界参数低,提高混合物虚拟临界温度,使对比温度升高,压缩因子趋近于1。

2.3.2 高位发热量波动原因

两站点发热量均在37. 0~37.7MJ/m3 区间波动,主要受以下因素影响:

(1)甲烷含量主导:HD 增压站甲烷平均含量(94. 1% )高于 Z 南山站(91.6%),但后者乙烷含量(1.5%)是前者(0.8%)的近 2 倍,乙烷高热值部分补偿了甲烷差异,导致两者发热量接近。

(2)氮气稀释效应:HD 增压站氮气含量更高,直接稀释了可燃组分浓度,若氮气含量每升高 1% ,发热量约下降 0.4MJ/m3 。

2.3.3 能量流量对比

根据公式(4),能量流量 E=Q⋅HHV. (假设标准体系流量Q 相同):HD 增压站平均:

Z 南山站平均

HD 增压站能量流量高 2.3% ,反映出煤层气(HD)较页岩气(Z)在相同工况下输送能量略优。

3 天然气长输管道能量计量赋值结果检验

3.1 发热量赋值精度要求

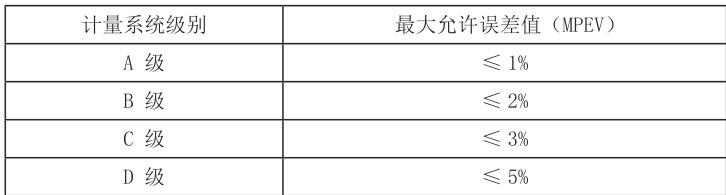

GB/T 18603《天然气计量系统技术要求》(2023 版)中规定的“赋值发热量最大允许误差值(MPEV,Maximum Permissible Error Value)”依据计量系统分级划分,具体要求如表4 所示:

表4 赋值发热量最大允许误差值表

3.2 结果验证分析

选取两站点 10 月 15 日样品进行实验室离线色谱分析,与在线监测数据进行对比,结果见表5。

表5 在线监测与实验室分析对比

在线监测与实验室结果偏差均小于 0.5% ,满足 GB/T 22723-2008 精度要求。

3.3 误差判定及改进

3.3.1 误差来源分析

(1)设备误差:温度变送器(精度  )和压力变送器(精度±0 .1%FS)引入的状态参数误差,经传递计算对压缩因子影响约 0.2% 。

)和压力变送器(精度±0 .1%FS)引入的状态参数误差,经传递计算对压缩因子影响约 0.2% 。

(2)组分分析延迟:色谱仪周期为 15 分钟,若气质突发波动(如气源切换),可能导致10 分钟内数据滞后,影响实时计量。

(3)模型简化:AGA8-92DC 方法假设气体为理想混合物,忽略高阶组分(如H2S、 C02 )影响,在多气源复杂工况下可能引入 0.3%~0.5% 误差。

3.3.2 改进措施

(1)设备校准:建立季度校准机制,使用标准气样对色谱仪进行漂移修正,压力/ 温度传感器引入冗余配置(双传感器取均值)[5]。

(2)动态补偿:在 SCADA 系统中嵌入气质波动预测模型,当组分变化速率超过1%/h 时,自动触发加密采样(周期缩短至5 分钟)[6]。

(3)模型优化:针对页岩气中可能含有的微量 H2S( ≤20mg/m3 ),在计算中增加修正项,参考GB/T11060.10-2021《天然气含硫化合物的测定》。

结论:

(1)基于 AGA8-92DC 和 GB/T11062-2014 的物性参数赋值方法,在煤层气、页岩气长输管道计量中表现出良好的精度(发热量偏差 ⩽0.5% ,压缩因子偏差⩽0.32% ),满足国家标准要求。

(2)气源组分差异(如甲烷 / 乙烷含量、氮气稀释效应)和状态参数(压力、温度)波动是影响能量计量的关键因素,需通过在线监测系统实时跟踪并动态修正。

(3)误差检验表明,设备校准、动态补偿和模型优化可进一步提升计量可靠性,建议在多气源混合输送场景中推广“在线监测 + 智能算法”的联合赋值模式。

参考文献:

[1] 全国天然气标准化技术委员会 (SAC/TC 244). 天然气能量的测定 :GB/T 22723-2008[S]. 中国标准出版社 ,2008.

[2]GB/T 17747.2-2011,天然气压缩因子的计算 [S]. 北京 : 国标准出版社,2009

[3]GB/T 11062-2014,天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 [S]. 北京 : 国标准出版社,2015

[4] 刘婉莹 , 刘志嫱 , 艾素萍 , 等 . 多气源管网天然气发热量赋值计算方法研究 [J]. 节能 ,2023(9):1350-1355.

[5] 吴岩 , 李海川 , 宋超凡 , 等 . 天然气能量计量关键技术的探讨 [J]. 中国测试 ,2023,49(S1):18-23.

[6] 刘婷婷 . 我国天然气长输管道定价机制改革研究 [J]. 质量与市场 ,2021(9):143-145.

作者简介:吕佼:1987.03,本科,武汉理工大学,工程师。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)