跨文化视角下外语专业学生“讲好中国故事”能力提升路径研究

黄文君

西南科技大学 四川省绵阳市 621010

一、引言

一带一路倡议作为我国对外开放的重大举措,不仅在经济上打开了新的合作与发展空间,更在文化传播与交流上发挥了重要作用。通过这一倡议,我国与沿线国家的文化交流更加频繁和深入,在平等文化认同框架下,实现多民族、多宗教,文化相互交流的中国的传统艺术、文学、哲学、历史等文化元素得以走出国门,向世界展示中国的魅力。这不仅让世界各国人民更好地了解和欣赏中国文化,同时也为中国文化在全球范围内的传播创造了更加广阔的舞台。

在此机遇下,国家重视继承和发扬中华优秀传统文化,坚持不忘本来、吸收外来、面向未来的发展原则,为延续人类文明提供中国智慧和中国力量。中国五千年文化发展历史,这一独特性就足以说明中国文化其先进性和独特性,习近平总书记曾多次强调,中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力。党的十八大以来,习近平总书记高度重视中华优秀传统文化的传承与弘扬,指出:“要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。要推动中华文明创造性转化、创新性发展,激活其生命力,让中华文明同各国人民创造的多彩文明一道,为人类提供正确精神指引。”置身全球化时代,如何将中国文化放置于世界这个大舞台,是当前教育需要思考的关键问题。中国当前在国际话语体系中的被动地位,决定了中华优秀传统文化与高等学校外语教学的融合势在必行。

外语教育不仅是连接不同文化的桥梁,更是塑造国家形象、传播国家声音的重要工具。并非简单的语言学习,外语教育是一场跨越国界、连接文化的深度对话。它要求我们不仅要掌握外国语言的表面含义,更要深入理解语言背后的历史、文化和社会背景。其意义在于对中华优秀传统文化进行更深入的了解和学习,更好促进跨文化的传播。翻译是包罗万象的,要求学生对翻译的材料充分了解,不能盲目乱译。只有这样,我们才能真正传播中国文化的魅力,进而有效地传播我们的故事和声音。在教育教学中,老师们也应当引导学生对中外文化差异具有充足的理性认识,吸收中华优秀传统文化,防止盲目崇拜外来文化,坚定政治立场和价值观,这意味着,老师们不能仅仅满足于传授语言知识,更要引导学生们深入理解中华优秀传统文化的深厚底蕴。在此背景下,如何将我国丰富的文化资源转化为强大的国际话语优势,有效传播中国故事和中国声音,做好中华优秀传统文化的弘扬是根本任务。

当代大学生是中华优秀传统文化传播的主要践行者,高等学校外语教育则是中、西文化融合的重要平台。在高等学校外语教学中传播优秀传统文化,重视跨文化交际能力,一方面,在民族层面强化了国家意志在文化传播中的政治优势,提升国家文化软实力的同时维护国家文化安全;另一方面,在个体层面引导大学生深刻认识与理解文化的多元性,增强民族文化自信和文化认同,弘扬社会主义核心价值观。外语教育作为培养大学生对外传播中华优秀传统文化能力的主要途径,不仅肩负着传承社会主义核心价值观的历史使命,同时在抵制和修正国际社会中某些别有用心的国家对中国形象的恶意抹黑起着关键作用。如何将我国丰富的文化资源转化为强大的国际话语优势,成为一个摆在我们面前的重要任务。

二、中华传统文化融入外语教育的必要性

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》对中华优秀传统文化的传承和发展做出了顶层设计,重点任务之一就是要将中华优秀传统文化贯穿国民教育始终;《高等学校课程思政建设指导纲要》指出要教育引导学生深刻理解中华优秀传统文化中的思想精华和时代价值;作为大学英语的指导性文件,《大学英语教学指南》也明确提出教材内容选择应自觉融入社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。当前全球化进程加速,国际间的文化交流与碰撞愈发频繁,外语人才作为跨文化交流的桥梁,其对外文化传播能力至关重要。

将中华传统文化融入外语教育是一项极其必要且具有深远意义的教育实践。向世界传播中华文化是跨国界传播,也是跨语言和跨文化传播(孙曙光,2023)。在全球化的今天,外语不仅仅是沟通的工具,更是文化的载体和交流的桥梁。通过在外语教学中巧妙地融入中华传统文化,我们不仅能够传承和弘扬自己的文化,还能够培养出一批具备跨文化交际能力的新时代人才。

中华传统文化是中华民族几千年智慧的结晶,蕴含着丰富的哲学思想、道德观念、艺术修养等。这些元素不仅具有深厚的历史底蕴,还具有鲜明的民族特色。将中华传统文化融入外语教育,可以使学生更深入地了解和认同自己的文化,增强文化自信心和自豪感。同时,通过对外语学习者的文化熏陶,可以激发他们对中华文化的热爱和传承意识,进一步弘扬和传承中华传统文化。

传播中华文化的大学生应具有坚定的中国立场和浓浓的家国情怀(文秋芳2023),不排斥其他文化及其差异,拓宽视野和思路(Chen 2005)。语言的运用能力不等同于跨文化交际能力,只有在多元文化交际历练中,坚守对本民族文化高度认同的立场,坚定文化自信,批判性地体验和甄别异域文化,才能有助于建立文明、平等对话的基础。文化教学虽然已得到我国外语秦教育的重视,但内容过于向目的语倾斜,忽略了母语文化在交际中的重要性,单向的文化输入无法在“全球化”时代传递和弘扬中国文化,导致“中国文化失语”现象(从丛,2000)。外语教育的本质不仅是语言技能的训练,更是跨文化交际能力的培养。将中华传统文化融入外语教育,可以帮助学生更好地理解和欣赏不同文化之间的差异,提高跨文化交际能力。通过对比中华文化与外语国家文化的异同,学生可以更加全面地认识世界,增强国际视野和跨文化交流能力。这对于未来参与国际交流与合作、推动中华文化走向世界具有重要意义。

中华传统文化中的哲学思想、道德观念等对于培养学生的综合素质具有积极作用。通过学习传统文化,学生可以提升自己的审美能力和创造力,培养健全的人格和良好的道德品质。这些素质的培养不仅有助于学生的个人发展,也有助于他们在未来社会中发挥更大的作用。

三、当前外语人才传播中华文化存在的问题

3.1语言水平差异

习近平总书记在《人民日报·海外版》创刊30周年做过批示:“用海外读者乐于接受的方式,易于理解的语言,讲述中国故事,传播好中国声音”(张贤玲,2020)。“文化差异、语言不通、非语言行为的误译、刻板印象和民族中心主义等都可能会引发跨文化交际失败和文化冲突”(李睿,2022)。学习英语可以更深刻地了解世界,学习中国语言文化则是利用英语语言讲述最正确的中国故事,让世界看到更真实的中国。但是外语人才在语言水平上存在差异,这直接影响了对外传播中国传统文化的效果。一些外语人才可能只具备基本的语言能力,难以准确传达中国语言文化的精髓和特点,不能用更贴现的语言展现中国风采,此外,对于非母语文化的理解和表达也可能会受到限制,使得文化传播的效果大打折扣。如何提升外语人才的对外文化传播能力,以此来把握时代机遇、应对时代需求?2004年设立的欧盟翻译硕士(EMT)教学内容,具有积极的参考价值。欧盟翻译硕士发布的欧盟翻译硕士能力框架(EMT Competence Framework 2017)报告将语言与文化能力作为五项翻译能力之一(崔启亮,2019:82)。这足够说明语言水平在很大程度影响着翻译能力。

3.2译作质量差异

外语专业人才学习不同的专业知识,旨在深刻理解母语传达的深层含义,搭建完整的语言体系之后,一部分可能拥有丰富的文化知识和良好的传播能力,能够将源语言文化有效地传递给目标受众。而另一些则可能缺乏必要的翻译技巧,导致其传播的文化成果数量较少,影响力也相对有限。例如:中国翻译史经历过几个高潮时期,根据每个阶段翻译对象的不同,翻译的作品也不一样。五四时期,科学译名的统一工作时为了更好地贴切五四运动时期“新文化,新思想”的思想观念,为了唤醒人民的思想崛起。当下新时代时期,为了能够讲好中国故事,提高中国软实力,外语学子更应该思考如何更好地将中国介绍给世界。

3.3实践平台欠缺

南京大学外国语学院博士生导师教授柯平认为,能够帮助学生对翻译的原则形成较为健全的意识,并能使其自觉地将所学到的翻译知识运用于自己的翻译实践是翻译教学最重要的目标之一(马亚丽,2019:93)。对于外语人才来说,实践平台欠缺是一个普遍存在的问题。由于缺乏实践机会,他们难以将理论知识应用到实际中去,这不仅影响了他们的学习效果,也制约了他们对外传播文化的能力。此外,缺乏实践平台还可能导致外语人才缺乏对目标受众的了解和认识,难以有效地传递文化信息。

四、西南科技大学《中国语言文化》课程设置

4.1课程简介

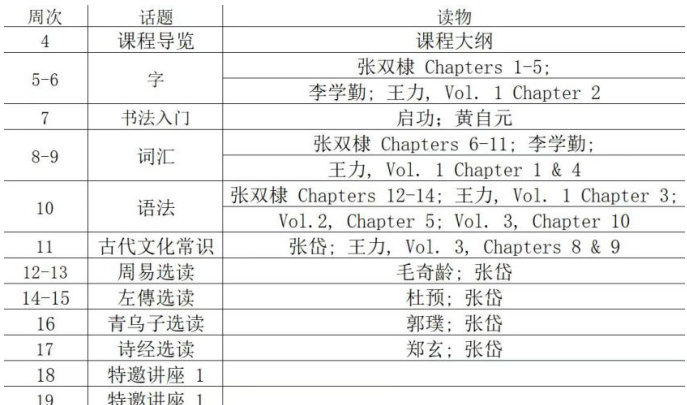

本研究于2023年针对本校MTI专业研一学生开设了专业学位课《中国语言文化》。经过本科四年的英语专业学习,研一学生对于西方文化已经有了较为系统全面的了解,即掌握了充分的西方文化知识;同时,他们也具备了扎实的英语语言能力和思维,容易从多文化视角去进行跨文化交际思辨;但是作为英语笔译专业的学生,基本要求即是至少熟悉掌握两门语言,广泛了解多方面的知识,作为母语是汉语的学生,我们更应该将传播中国文化为己任,为了对中国五千年文明有更深刻的理解,开设了这门开创性的文化课程。该课程于第1学期开课,每周2个课时,共开课16周。在教学内容上,考虑到MTI学生的认知水平,因此不需要为其提供本族文化的一般性知识,而是要对学生的知识面进行拓展,并引导学生的文化导向,从而激发起他们自主探索和钻研中国传统文化的兴趣。因此,老师在思考上课专题之后,根据每个专题推荐了不同的阅读书目,以每单元一个文化主题进行专题学习。文化主题的选择是由简入繁,从抽象到具体,还选用了经典书目选读,第一章的文化主题选择了对中华民族文化传承产生巨大影响的字,字是从幼时入学便会伴随人们一生的,人人都深知字的重要性,它是与中国人生活息息相关的,其次选用书法、词汇、语法、古代文化常识、周易选读、左传选读、青乌子选读、诗经选读等八个主题作为本学期学习和讨论的文化内容,并特邀老师进行讲座分享。基于这九大主题,同学们选择各自感兴趣的主题进行小组展示,小组成员通过案例当堂分析其文化背后的深层含义。课中,教师结合学生反思提出反思撰写的三个层次:描述性、观念性和批判性(Farrell 2013),老师针对学生讲解的内容,老师提供资料补充,供学生学习和拓展。

该课程旨在学习中国传统文化知识的基础上,学会思考问题,不能人云亦云,善于发现问题并追根溯源,最后实现真正的“知识输入”。

4.2课程实施

中国文化五千年,考虑到课程内容涉及面广和层次多样,需要进行反思和实践等特点,《中国语言文化》课程充分利用现代信息技术和教育技术成果,采用课堂教学,同时借助教室电脑网络搜索具体实例。较之需要电脑才能操作的网络教学平台,教室教学的优势主要在于老师和学生更便于课堂沟通,教学效果更好。

课程的具体实施分为课前、课中和课后三个阶段。每个小组学生在课前规定时间内完成学习内容并做好小组分享内容。在此过程中,同学们通过大量搜集相关主题的资料发现问题并提出自己的疑问最终在课堂上罗列出自己小组总结的结论,教师对学生课前的自主学习进行总结和点评,并对分享内容提及到的知识点进行统一补充解答。课堂教学活动主要采用的是案例分析。教师会根据小组成员讲解的表现对各小组依次打分,作为形成性评价的一部分计入总分。

4.3课程评价

《中国语言文化》课程的评价主要采用形成性评价与期末卷面考试相结合的方式。形成性评价主要是由学生在课堂中的小组呈现组成。而终结性评价则体现出一门课程知识体系的严谨性,因此也是必不可少的。本课程的终结性评价主要采用标准化考试进行,需要对学生文化学习和思维训练的结果进行一个量化体现。期末卷面考试也是对学期内所学知识的回顾,在无法找到相关参考答案的情况下,同学们根据知识点分析,罗列出自己的思考答案。

4.4课程效果

结束一学期的课程学习后,通过自身的思考以及期末成绩的反馈,总结了本学期的课堂收获以及教学模式,这种以小组合作的模式对学生的口语表达能力、团队合作和思辨能力都起到了积极作用,也一定程度上打破了学科壁垒,实现学科交叉学习,为学生写作提供新思想、新源泉。但是,在课程设置里,也存在着一些问题,选用的参考书目极大地考验了学生的理解和阅读能力;从评估体系角度来谈,就翻译质量评估而言,在现有的中英文翻译研究文献中,翻译评估(translation evaluation)和翻译评价(translation assessment)往往是不加区分相互使用(肖维青,2012:18)。采用多种评估方式,如考试,丹·道格拉斯的基本观点:evaluation可以使定性分析,即“不依靠衡量的评估”(evaluation without measurement),也可以是定量分析,test 是measurement 的一个重要手段或工具,但是也存在“不依靠测试的衡量”(measurement without a test)(D.Douglas,2010:5-6),因此,根据学生的课堂表现,作品评价、口头表达等,也是评估学生的不错选择。鼓励学生自我评价和互相评价,提高其自主学习和反思能力。同时,对教学效果进行定期评估和反馈,及时调整教学策略和方法,不断提高教学质量和效果,以此来达到提高学生对外文化传播能力的目的。

五、结语

综上所述,提升外语专业学生“讲好中国故事”的能力不仅仅是语言教育的目标,更是文化传播和国际理解的重要途径。通过加强对中国文化的深刻理解、提升语言表达能力和培养跨文化适应能力,可以有效地帮助学生在国际交流中自信地讲述中国故事。未来的研究可以进一步探索不同文化背景下的故事传播效果,以及如何在实际教学中更好地实施这些策略。只有不断优化教学方法,外语专业学生才能在全球化的语境中,更好地发挥文化传播的桥梁作用。

参考文献:

[1]Chen,G-M.2005.A model of global communication competence[J].China Media Research,1:3-11

[2]D.Douglas.2010.Understanding Language testing, London: Hodder Education, 5-6

[3]Farrell,T.S.C.2013.Reflective Practice: Reawakening Your Passion for Teaching[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

[4]文秋芳,英语国际语的教学框架[J]课程·教材·教法.2012(1).

[5]孙曙光.培养大学生中华文化传播能力的实践路径——以“用英语讲中国故事”课程为例[J].外语教育研究前沿,2023,6(04):34-40+94.

[6]文秋芳.外语教育新目标:培养大学生中华传播能力[R].第七届全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛,北京,2023年3月.

[7]中共中央办公厅国务院办公厅,《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.

[8]教育部,《高等学校课程思政建设指导纲要》,http://www.gov.cn/z zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[9]大学外语教学指导委员会,大学英语教学指南(2020版)[M].高等教育出版社,2020,3.

[10]从丛,“中国文化失语”:我国英语教学的缺陷[J].光明日报.2000(C01).

[11]张贤玲.大学生英语学习中对外文化传播能力培养的初探[J].中国新通信.2020,22(08).

[12]李睿.对话理论与来华留学生跨文化交际能力培养研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2022,(08):29-31.

[13]崔启亮.MTI翻译技术教学体系设计[J].中国翻译.2019,40(05).

[14]马亚丽.翻译人才培养新模式与翻译教学改革研究[M].成都:电子科技大学出版社,2019.6.

[15]肖维青.本科翻译专业测试研究[M].北京:人民出版社,2012.10

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)